| ||||||||||||||||||||||||

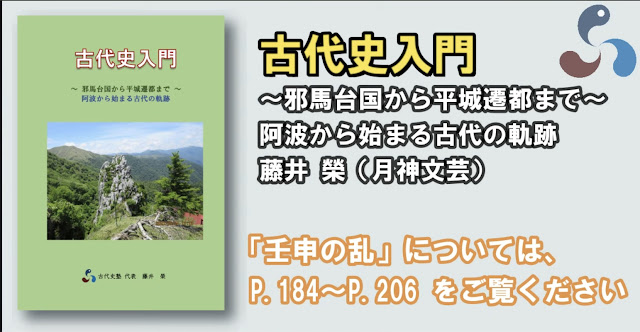

阿波古代史講座 第15回・前編(ダイジェスト版)藤井榮 古代史塾 壬申の乱

https://note.com/cute_hebe442/n/n632c47ffd872

邪馬台国畿内説・九州説に決め手なし。阿波説は?

長年の論争が続く、邪馬台国畿内説・九州説に決め手がないことはみなさんご存じだと思います。

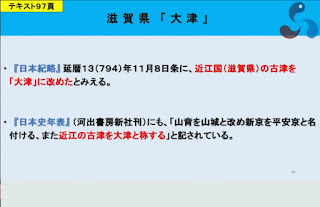

奈良時代の前、白鳳時代までは、阿波に皇都があったと考えています。

各説の弱点

畿内説の弱点:3世紀以前の古い古墳・遺跡が少ない。生活都市の形跡が少ない。纏向遺跡は4世紀以降と考えられる。(畿内説では無理に3世紀と主張している。)

九州説の弱点:魏志倭人伝の行程に合わせようと無理がある。

では、阿波説はどうかというと、

主な根拠は、youtubeのANYAチャンネルで説明されているのでそちらをご覧いただくのがわかりやすいと思います。

この説では、魏志倭人伝の行程にも無理なく合致します。吉野ケ里遺跡を超える広さになる、矢野・庄遺跡を含む生活感のある広大な遺跡があります。

弥生時代の朱生産地である若杉山遺跡、その近くの加茂宮ノ前遺跡では淡路島の五斗長垣内遺跡よりも大規模な鉄器生産がおこなわれた形跡があります。

阿波説では、記紀の記述において、倭=阿波(~飛鳥~白鳳時代)、大倭=奈良(平城京遷都以降)とに明確に書き分けられていると考えており、捏造された記載はされていないとして解釈できます。

ただ、元号が始まる前の年数は引き延ばされていると考えるのが妥当でしょう。3世紀卑弥呼の時代は、神武天皇(3~4世紀?)より少し前の時代と考えています。

阿波説の根拠ベスト3

私の考える阿波から日本が始まった説の根拠ベスト3を紹介します。

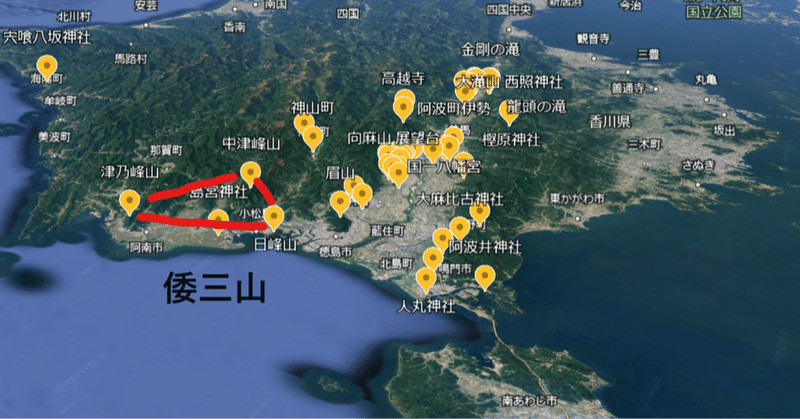

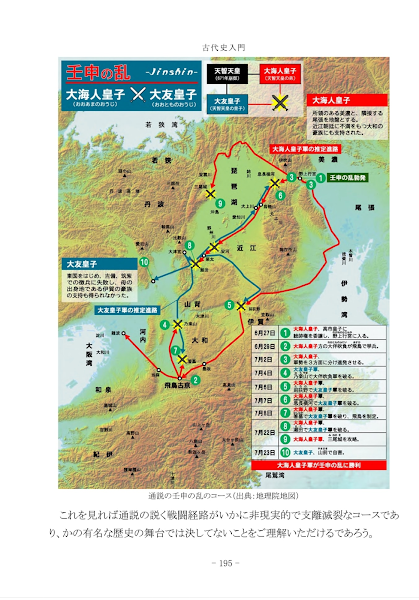

(1)壬申の乱の舞台は、阿波吉野川北岸で完結する。

記紀の物語は、白鳳時代まで阿波中心の国造りがおこなわれていた。

定説となっている壬申の乱の行程は、徒歩や船、馬を使っても到底無理な行程です。皇后が輿で移動したなどということはあり得ません。笑い話に聞こえるでしょう。

詳細説明は、古代史塾、藤井榮氏の動画がお勧めです。

壬申の乱の初日の初日に到着した大野寺とは、

徳島県阿波市にある「得道山灌頂院大野寺」。天智天皇勅願により創建された古刹です。

同じく、阿波千年物語(33)もおすすめです。

(2)考古学的根拠。吉備・播磨・讃岐・阿波の友好関係から共立された女王の存在。

確かに、2世紀まで大陸との交流は九州が中心だったと思います。

しかし、2~3世紀に瀬戸内海沿岸の吉備・播磨・讃岐・阿波の海人族の活躍するクニの交流が深かったことが、古墳から出土する土器様相などからわかってきています。

古墳の埋葬構造で分かってきていることは、畿内の前方後円墳のルーツは、阿波の萩原1号墓、2号墓にあるということです。

この萩原1号墓は、前方後円墳の始まりともいえるものです。

「萩原墳墓群1983」「萩原2号墓発掘調査報告書2010」徳島県発掘調査報告書によると、

・1号墓・2号墓ともに弥生終末期、前方が小さい前方後円形、神仙思想西王母を想定する西方頭位で埋葬。1号墓円丘部周囲溝が認められる。

・ともに墳丘長26m。短里=76m説で、徑百餘歩25mに相当。1号墓径18m、2号墓径21.1m。

・朱のイオウ同位体比分析では、1号墓+8.66、2号墓+3.10、どちらも国内産でなく中国陝西省産辰砂に相当する。

・1号墓の画文帯同向式神獣鏡(A形式第2段階)は他所出土鏡のような補修痕はなく、大同区出土鏡と同笵の可能性有。

・竪穴式構造の変遷は、2号墓→1号墓→石塚山2号墳→石槨の有るホケノ山古墳に繋がる系譜。1号墓・2号墓は魏志倭人伝の言う「有棺無槨」に相当する。 木槨はあるが石槨は無い。

(3)万葉集の舞台は海人族の地域。柿本人麻呂は阿波の人。

第1巻 2番歌

作者 舒明天皇

題詞 高市岡本宮御宇天皇代 [息長足日廣額天皇] / 天皇登香具山望國之時御製歌

原文 山常庭 村山有等 取與呂布 天乃香具山 騰立 國見乎為者 國原波 煙立龍 海原波 加萬目立多都 怜A國曽 蜻嶋 八間跡能國者

訓読 大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は 煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ うまし国ぞ 蜻蛉島 大和の国は

巻 第2巻 153番歌

作者 倭皇后

題詞 <太>后御歌一首

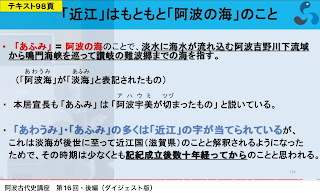

原文 鯨魚取 淡海乃海乎 奥放而 榜来船 邊附而 榜来船 奥津加伊 痛勿波祢曽 邊津加伊 痛莫波祢曽 若草乃 嬬之 念鳥立

訓読 鯨魚取り 近江の海を 沖放けて 漕ぎ来る船 辺付きて 漕ぎ来る船 沖つ櫂 いたくな撥ねそ 辺つ櫂 いたくな撥ねそ 若草の 夫の 思ふ鳥立つ

人麻呂は阿波の人だった

飛鳥時代、白鳳時代までの皇都は、阿波にあったと考えています。

とすると、柿本人麻呂は阿波で生涯を過ごしたことでしょう。

その痕跡となるものを集めてみたいと思います。

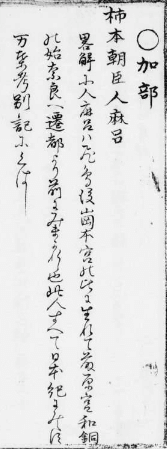

万葉集作者部類

宮内庁が図書寮文庫でネット公開して読める本から、

万葉集作者部類(1巻) 文化二(1805) 阿波国文庫&不忍文庫 15 of 42 page

の中に、下記のように書かれてました。

「人麻呂は飛鳥のち岡本宮のひに生まれて藤原京和銅の始奈良へ遷都より前にみまかれし也この人すべて日本紀にのす万葉考別記に詳し」

ちょっと文字が違っているかもしれませんが、「奈良へ」遷都する前に亡くなったと書かれてます。奈良とは違う地である「藤原宮」にいたと記されています。

同様に、日本書紀では、同時代人である元明天皇(阿陪皇女)についても、藤原宮から奈良に移ったと記されています。

・日本書紀 巻第二十七 天智天皇紀

阿陪皇女及有天下居于藤原宮後移都于乃樂。

→(現代文)阿陪皇女は天下を治められるようになったときは、藤原宮にお出でになった。後に都を奈良に移された。

これも同様に、「藤原宮」は奈良に無かったと認識されていたことになるのではないでしょうか。

0 件のコメント:

コメントを投稿