https://jp.rbth.com/arts/82732-mahatoma-gandi-ha-roshia-no-bungo-torusutoi-kara-nani-wo-mananda

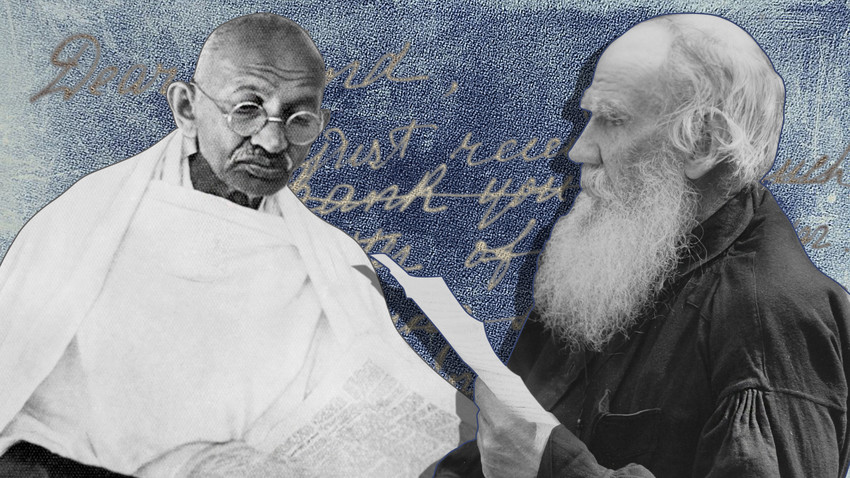

マハトマ・ガンディーはロシアの文豪トルストイから何を学んだか

ヨシフ・ブロツキーは、ロシアの偉大な詩人である。しかしソビエト連邦で彼を待っていたのは栄光ではなく、迫害と精神病院と流刑と国外追放だった。

1972年6月4日、ヨシフ・ブロツキーは祖国を去った。出国を強制された彼はレニングラードに両親を残していくことになり、二度と会えなかった。愛する妻と息子と、数多の友人たちも残していった。

ブロツキー作品のファンだったアメリカの出版社長の庇護を受けて、ミシガン大学で教職についた。1977年にアメリカ国籍を取得。1987年にノーベル文学賞を受賞した。

愛するものを何もかも捨てて行かなければならなかったブロツキー。いったい彼の何が、ソ連指導部にそれほどまで邪魔だったのだろうか?

存在しない人

意外にも、ブロツキーは反体制の闘士ではなかったし、反ロシア思想の持主でもなかった。アメリカに長年暮らして後も祖国への敬愛を失わなかったばかりか、自らを革命家ではなく、国家主義寄りであるとしていた。

ブロツキーの生涯が疎外の人生であったというのは、多くの人が一致するところだ。ブロツキーの友人である著名な作家セルゲイ・ドヴラートフは、こう書いている。

「彼が暮らしていたのはプロレタリア国家ではなく、自らの精神の修道院だった。彼は体制と闘っていたのではない。彼は体制を無視していたのだ」。

沈黙と無抵抗は、意識的に選んだ態度ではなかった。このような思考法と感受性は、ブロツキーにとって本質的なものだった。ブロツキーの回想によれば、彼が10歳か11歳の頃に浮かんだという考えは、あたかもその後々の人生を描写するかのようだった。

「"人間の社会的存在が意識を決定する"というマルクスの格言は、意識が疎外という術を会得した途端に無効となる。以降は、意識は自主的に生き、実存を支配することも、実存を無視することもできる」。

ソビエト体制にとって、ブロツキーの意識はあまりにも自主的に過ぎたのだ。

15歳でブロツキーは学校をやめ、工場で働き始めた。後年、教師や一部の同級生に、そしてあちこちに掲げられているレーニンとスターリンの肖像に、そして壁の醜い色彩にも、我慢がならなかったと語っている。そのような光景が学校のみならず、どこへ行っても同様であったことが、この詩人を恐怖させた。どこもかしこも没個性と無意味が拡がっていた。ブロツキーは学校を中退し、大学にも進学しなかったことを、後悔することはあまり無かった。むしろ、学校を中退したことが彼の人生における最初の自由な行動であったことに、大きな意味があったと回想している。

ブロツキーの内なる自由は、ソビエト体制にとって全く異質なものであり、彼の詩作に如実に表れている。彼は作品の中でソビエト政権を批判したことは無いが、政権は、批判されていると直感していた。ジャーナリストのソロモン・ヴォルコフとの対談でブロツキーは、この現象を次のように説明している。

「詩人の影響力というのは、その存命期間を越えて拡がる。詩人は共同体を間接的に変える。共同体の言語と声色を変え、共同体の自意識レベルに影響する。それはどのようなプロセスか?人々が詩を読み、その詩が良い形でまとまっていれば、作品は人々の意識の中にある程度定着していくのだ」。

権力が使用していたコトバは、ブロツキーによれば、「マルクスの論文の汚いジャーゴン」であり、「非ロシア語」であったため、権力と文学の反目が生まれたという。未知で不可解な詩的言語に対し、権力は疑念と先入観に満ちていた。

反共同体的寄生生活

当然ながら、公的権力の見方は違った。1963年、新聞『ヴェチェルヌイ・レニングラード』紙に「文学近辺の居候」と題した、ブロツキーを痛烈に批判する記事が載った。

「…彼の詩はデカダンとモダニズムと、ただの支離滅裂のごった煮である」とし、祖国に対する愛が無く、「裏切りのプランを秘めている」として非難する内容だ。記事の末尾では、ブロツキーを寄食のかどで罰するよう(当時は犯罪だった)、呼びかけている。

ブロツキーの裁判中

N.Yakimchuk法の上では、寄食の定義は極めてあいまいであり、権力にとって不都合な人間は誰でも適用される可能性があった。この法が利用され、裁かれたブロツキーはアルハンゲリスク州のノレンスカヤ村で1年半(本来は5年のはずだった)強制労働をさせられた。権力が不都合な詩人を弾圧したこの事件は反響が大きかったため、ブロツキーは解放された。彼の支援者には同じソ連人もいれば、外国の人々もいた。1964年末頃、フランスとイギリスの出版社のおかげで、この事件は世界中に知られることとなった。しかし、ブロツキーには戻る場所が無かった。ソ連社会に彼を組み込むことは、ほぼ不可能だったのである。ブロツキーは逮捕前と同様、翻訳や児童向けの詩作に取り組み、時おり同好の集まりで詩を朗読してギャラを得た。

アルハンゲリスク州のノレンスカヤ村の時(1965年)

Archive photo一方国外では、この不遇の詩人の作品が出版されていた。1970年、70篇の詩と長数篇、幾つかの翻訳を収録した『砂漠の中の停留所』がニューヨークで出版された。ブロツキーの裁判と彼の支援運動は国外で彼を有名にし、イスラエル、イタリア、チェコスロバキア、イギリスなどから招待を受けるようになった。

追放

ユダヤ人であるブロツキーには、帰還事業の対象になる権利があった。一方権力側としては、この奇人の扱いに困っていた。投獄する根拠は無く、作家連盟に加盟させることはできず、詩集の出版もできない。厳格に体系化された国家において、ブロツキーはシステムの外に置かれた人間だった。彼は何かに支えられて生きるのではなく、まったく独力で存在することを選んだため、ソ連社会に組み込まれなかった。このような存在は、体制にとって有害かつ危険であると判断される。

1972年、ブロツキーはビザ発給所に呼び出され、海外からの招待を利用して国外に出ることをすすめられた。ブロツキーはその体験をこう書いている。

「警察官が丁寧な口調から一変して言うには、『おいブロツキー、必要事項を記入して申請書を書け。そうしたら、こちらで決定する』。『もし拒否したら?』と訊ねると、『その場合、お前さんには忙しい日々が待っているぞ』」

ブロツキーは受け入れた。ビザ発給所からの呼び出しからウィーンへの出国まで、わずか3週間である。

サンクトペテルブルクのプルコヴォ空港。ソ連を去る前に(1972年)

Mikhail Milchik/Museum of Joseph Brodsky 'Poltory Komnaty'プロパガンダは全ての移住者を裏切り者として扱ったため、移住者が祖国に戻ることはほぼ不可能であった。祖国をあとにしたブロツキーは、両親とも会うことができなかった。両親は息子に会うべく12回も申請を行ったが、全て却下され、亡くなるまでついに再会できなかった。両親の死、そしてソ連の崩壊後、ブロツキーは帰国する意思を失った。

「幾つかの理由があって、私は帰国しないでいる。一つは、"同じ川に2度入ることはできない"。もう一つは、私の今の背景のために、さまざまな希望やポジティブな感情の対象になりかねない、ということ。ポジティブな感情の対象というのは、憎悪の対象よりよほど困難な状態です。三つ目は、大多数よりも良い環境にいる人間になりたくない、ということだ」

と、ブロツキーは書いている。

コメントやシェアができる、フルバージョンは こちら。

0 件のコメント:

コメントを投稿