https://freeassociations2020.blogspot.com/2022/12/zur-judenfrage-1844.html

…戦争になるだろう。身の毛のよだつような殲滅戦争となって、文明圏のもっとも高貴な両民族を、 残念ながら共に滅びるようにと決闘場へ呼びだすだろう。…とはいえ、これは大活劇の第一幕、いわば序幕でしかないだろう〔以下ヘーゲルの弁証法に拠るかのように革命の三段階説が展開される]。 第二幕はヨーロッパ・レベルのもの、つまり世界革命となる。 持たざる者と所有貴族との大決闘だ。こうなれば、民族性も宗教性も問題にならなくなるだろう。ただ一つの祖国、つまり地球と、そしてただ一つの信仰、つまり「この世の幸福」だけが存在することになるだろう。その時、過去の時代の宗教的ドクトリンがすべての国で一斉蜂起し、決死の抵抗戦に打って出るだろうか。そしてひょっとしてこの試みが第三幕になるのだろうか。古き絶対主義の伝統までが、新しい衣裳をまとい、新しい渡し台詞とスローガンを持って、今いちど舞台に登場するのだろうか、この芝居

はどのような結果となるのか。私にはわからない。

1842年7月12日

ハインリヒ・ハイネ

ルテーチア

邦訳1999

244頁

腹がすわり、どれだけ突飛な出来事であれ、不安になること

も驚くこともありえない。 前から予見していたからにほかな

らない。いつものようにパリが〔一七八九年のフランス大革命、一

八三〇年の七月革命) シグナルを送ったこの運動の結末はどうな

るのだろうか。 戦争になるだろう。身の毛のよだつような殲

滅戦争となって、文明圏のもっとも高貴な両民族を、 残念な

がら共に滅びるようにと決闘場へ呼びだすだろう。私の言う

のはドイツとフランスのことである。 イギリスは、大ウミヘ

ビみたいなものだから、とてつもない海中の巣穴へいつでも

遣いもどってゆくことができる。そしてロシアは、とてつも

なく大きな松の木や、 ステップや、ツンドラのなかにやはり

きわめて安全な隠れ家を持っている。したがって両国は、普

通の政治戦争でたとえ決定的な敗北を喫しようと、かならず

しも完全に破滅することはない。しかしそのような場合、ド

イツにははるかにひどい結末が予想され、 そしてフランスと

なれば、じつに惨めな形で自らの政治的存在を失うことにな

るかもしれない。とはいえ、これは大活劇の第一幕、いわば

序幕でしかないだろう〔以下ヘーゲルの弁証法に拠るかのように革

命の三段階説が展開される]。 第二幕はヨーロッパ・レベルのもの、

つまり世界革命となる。 持たざる者と所有貴族との大決闘だ。

こうなれば、民族性も宗教性も問題にならなくなるだろう。

ただ一つの祖国、つまり地球と、そしてただ一つの信仰、つ

まり「この世の幸福」だけが存在することになるだろう。そ

の時、過去の時代の宗教的ドクトリンがすべての国で一斉蜂

起し、決死の抵抗戦に打って出るだろうか。そしてひょっと

してこの試みが第三幕になるのだろうか。古き絶対主義の伝

統までが、新しい衣裳をまとい、新しい渡し台詞とスローガ

ンを持って、今いちど舞台に登場するのだろうか、この芝居

はどのような結果となるのか。私にはわからない。けれども、

ハイネ1950

German Edition by Format: Kindle Edition

https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/product/B08SJ1VVKL/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_o03?ie=UTF8&psc=1

647. Alfred Meißnerの証言

Sommer 1850 Eines Tages fand ich Heine in bester Laune,

…

ich gehe in keiner Partei auf, mögen es Republikaner oder Patrioten, Christen oder Juden sein.

Dieses habe ich mit allen Artisten gemein, welche nicht für enthusiastische Momente schreiben, sondern für Jahrhunderte, nicht für ein Land nur, sondern für die Welt, nicht für einen Stamm, sondern für die Menschheit.

Es wäre abgeschmackt und klein, wenn ich, wie man mir nachsagte, mich je geschämt hätte, ein Jude zu sein, aber es wäre ebenso lächerlich, wenn ich behauptete, ich wäre einer.

私は、共和党でも愛国者でも、キリスト教でもユダヤ教でも、どの政党にも属していない。

このことは、熱狂的な瞬間のためではなく、何世紀もの間、一国だけのためではなく、世界のため、一民族のためではなく、人類のために書くすべてのアーティストに共通するものである。

もし私がユダヤ人であることを恥じたことがあるとすれば、言われるように、それは無味乾燥で小心なことですが、私がそうであると主張するならば、同様に馬鹿げたことでしょう。

https://yalebooks.yale.edu/2021/02/04/heinrich-heine/

In Napoleon, Heine found the personification of the French Revolution, which was itself the overture to “world revolution,” a term Heine coined to represent “the gigantic battle of the disinherited and the inheritors of fortune.” In that struggle there would be “no question of nationality or religion, for there will be . . . but one religion, that of happiness in this life.” Such was Heine’s contention, from youth on through his final, devastating illness: there is no real justice or freedom without joy. And what did joy consist in? Erotic delight. Plenty of money. Beauty. Coruscating wit. Artistic jags. Fair laws. No idiotic censorship. High-spirited fun and shameless comedy. It wasn’t all that complicated.

From Heinrich Heine by George Prochnik. Published by Yale University Press in 2020. Reproduced with permission.

heine

lutetia

ルテーツィア

1854,1855

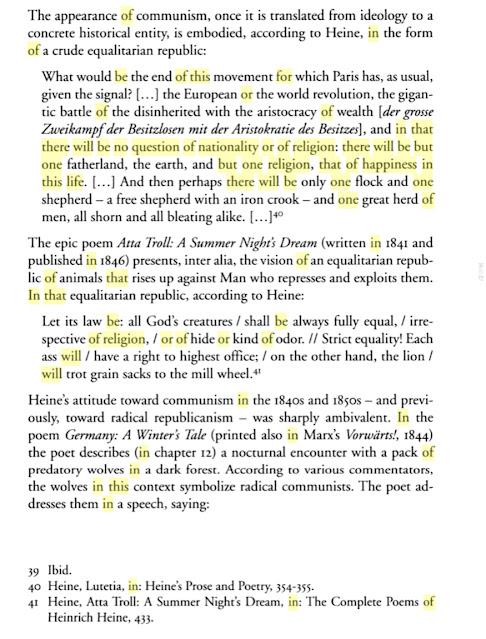

The appearance of communism, once it is translated from ideology to a

concrete historical entity, is embodied, according to Heine, in the form

of a crude equalitarian republic:

What would be the end of this movement for which Paris has, as usual,

given the signal? [...] the European or the world revolution, the gigan-

tic battle of the disinherited with the aristocracy of wealth [der grosse

Zweikampf der Besitzlosen mit der Aristokratie des Besitzes], and in that

there will be no question of nationality or of religion: there will be but

one fatherland, the earth, and but one religion, that of happiness in

this life. [...] And then perhaps there will be only one flock and one

shepherd - a free shepherd with an iron crook - and one great herd of

men, all shorn and all bleating alike. […]40

The epic poem Atta Troll: A Summer Night's Dream (written in 1841 and

published in 1846) presents, inter alia, the vision of an equalitarian repub-

lic of animals that rises up against Man who represses and exploits them.

In that equalitarian republic, according to Heine:

Let its law be: all God's creatures / shall be always fully equal, / irre-

spective of religion, / or of hide or kind of odor. // Strict equality! Each

ass will have a right to highest office; / on the other hand, the lion /

will trot grain sacks to the mill wheel.4¹

Heine's attitude toward communism in the 1840s and 1850s - and previ-

ously, toward radical republicanism - was sharply ambivalent. In the

poem Germany: A Winter's Tale (printed also in Marx's Vorwärts!, 1844)

the

poet describes (in chapter 12) a nocturnal encounter with a pack of

predatory wolves in a dark forest. According to various commentators,

the wolv in this context symbolize radical com sts. The poet ad-

dresses them in a speech, saying:

39 Ibid.

40 Heine, Lutetia, in: Heine's Prose and Poetry, 354-355.

41 Heine, Atta Troll: A Summer Night's Dream, in: The Complete Poems of

Heinrich Heine, 433.

Heinrich Heine: Lutetia - Artikel XLVI

http://www.heinrich-heine-denkmal.de/heine-texte/lutetia46.shtml

XLVI

Paris, 12. Juli 1842

Das Resultat der Wahlen werden Sie aus den Zeitungen ersehen. Hier in Paris braucht man nicht erst die Blätter darüber zu konsultieren, es ist auf allen Gesichtern zu lesen. Gestern sah es hier sehr schwül aus, und die Gemüter verrieten eine Aufregung, wie ich sie nur in großen Krisen bemerkt habe. Die alten wohlbekannten Sturmvögel rauschten wieder unsichtbar durch die Luft, und die schläfrigsten Köpfe wurden plötzlich aufgeweckt aus der zweijährigen Ruhe. Ich gestehe, daß ich selbst, angeweht von dem furchtbaren Flügelschlag, ein gewaltiges Herzbeben empfand. Ich fürchte mich immer im ersten Anfang, wenn ich die Dämonen der Umwälzung entzügelt sehe; späterhin bin ich sehr gefaßt, und die tollsten Erscheinungen können mich weder beunruhigen noch überraschen, eben weil ich sie vorausgesehen. Was wäre das Ende dieser Bewegung, wozu Paris wieder, wie immer, das Signal gegeben? Es wäre der Krieg, der gräßlichste Zerstörungskrieg, der leider die beiden edelsten Völker der Zivilisation in die Arena riefe zu beider Verderben; ich meine Deutschland und Frankreich. England, die große Wasserschlange, die immer in ihr ungeheures Wassernest zurückkriechen kann, und Rußland, das in seinen ungeheuren Föhren, Steppen und Eisgefilden ebenfalls die sichersten Verstecke hat, diese beiden können in einem gewöhnlichen politischen Kriege, selbst durch die entschiedensten Niederlagen, nicht ganz zugrunde gerichtet werden: – aber Deutschland ist in solchen Fällen weit schlimmer bedroht, und gar Frankreich könnte in der kläglichsten Weise seine politische Existenz einbüßen. Doch das wäre nur der erste Akt des großen Spektakelstücks, gleichsam das Vorspiel. Der zweite Akt ist die europäische, die Weltrevolution, der große Zweikampf der Besitzlosen mit der Aristokratie des Besitzes, und da wird weder von Nationalität noch von Religion die Rede sein: nur ein Vaterland wird es geben, nämlich die Erde, und nur einen Glauben, nämlich das Glück auf Erden. Werden die religiösen Doktrinen der Vergangenheit in allen Landen sich zu einem verzweiflungsvollen Widerstand erheben, und wird etwa dieser Versuch den dritten Akt bilden? Wird gar die alte absolute Tradition nochmals auf die Bühne treten, aber in einem neuen Kostüm und mit neuen Stich- und Schlagwörtern? Wie würde dieses Schauspiel schließen? Ich weiß nicht, aber ich denke, daß man der großen Wasserschlange am Ende das Haupt zertreten und dem Bären des Nordens das Fell über die Ohren ziehen wird. Es wird vielleicht alsdann nur einen Hirten und eine Herde geben, ein freier Hirt mit einem eisernen Hirtenstabe und eine gleichgeschorene, gleichblökende Menschenherde! Wilde, düstere Zeiten dröhnen heran, und der Prophet, der eine neue Apokalypse schreiben wollte, müßte ganz neue Bestien erfinden, und zwar so erschreckliche, daß die älteren Johanneischen Tiersymbole dagegen nur sanfte Täubchen und Amoretten wären. Die Götter verhüllen ihr Antlitz aus Mitleid mit den Menschenkindern, ihren langjährigen Pfleglingen, und vielleicht zugleich auch aus Besorgnis über das eigene Schicksal. Die Zukunft riecht nach Juchten, nach Blut, nach Gottlosigkeit und nach sehr vielen Prügeln. Ich rate unsern Enkeln, mit einer sehr dicken Rückenhaut zur Welt zu kommen.

XLVI

パリ、12歳。1842年7月

選挙の結果は新聞からわかるでしょう。ここパリでは、最初にそれについてのシートに相談する必要はありません、それはすべての顔で読むことができます。昨日、ここはとても湿度が高く、心は私が大きな危機でしか気づかなかった興奮を明らかにしました。古い有名なストームバードが再び目に見えない空を駆け抜け、最も眠い頭は突然2年間の休息から目を覚ました。翼のひどい鼓動に吹かれて、私自身が大きな悲震を感じたことを告白します。激動の悪魔を見るとき、私はいつも最初に恐れています。後で私は非常に把握され、最大の現象は私を心配したり驚かせたりすることはできません。パリがいつものように信号を与えたこの運動の終わりは何ですか?それは戦争、最も恐ろしい破壊戦争であり、残念ながら文明の2つの高貴な人々をアリーナに呼び、両方を破壊するためにアリーナに呼びました。私はドイツとフランスを意味します。イギリス、常にその巨大な水の巣に這い戻すことができる偉大な水ヘビ、そしてまた、巨大な松、草原、氷の気候の中で最も安全な隠れ場所を持っているロシア、これら2つは、最も決定的な敗北によってさえ、通常の政治戦争で完全に破壊することはできません: - しかし、ドイツはそのような場合、はるかに悪い脅威であり、フランスでさえその政治を失う可能性がありますしかし、それは前戯だったので、偉大な光景の最初の行為にすぎません。2番目の行為は、ヨーロッパ、世界革命、財産の貴族と没収された者の偉大な決闘であり、国籍も宗教の話もありません:祖国、すなわち地球、そして唯一の信仰、すなわち地球上の幸福があります。過去の宗教的教義はすべての国で絶望的な抵抗に上昇し、この試みは第3幕になるのでしょうか?古い絶対的な伝統はステージに戻ってくるが、新しい衣装を着て、新しいキーワードやキーワードで戻ってくるのだろうか?この光景はどのように閉まりますか?わかりませんが、大きな水ヘビは最終的に頭に踏みつけられ、毛皮は北のクマの耳に引っ張られると思います。その後、羊飼いと群れ、鉄の羊飼いの杖を持つ自由な羊飼いと、傷のある、血まみのある人々の群れがいるかもしれません!野生で暗い時代が活況を呈しており、新しい黙示録を書きたい預言者は、まったく新しい獣を発明しなければならないので、古いヨハネの動物のシンボルは、一方で、優しいハトとアモレットにすぎません。神々は、男性の子供たち、長年の介護者、そしておそらく同時に自分の運命への懸念から哀れみから顔を覆います。未来はかゆみ、血、無神論、そして多くの殴打の匂いがする。私は孫たちに、非常に厚い背中の肌で生まれることをお勧めします。

ヒ・ハイネ(1797–1856)は16),同時に19世紀を代表するジャーナリスト. でもあった。亡命先のパリで書き継がれた時事評論集『ルテーツィア―.

ハイネ(Heinrich Heine 1797 - 1856)が挙げられる。 生誕二二〇年を迎える今、ハイネは「ドイツ文学の正典」に名前を連ねては. いるが、歴史的にみれば、この作家 ...

未指定:ルテーツィア

29. ハイネ. 井上正蔵 [ほか] 訳. Published: 東京 : 筑摩書房, 1964.5 ... 53. レ・ミゼラブル (1 : 特製豪華版 ; 2 : 特製豪華版). ユゴー [著] ; 井上究一郎訳 ...

ドイツ宗教・哲学史考, 舟木重信訳. フランスの状態, 市村仁訳. ルテーツィア, 土井義信訳. 告白, 土井義信訳. メモワール, 中野重治訳. 抒情詩, 井上正蔵訳. ハイネ ...

クリスティアン・ヨハン・ハインリヒ・ハイネ(Christian Johann Heinrich Heine, 1797年12月13日 - 1856年2月17日)は、ドイツの作家、詩人、文芸評論家、エッセイ ...

未指定:ルテーツィアレ

天才的革命詩人ハイネの生涯と著書の全貌を明らかにする精緻な大書 舟木重信;筑摩書房:昭和40年 ... 八 『ルテーツィア 政治、芸術、民衆生活についての報告』 / 293 ...

『ルテツィア 第一部/第二部』

- Two Volumes

- translator:土井義信(Doi Yoshinobu) Publisher:改造文庫(Kaizo bunko)/第2部352,353

- One:1938

- Two:1939

https://dl.ndl.go.jp/pid/1238245/1/141

該当箇所未邦訳

筑摩大系も未邦訳

以下未確認

『ルテーチア -フランスの政治、芸術および国民生活についての報告』 Werke und Briefe/Samtliche Werke

- 責任編集:木庭宏(Kiba Hiroshi)

- translator:木庭宏(Kiba Hiroshi)/宮野悦義(Miyano Etsugi)/小林宣之(Kobayashi Nobuyuki) Publisher:松籟社(ShoraiSha)

- 1999/ 6

- ISBN4-87984-205-2

ゾンバルト

ユダヤ人と経済生活

はじめに

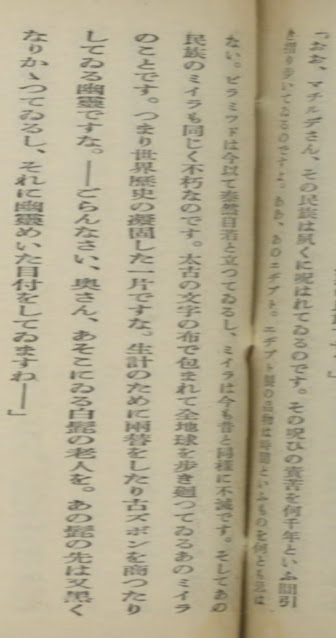

たとえば、ユダヤ人の運命について、彼らが他のすべての民族を凌駕した永遠の民であるとする見方がある。詩篇三六について、ミドラシュ〔ユダヤ教の祭祀的な旧約聖書の解釈〕はいかにも誇らしげに「一つの民が興り、他の民が消滅する。しかしイスラエルは永遠に残る」とのべている。今日でも多くのユダヤ人が保持している一民族のこのような永遠性は、そもそも価値があるものか? ハインリッヒ・ハイネは、次のようにのべたとき、別の考え方をしていた。 「この原初の民族は、長期間にわたり呪われ、おのれの劫罰の苦しみを何千年も引きずっていた。おお、ではエジプトはどうか! この地でつくられたものは、時の流れに抗してつづいている。ピラミッドは、依然としてゆらぐことなく聳え立っている。ミイラは、いまだに、もとのまま、こわされず、腐らずに残っている。そのありさまは、地球上を放浪し、太古の文字のむつきのなかにくるまれたあのミイラ民族〔ユダヤ人〕と同じである。彼らは化石となった世界史の一片であり、おのれの生計を両替と古着のズボンを売ることによって立てている幽霊である」

Die Bäder von Lucca / Die Stadt Lucca BoD – Books on Demand, 2017/03/18 - 132 ページ Heinrich Heine: Die Bäder von Lucca / Die Stadt Lucca Die Bäder von Lucca: Erstdruck in den »Reisebildern«, Hamburg (Hoffmann und Campe) 1830. Die Stadt Lucca: Erstdruck unter dem Titel »Nachträge zu den Reisebildern«: Hamburg (Hoffmann und Campe) 1830. Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2017. Textgrundlage ist die Ausgabe: Heinrich Heine: Werke und Briefe in zehn Bänden. Herausgegeben von Hans Kaufmann, 2. Auflage, Berlin und Weimar: Aufbau, 1972. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: John Singer Sargent, Villa di marlia in Lucca, 1910. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. |

https://books.google.co.jp/books?id=dmllDgAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&dq=Heine+Dieses+Urübelvolk+ist+längst+verdammt+und+schleppt+seine+Verdammnisqualen+durch+Jahrtausende.+O+dieses+Ägypten!+seine+Fabrikate+trotzen+der+Zeit%3B+seine+Pyramiden+stehen+noch+immer+unerschütterlich%3B+seine+Mumien+sind+noch+so+unzerstörbar+wie+sonst+und+ebenso+unverwüstlich+wie+jene+Volksmumie,+die+über+die+Erde+wandelt,+eingewickelt+in+ihren+uralten+Buchstaben-+Windeln,+ein+verhärtet+Stück+Weltgeschichte,+ein+Gespenst,+das+zu+seinem+Unterhalte+mit+Wechseln+und+alten+Hosen+handelt.%22&hl=ja&source=gbs_navlinks_s

112 ページ

»Oh, Mathilde, es ist längst verdammt und schleppt seine Verdammnisqualen durch die Jahrtausende. Oh, dieses Ägypten! seine Fabrikate trotzen der Zeit, seine Pyramiden stehen noch immer unerschütterlich, seine Mumien sind noch so ...

https://archive.org/details/diejudenunddaswi00sombuoft/page/n15/mode/2up?q=heine

ルッカの町

学芸社

ハイネ全集6

1933年

原著執筆1830年

https://dl.ndl.go.jp/pid/1237716/1/212

#13

214~5頁

414-

「おお、マチルダさん、その民族は尽くに呪はれてゐるのです。その呪ひの責苦を何千年といふ間引

き摺り歩いてあるのですよ。ああ、あの、エジプト、エジプト製の品物は時間といふものを何とも思

はない。ピラミッドは今以て泰然自若と立ってあるし、ミイラは今も昔と同様に不滅です。そしてあの

民族のミイラも同じく不朽なのです。 太古の文字の布で包まれて全地球を歩き廻つてゐるあのミイラ

のことです。つまり世界歴史の楽園した一片ですな。生計のために両替をしたり古ズボンを商つたり

してみる問題ですな。 ~~ごらんなさい、奥さん、あそこにみる白髭の老人をあの髭先は又黒く

なりかかっているし、それに幽霊めいた目付をしてみますね~~」

107

gestellt: ,,die stets (!) wachsende Ertragsfähigkeit der gesell-

schaftlichen Arbeit".

In dichterischer Form hatte diese Verheißungen schon

Heinrich Heine in seinen berühmten Versen ausgesprochen,

die ich hier noch einmal anführen will, weil sie tatsächlich das

ganze Programm des proletarischen Sozialismus ins Enge zu-

sammengefaßt enthalten:

,,Es wächst hiernieden Brot genug

für alle Menschenkinder,

auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust

und Zuckererbsen nicht minder.

Ja Zuckererbsen für jedermann,

sobald die Schoten platzen!

den Himmel überlassen wir

den Engeln und den Spatzen!"

[German Poetry] Deutschland. Ein Wintermärchen // Germany. A Wintertale...

新しい歌、よりよい歌を、

おお友よ、きみたちに作ってあげよう

ぼくらはこの地上できっと

天国をつくりだそう。

ぼくらは地上で幸福になろう。

もう飢えるのはごめんだ。

勤勉な手が稼いだものを

怠けものの腹に飽食させてはならない。

この地上にはすべての人の子のために

十分なパンができるのだ。

バラもミルテも、美も楽しみも

甘えんどうも同じことだ。

そうだ、さやがはじけりゃ

甘えんどうはみんなのものだ。

天国なんかは

雀や天使にまかせておこう。

(Deutschland. Ein Wintermärchen. 1843)

[German Poetry] Deutschland. Ein Wintermärchen // Germany. A Wintertale...https://t.co/HGVu1Hgayp

— slowslow2772 (@slowslow2772) December 24, 2022

pic.twitter.com/uTDESXUFlT

Ein neues Lied, ein besseres Lied, 新しい歌を、もっと素晴らしい歌を、

O Freunde, will ich euch dichten! おお友よ、僕は君たちに作ってみせよう。

Wir wollen hier auf Erden schon 僕たちはここ地上の上で

Das Himmelreich errichten. 天国を創り出したいのだ。

Wir wollen auf Erden glücklich sein, 私たちはこの世で幸せになりたいのだ。

Und wollen nicht mehr darben; そしてもう飢えに苦しむのはごめんだ。

Verschlemmen soll nicht der faule Bauch 怠け者たちの腹を肥やすことをやめよ、

Was fleißige Hände erwarben. 勤勉な手が稼ぎ出したもので。

Es wächst hienieden Brot genug この地上世界には十分なパンが育つのだ

Für alle Menschenkinder, すべての人の子のために。

Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, バラもミルテも、美も楽しみも

Und Zuckererbsen nicht minder. そして甘エンドウも同じこと。

Ja, Zuckererbsen für jedermann, そうだ、甘エンドウだってすべての人のものなんだ、

Sobald die Schoten platzen! そのさやがはじけたならすぐに。

Den Himmel überlassen wir 天国なんてものは

Den Engeln und den Spatzen. 天使やスズメに任せておけばいい。

ゾンバルトが独逸社会主義で引用

https://www.projekt-gutenberg.org/heine/wintmrch/wintmr01.html

Deutschland. Ein Wintermärchen

Im traurigen Monat November war's,Die Tage wurden trüber,

Der Wind riß von den Bäumen das Laub,

Da reist ich nach Deutschland hinüber.

Und als ich an die Grenze kam,

Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen

In meiner Brust, ich glaube sogar

Die Augen begunnen zu tropfen.

Und als ich die deutsche Sprache vernahm,

Da ward mir seltsam zumute;

Ich meinte nicht anders, als ob das Herz

Recht angenehm verblute.

Ein kleines Harfenmädchen sang.

Sie sang mit wahrem Gefühle

Und falscher Stimme, doch ward ich sehr

Gerühret von ihrem Spiele.

Sie sang von Liebe und Liebesgram,

Aufopfrung und Wiederfinden

Dort oben, in jener besseren Welt,

Wo alle Leiden schwinden.

Sie sang vom irdischen Jammertal,

Von Freuden, die bald zerronnen,

Vom jenseits, wo die Seele schwelgt

Verklärt in ew'gen Wonnen.

Sie sang das alte Entsagungslied,

Das Eiapopeia vom Himmel,

Womit man einlullt, wenn es greint,

Das Volk, den großen Lümmel.

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,

Ich kenn auch die Herren Verfasser;

Ich weiß, sie tranken heimlich Wein

Und predigten öffentlich Wasser.

Ein neues Lied, ein besseres Lied,

O Freunde, will ich euch dichten!

Wir wollen hier auf Erden schon

Das Himmelreich errichten.

Wir wollen auf Erden glücklich sein,

Und wollen nicht mehr darben;

Verschlemmen soll nicht der faule Bauch,

Was fleißige Hände erwarben.

Es wächst hienieden Brot genug

Für alle Menschenkinder,

Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust,

Und Zuckererbsen nicht minder.

Ja, Zuckererbsen für jedermann,

Sobald die Schoten platzen!

Den Himmel überlassen wir

Den Engeln und den Spatzen.

Und wachsen uns Flügel nach dem Tod,

So wollen wir euch besuchen

Dort oben, und wir, wir essen mit euch

Die seligsten Torten und Kuchen.

Ein neues Lied, ein besseres Lied!

Es klingt wie Flöten und Geigen!

Das Miserere ist vorbei,

Die Sterbeglocken schweigen.

Die Jungfer Europa ist verlobt

Mit dem schönen Geniusse

Der Freiheit, sie liegen einander im Arm,

Sie schwelgen im ersten Kusse.

Und fehlt der Pfaffensegen dabei,

Die Ehe wird gültig nicht minder –

Es lebe Bräutigam und Braut,

Und ihre zukünftigen Kinder!

Ein Hochzeitkarmen ist mein Lied,

Das bessere, das neue!

In meiner Seele gehen auf

Die Sterne der höchsten Weihe –

Begeisterte Sterne, sie lodern wild,

Zerfließen in Flammenbächen –

Ich fühle mich wunderbar erstarkt,

Ich könnte Eichen zerbrechen!

Seit ich auf deutsche Erde trat,

Durchströmen mich Zaubersäfte –

Der Riese hat wieder die Mutter berührt,

Und es wuchsen ihm neu die Kräfte.

ミュルテ:

ギンバイカ(銀梅花、銀盃花、学名:Myrtus communis)は、フトモモ科の単型の属ギンバイカ属の常緑低木。地中海沿岸原産。英語でマートル(Myrtle)。ドイツ語ではミュルテ(Myrte)。属名からミルトス(Myrtus)とも呼ぶ。花が結婚式などの飾りによく使われるので「祝いの木」ともいう。

別名:ギンコウバイ、ギンコウボク、イワイノキ。

特徴[編集]

夏に白い5弁の花をつけ、雄蕊が多く目立つ。果実は液果で、晩秋に黒紫色に熟し食べられる。

葉は揉むとユーカリに似た強い芳香を放つことから、「マートル」という名でハーブとしても流通している事もある。

主に流通している品種は、葉に白い覆輪がある斑入り品種のバリエガタ、枝葉の細かいヒメギンバイカ(姫銀梅花)など。

利用[編集]

サルデーニャとコルシカ島では、果実や葉を用いてミルト(Mirto)というリキュールを作る。 古代ローマにおいてはコショウが発見される以前はコショウの地位を占めており、油と酒の両方が作られていたと言われる。[1]

文化[編集]

シュメールでは豊穣と愛と美と性と戦争の女神イナンナの聖花とされた。古代ギリシアでは豊穣の女神デーメーテールと愛と美と性の女神アプロディーテーに捧げる花とされた。古代ローマでは愛と美の女神ウェヌスに捧げる花とされ、結婚式に用いられる他、ウェヌスを祀るウェネラリア祭では女性たちがギンバイカの花冠を頭に被って公共浴場で入浴した。その後も結婚式などの祝い事に使われ、愛や不死、純潔を象徴するともされて花嫁のブーケに使われる。

ユダヤ教ではハダス(ヘブライ語:הדס)と呼び、「仮庵の祭り」で新年初めての降雨を祈願する儀式に用いる四種の植物の1つとされる。ユダヤ教の神秘学カバラでは男性原理を表すとされ、新床に入る花婿にギンバイカの枝を与えることがあった。生命の樹の第六のセフィラであるティファレトや、エデンの園とその香りの象徴ともされる。

脚注[編集]

... seinen Zeitgenossen mit Heinrich Heine geführten Gesprächen zusammengestellt und kann so insgesamt 825 Gesprächsdokumente versammeln.

- 「ルートヴィヒ・ベルネ回想録」

- translator:木庭宏

- 115:

《天国とは、この世では何一つ得ることのできない人間のために考案されたものである……ああ、かの考案に栄えあれ! 病み苦しむ人類の苦杯の中へ甘き眠り薬を、精神の阿片を、愛と希望と信仰〔「コリント人への第一の手紙」第一三章第一三節〕を数滴おとしいれた、かの宗教に栄えあれ!》

(1840年。ちなみに似た表現のあるマルクスのヘーゲル批判は1943年)

キルヒャー『ハイネとユダヤ主義』邦訳134頁参照

以下柄谷『遊動論』より

Die Loreley

Heinrich Heine

https://www.deutschelyrik.de/ich-weiss-nicht-was-soll-es-bedeuten.410.html

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,

Daß ich so traurig bin;

Ein Märchen aus alten Zeiten,

Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,

Und ruhig fließt der Rhein;

Der Gipfel des Berges funkelt

Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet

Dort oben wunderbar;

Ihr goldnes Geschmeide blitzet,

Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme

Und singt ein Lied dabei;

Das hat eine wundersame,

Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe

Ergreift es mit wildem Weh;

Er schaut nicht die Felsenriffe,

Er schaut nur hinauf in die Höh.

Ich glaube, die Wellen verschlingen

Am Ende Schiffer und Kahn;

Und das hat mit ihrem Singen

Die Lore-Ley getan.

「ローレライ」 訳詞:近藤朔風、曲:ジルヒャー『女声唱歌』明治42.11

一、

なじかは知らねど心わびて、昔の伝説(つたえ)はそぞろ身にしむ。

さびしく暮れゆくラインの流れ、入日に山々あかく栄(は)ゆる。

二、

美(うるわ)し少女(おとめ)の巌頭(いわお)に立ちて、黄金(こがね)の櫛とり髪のみだれを、

梳(と)きつつ口吟(くちずさ)ぶ歌の声の、神怪(くすし)き魔力(ちから)に魂(たま)もまよう。

三、

こぎゆく舟びと歌に憧れ、岩根も見為(みや)らず仰げばやがて、波間に沈むるひとも舟も、

神怪(くすし)き魔歌(まがうた)謡うローレライ。 (「日本唱歌集」岩波文庫2003)

この詩がハイネ(H.Heine 1797-1856)のものであることは、歌が知られている程には知られていないように思います。

ローレライの「ライ」(lei)は「岩」、「ローレライ」はライン川の伝説による水の精。水の精、美女ローレライが歌う歌は舟人を魅了し多くを水底に引き込むという伝説(「ハイネ詩集」新潮文庫1981)。伝説はそのような実在の川の難所から形を成したものなのでしょう。その岩はライン川に突き出し今も川下りの名所となっています(現在では川幅は広げられ、河底の岩は除去され安全に航行できる)。

作曲者のジルヒャー(Friedrich Silcher 1789-1860) はチューリンゲンの人でドイツ合唱運動を推進した一人。ベートーヴェンの器楽曲の歌曲化や民謡の採集、民謡風合唱曲を作曲した人です。このローレライ以外特に伝わるものはありません。(クラシック音楽作品名辞典、三省堂)

ローレライ作曲が1837年、ハイネの詩が遅くとも1827年(「歌の本」Buch der Lieder)であるとすると、ハイネの詩から10年後の成立ということになります。一方、ローレライ伝説はなお古くからあったものと思われ、ハイネの創意が初めてではありません。*

日本の唱歌は明治42年、1909年のものですので、原曲が成立してから70年後の輸入であったことになります。

*レーベン(Loeben)という詩人の1821年、ハイネより6〜7年前の詩に以下のようなものがある。「ローレライの眼ざしにあるは唯波の戯れのみ。されば水の成すわざを恐れよ、波の心は偽り多く而も涼しきゆえに。」(前掲詩集解説)

唱歌「ローレライ」の元になったハイネの訳詩を引いておこうと思います。それによって分かることもあると思うからです。

「ローレライ(Die Lorelei)」作:ハイネ(H.Heine) 訳:片山敏彦

わが心かく愁わしき

その故をみずから知らず。

いと古き世の物語、

わが思うこと繁し。

夕さりて風はすずしく

静かなりライン河。

沈む日の夕映えに

山の端は照りはえつ。

巌(いわお)の上(え)にすわれるは

うるわしき乙女かな。

こんじきに宝石(いし)はきらめき。

こんじきの髪梳く乙女。

金の櫛、髪を梳きつつ

歌うたうその乙女、

聞こゆるは、くすしき強き

力もつその歌のふし。

小舟やる人びとは

歌聞きて悲しさ迫り、

思わずも仰ぎ眺めつ。

乗り上ぐる岩も気づかず。

舟びとよ、心ゆるすな、

河波に呑まれ果てなん。

されどああ歌の強さよ、

甲斐あらず舟は沈みぬ。

(新潮文庫1981)

片山訳は4行づつの全6節をもちます。これはドイツ語原詩の通りです。原詩の第1と第2節を参考のために挙げてみます。

Ich weiss nicht,was soll es bedeuten,

Dass ich so traurig bin;

Ein Marchen aus alten Zeiten,

Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kuhl und es dunkelt,

Und ruhig fliesst der Rhein;

Der Gipfel des Berges funkelt,

Im Abend sonnen schein.

理路整然と大変に美しい詩型であることが分かります。1行目「,」(コンマ)2行目「;」(セミコロン)3行目 「,」(コンマ)4行目「.」(ピリオド)という規則は6節まで完全に守られています。そして各節、1行目と3行目、2行目と4行目できれいに脚韻をふんでいます。この押韻は日本の唱歌からも片山訳を読んでも味わえないハイネの調律です。

唱歌の方は3番までしかありませんので、原詩6節を2節づつ束にしたこともわかります。冒頭に挙げた片山訳の内容(8行分)を4行の中に押し込めて創作したことになります。しかし格調の高さ・・・ゲーテの「トゥーレの王」にあるような・・・は、文語表現であるからでなく’語り口’によって保存されているようにも思います。6節を三番までに短縮する作業は、それで何かを犠牲にしたものがあったとしても、なお骨の折れるものであったことが伝わってきます。

平野達也:編曲「ローレライ」(オーケストラ版)https://www.youtube.com/watch?v=zDPDoqQepcU

ハイネ詩集『歌の本』とドイツ歌曲

ハイネの詩に作曲した有名なドイツ歌曲を簡単にまとめ

19世紀ドイツの詩人ハインリヒ・ハイネ(Heinrich Heine/1797-1856)が1827年に刊行した詩集『歌の本 Buch der Lieder』には、ロベルト・シューマンやメンデルスゾーンなど多くのドイツ作曲家がメロディをつけている。

このページでは、ハイネ詩集『歌の本』に基づく有名なドイツ歌曲をいくつか紹介したうえで、最後に『歌の本』の内容・構成について簡単に解説したい。

挿絵:ハインリヒ・ハイネ(出典:Wikipedia)

歌の翼に メンデルスゾーン

ハイネ詩集『歌の本』から歌詞を採った歌曲としては、フェリックス・メンデルスゾーン『歌の翼に Auf Flügeln des Gesanges』が特に有名。

【YouTube】メンデルスゾーン 歌の翼に

『歌の翼に』の歌詞は、『歌の本』第二部の「抒情的間奏曲 Lyrisches Intermezzo」第9詩から採られている。

ローレライ ジルヒャー

ハイネ詩集『歌の本』第三部「帰郷 Die Heimkehr」では、ライン川のローレライ伝説を題材とした「Ich weiß nicht, was soll es bedeuten」が収められている。

この詩に歌詞をつけたジルヒャーの歌曲『ローレライ』は日本でも有名。

【YouTube】ローレライ Die Lorelei

美しい五月に シューマン

ハイネと親交のあったドイツの作曲家ロベルト・シューマンは、ハイネ詩集『歌の本』第二部「抒情的間奏曲 Lyrisches Intermezzo」から詩を用いた16曲の連作歌曲『詩人の恋』を発表している。

『詩人の恋』の中でも、第一曲目の『美しい五月に』が特に有名。

【YouTube】美しい五月に 歌:F. WUNDERLICH

シューベルト『白鳥の歌』

シューベルトが最晩年に作曲した歌曲集「白鳥の歌」(D957/965a)では、「ハイネの詩による6つの歌曲」として、ハイネ詩集『歌の本』第三部「帰郷 Die Heimkehr」から歌詞を取った歌曲が収められている。

【YouTube】シューベルト「白鳥の歌」より『影法師(ドッペルゲンガー)』

『歌の本』内容・構成

- 第一部 若き悩み Junge Leiden

- 「夢の形 Traumbilder」、「歌 Lieder」、「ロマンス Romanzen」、「ソネット Sonette」の4つのパートで50以上の詩が収められている。

- 第二部 抒情的間奏曲 Lyrisches Intermezzo

- ロベルト・シューマンの連作歌曲『詩人の恋』や、メンデルスゾーン『歌の翼に』の歌詞は、この「抒情的間奏曲」から採られている。

- 第三部 帰郷 Die Heimkehr

- ライン川のローレライ伝説を題材としたジルヒャーの歌曲『ローレライ』は、この第三部「帰郷」の第2番目の詩「Ich weiß nicht, was soll es bedeuten」が用いられている。

- 第四部 ハルツの旅より Aus der Harzreise

- 「ハルツ Harz」とは、ドイツの中北部の東方に位置する山地。古くから神秘的な山、特に中世では魔女の住む山とされた。ゲーテやハイネらがハルツに滞在。ブロッケン山が有名。

- 第五部 北海 Die Nordsee

- 「北海」とは、イギリスの東側、ドイツの最北部に面する海域。ハイネは1825年にゲッティンゲン大学を卒業後、北海に面するドイツのノルデルナイ島で休養を取った。

https://note.com/yurarosa/n/na03c143bfe45

エキステルの紹介で、美術学校のアトリエの一室が、巨勢に貸し出された。

南に廊下があり、北面の壁は大きなガラスの窓が半分を占め、隣の部屋との間には木綿のカーテンが吊るされているだけだった。

月の途中ではあったが、旅行に出掛けている学生が多く、隣には誰もいなくて、仕事の邪魔をされずに済んだのを、巨勢は喜んだ。

彼は絵が架けられたイーゼルの前に立ち、入ってきたばかりの少女に「ローレライ」の絵を指し示し、

「君に聞かれたのはこれさ。面白そうに笑っている時はそうでもないんだが、時々君の表情が、ここに描きかけの人物にぴったりはまる時があるんだ」

少女は高笑いした。

「忘れちゃ嫌よ。あなたの『ローレライ』のもともとのモデルになったスミレ売りの子は私だって、こないだも言ったじゃないの」

こう言うと、急に真面目な顔になった。

「あなた、私を信じてないんでしょ。まあ、無理もないけどね。世間では私を気違い女って呼ぶけど、言われてみればそうだもの」

その声は、ふざけているようには思えなかった。

『ハイネ散文作品集 第3巻 回想記』

- 責任編集:木庭宏(Kiba Hiroshi)

- translator:木庭宏(Kiba Hiroshi)/他 Publisher:松籟社(ShoraiSha)

- commentary:木庭宏(Kiba Hiroshi) 1992/ 1

- ISBN4-87984-122-6

- 「ルートヴィヒ・ベルネ回想録」

- translator:木庭宏

- 115:

《天国とは、この世では何一つ得ることのできない人間のために考案されたものである……ああ、かの考案に栄えあれ! 病み苦しむ人類の苦杯の中へ甘き眠り薬を、精神の阿片を、愛と希望と信仰〔「コリント人への第一の手紙」第一三章第一三節〕を数滴おとしいれた、かの宗教に栄えあれ!》

(1840年。ちなみに似た表現のあるマルクスのヘーゲル批判は1943年)

- 「告白」

- translator:高池久隆

- 「メモワール」

- translator:宮野悦義

「告白」

- translator:土井義信 筑摩書房(Chikuma Shobo) 『世界文学大系78』

- Vermischte Schriften. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1854

https://de.wikisource.org/wiki/Vermischte_Schriften_1_(Heine_1854)

『ハイネ選集14 -告白/回想/遺言』★

- translator:土井信義 Publisher:解放社

- 1948

ハインリヒ・ハイネ

| ハインリヒ・ハイネ Heinrich Heine | |

|---|---|

M・D・オッペンハイムによるハイネの肖像(1831年) | |

| 誕生 | ハリー・ハイネ 1797年12月13日 |

| 死没 | 1856年2月17日(58歳没) |

| 職業 | 詩人、ジャーナリスト、評論家 |

| ジャンル | 抒情詩、物語詩、風刺詩、紀行文 |

| 文学活動 | ロマン主義、三月前期 |

| 代表作 | 『歌の本』(1833年) |

| 影響を与えたもの[表示] | |

| テンプレートを表示 | |

クリスティアン・ヨハン・ハインリヒ・ハイネ(Christian Johann Heinrich Heine, 1797年12月13日 - 1856年2月17日)は、ドイツの作家、詩人、文芸評論家、エッセイスト、ジャーナリスト。デュッセルドルフのユダヤ人の家庭に生まれる。名門ゲッティンゲン大学卒業、法学士号取得。当初は商人、ついで法律家を目指したが、ボン大学でA・W・シュレーゲルの、ベルリン大学でヘーゲルの教えを受け作家として出発。『歌の本』などの抒情詩を初め、多くの旅行体験をもとにした紀行や文学評論、政治批評を執筆した。1831年からはパリに移住して多数の芸術家と交流を持ち、若き日のマルクスとも親交があり、プロレタリア革命など共産主義思想の着想に多大な影響を与えた。

文学史的にはロマン派の流れに属するが、政治的動乱の時代を経験したことから、批評精神に裏打ちされた風刺詩や時事詩も多く発表している。平易な表現によって書かれたハイネの詩は、様々な作曲者から曲がつけられており、今日なお多くの人に親しまれている。

生涯

生い立ち

ハイネは1797年12月13日、デュッセルドルフのユダヤ人の家庭にハリー・ハイネ(Harry Heine)として生を受けた。父ザムゾン・ハイネ(Samson Heine、1764年 - 1828年)はハノーファーからハンブルクに移った一族の出身の織物商であり、母ベティ(Betty、1771年 - 1859年)は宮廷付き銀行家ゲルテン一族の出身であった。ハイネは長男であり、妹のシャルロッテはのちハンブルクの商人に嫁ぎ、次男のマクシミーリアンは長じてからサンクトペテルブルクの医師に、末弟のグスターフはウィーンの新聞発行者となっている。

1803年、イスラエル人の私学校リンテルゾーンに入学する。翌年、ナポレオン法典が公布され、ユダヤ人でもキリスト教徒の学校に入ることが許されたため、リンテルゾーンと並行してフランシスコ派修道院内の標準学校に入学する。少年時代のハイネは「ハリー」というイギリス風の名前やユダヤ人の出自のために、周囲のからかいの対象となった。1807年、10歳でリュツェウムの予備学級に入学、1810年にデュッセルドルフのギムナジウムに進学する。これらと並行して、図画や音楽、ダンス、フランス語の個人レッスンも受ける。

1814年にハイネはギムナジウムを中退し、商人となるためにファーレンカンプ商業学校に通った。18歳になるとフランクフルトの銀行家リンツコップのもとで2ヶ月ほど無給見習いをしたのち、ハンブルクの有名な銀行家・慈善家であった叔父ザロモン・ハイネ(ドイツ語版)のもとで3年間の無給見習いとして勤めた。最後の1年は叔父の援助によって「ハリー・ハイネ商会」を経営したが、1年の間に潰れている。ハンブルクではハイネは叔父ザロモンの別荘に住んでいたが、ザロモンの娘(すなわちハリーの従姉妹)アマーリエに恋心を抱き、このときの失恋体験がのちの恋愛抒情詩の出発点となった。

大学時代

1819年、ハイネは商人の道を歩むのをやめ、叔父の資金援助を受けてボン大学に入学する。法律家を目指しての入学であったが法学や行政学の傍らで文学の講義も取っており、アウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲルによるペトラルカの講義を聴いて感銘を受けている。この頃に論文『ロマン主義』や戯曲『アルマンゾル』を執筆し、文筆活動を始める。

1820年、ボン大学を2学期間で辞め、名門ゲッティンゲン大学に入学する。しかし、決闘沙汰を起こしてわずか3ヶ月で諭旨退学となり、すぐにベルリン大学に移る。ベルリンでは終生師と仰ぐことになるヘーゲルと出会い、彼の論理学、宗教哲学、美学を学んだ。ハイネは1822年に初の著書『詩集』を刊行、続けて『ウィリアム・ラドクリフ』などの戯曲の刊行を始め、新進作家として声望を得ており、ベルリンではラーエル・ファルンハーゲン家(Rahel Varnhagen von Ense)のサロンに出入りしたほか、アーデルベルト・フォン・シャミッソーやクリスティアン・ディートリヒ・グラッベと交流を持った。

1824年、学業にけりをつけるために再びゲッティンゲン大学に戻る。この年9月から10月にかけて、ハルツ山地を抜ける徒歩旅行(翌年『ハルツ紀行』としてまとめられる)を行っており、各地を訪れたのち、ヴァイマルのゲーテを訪問するが冷遇を受ける。1825年6月、ユダヤ教からプロテスタントに改宗、ゲッティンゲン近郊ハイリゲンシュタットで洗礼を受け、クリスティアン・ヨハン・ハインリヒ・ハイネとなる。この改宗は家族に伝えないまま行なわれており、両親が改宗を知ったのはずっと後になってのことだった。この年ゲッティンゲン大学を卒業し、法学の学士を取得した。

ドイツでの文筆生活

すでに学生時代より50以上の雑誌に寄稿を行なっていたハイネは職業作家、ジャーナリストとしての活動をはじめた。大学終了後はまずノルデルナイ島で休養を取り、その後両親の住むリューネブルクを訪れたのち、ハンブルクに移住した。1826年よりハンブルクのカンペ書店から『旅の絵』の刊行を開始し、1827年には没年まで13版を重ねた代表詩集『歌の本』を同書店より刊行している。

1827年にミュンヘンに移るが、この旅上、カッセルでグリム兄弟と、フランクフルトでルートヴィヒ・ベルネと知己を得ている。ミュンヘンではコッタ出版の『新一般政治年鑑』編集者となり、またハイネの多くの詩に曲をつけることになるロベルト・シューマンと親交を結んだ。その後、1829年にベルリンへ転居する。その間にイギリス、オランダ(1827年)、イタリア(1829年)、ヘルゴラント島(1830年)を旅行し、それらの体験は『旅の絵』や『イギリス断章』などの作品に結実する。

1830年よりサン=シモン主義に親しむようになるが、著作中の政治批判や社会批判により、次第にドイツ当局から監視の目を向けられることになった。

フランス時代

ハイネはフランス移住を決意し、1831年5月に終生までの住処となるパリに移った。ハイネはフランス時代に多くの著名な芸術家、文学者やサン=シモニストと交流を持っており、その中には作曲家エクトル・ベルリオーズ、フレデリック・ショパン、フランツ・リスト、ジョアキーノ・ロッシーニ、フェリックス・メンデルスゾーン、リヒャルト・ワーグナー、作家オノレ・ド・バルザック、ヴィクトル・ユーゴー、ジョルジュ・サンド、アレクサンドル・デュマらが含まれる。

1832年、ゲーテの死を受けて「文学の決算書」として『ドイツ近代文学の歴史のために』を執筆した。このころより青年ドイツ派の作家ハインリヒ・ラウベと交流を持つようになるが、1835年にドイツ連邦議会により青年ドイツ派の出版が禁止され、ハイネは彼らの筆頭に上げられてしまう。1839年、ルートヴィヒ・ベルネの死をうけて『ベルネ覚書』に取り組む。1841年、クレッサンス・ユージェニー・ミラー(愛称マチルド)と結婚する。

1843年、パリで25歳のカール・マルクスと親交を結び、1845年のマルクスの出国まで頻繁に会う。マルクスはハイネの『ドイツ冬物語』(13年ぶりのドイツ旅行を題材にしたもの)の出版の手助けをするなど援助に努め、ハイネもマルクスに多くの詩を読み聞かせて意見を求めた。1844年、シレジアの窮乏した織物工が起こした蜂起を題材にした時事詩「貧しき職工たち」(のち「シレジアの職工」)を『フォーアベルツ』誌に発表、社会主義者の機関紙でフリードリヒ・エンゲルスの激賞を受ける。同年『新詩集』を刊行する。

1844年に生涯ハイネを援助していた叔父ザロモン・ハイネが死去し、ハイネを含めた親族間で激しい遺産争いが起きる。この争いは、1847年に甥のカールがパリのハイネを訪れて合意が成立するまで続いた。このころよりハイネは麻痺(多発性硬化症か梅毒だと考えられている)にかかって健康状態が急速に悪くなり、1846年にはドイツでハイネ死去の誤報が流れた。1848年には体半分が動かなくなり、5月のルーブル美術館訪問を最後に外出ができなくなった。1851年、『歌の本』『新詩集』とともに三大抒情詩と呼ばれる『ロマンツェーロ』を刊行する。1855年、病床のハイネのもとにムーシュ(蝿)の愛称で呼ばれたエリーゼ・クリニッツ(ドイツ語版)という若い女性がたびたび訪れるようになり、翌年の死去まで最晩年の詩人と交流をもった。ハイネは1856年2月17日に亡くなり、モンマルトル墓地に埋葬された。妻マチルドは1883年に死去した。2人に子供はいなかった。

遺産

ハイネの詩には多くの音楽家から曲が付けられており、とりわけ『歌の本』の詩からは多くの歌曲が生まれている。1838年にフリードリヒ・ジルヒャーによって曲が付けられた「ローレライ」(『歌の本』収録)はよく知られており、ナチス時代にはハイネの著作は焚書の対象になったが、この詩だけは作詩者の名前が抹消されて歌われていた。フランツ・リスト、クララ・シューマンもこの詩に曲を付けている。

またミュンヘン時代より交流のあったロベルト・シューマンは、『歌の本』に収録された作品群から『詩人の恋』『リーダークライス作品24』『二人の擲弾兵』などの歌曲を作っており、フランツ・シューベルトの歌曲集『白鳥の歌』もこの詩集のなかの「帰郷」から詩がとられている。フェリックス・メンデルスゾーンが作曲した「歌の翼に」なども『歌の本』からの詩である。ほかにツェーザリ・キュイがハイネの悲劇をもとにオペラ『ウィリアム・ラトクリフ』を作曲している。

日本では、森鷗外が翻訳したのを始め、明治時代より多数の著書が翻訳されており、萩原朔太郎、佐藤春夫など多くの詩人に親しまれた。

ハインリヒ・ハイネ学会提案に基づき、1972年デュッセルドルフ国際ハイネ会議(Internationaler Heine-Kongreß 1972 in Düsseldorf)にむけて編集発行された、ハイネ生誕 175 周年記念アンソロジー『告白 現代の作家たちの心の中のハイネ』(Wilhelm Gössmann u.a.(Hrg.): Geständnisse: Heine im Bewußtsein heutiger Autoren. Düsseldorf: Droste Verlag 1972)には90人の作家がエッセー等を寄せている。例えば、 トーマス・マンの息子で著名な歴史家のゴーロ・マン(Golo Mann)は、「ドイツの少なくない数の詩人たち無しにでも私は自分のことを思い浮かべることができるでしょう。例えば、ヘルダーリン 無しにでも。・・・たぶんゲーテ無しにすら、できるでしょう。ハイネ無しにはそうならないのです。これは血肉化しているのです。これはみずらの同一性の一片となっているのですから」と述懐している。また、ギュンター・グラスは編者ゲスマン(1973年- 1983年ハインリヒ・ハイネ学会長)とのインタビューにおいて、「私にとって彼は、 ヨーロッパ 啓蒙主義の伝統の中に立つ人なのです。そしてこの啓蒙主義の栄光と悲惨をもろもろの可能性や限界で、また、あまりに明示するというその内在的な危険、つまり論争癖で体現しているのです」と語っている[1]。

『ドイツ冬物語』は、ドイツの有力週刊新聞ディー・ツァイトの「名著100選」(1980)の一つに取り上げられ、ヴォルフ・ビーアマンがエッセーを寄せている[2]。

ハイネは親友モーゼス・モーザー(Moses Moser; 1797-1838)宛の書簡(1825年10月8日付け)において、«Gollownins Reise nach Japan»(ゴロヴニンによる『日本幽囚記』)を薦めて、この本からは、日本人が地球上で最も文明化した、最も洗練された民族(»das civilisirteste, urbanste Volk auf der Erde»)であることが読み取れる、私は日本人になりたい(»Ich will ein Japaner werden.»)、と書いている[3]。

主要著書

- 詩集(Gedichte, 1821年)

- 叙情間奏曲付き悲劇(Tragödien, nebst einem lyrischen Intermezzo, 1823年)

- 旅の絵(Reisebilder, 1826年-1831年)

- ハルツ紀行(Die Harzreise, 1826年) 内藤匡訳、岩波文庫(1934年)

- イギリス断章(Englische Fragmente, 1827年)

- 歌の本(Buch der Lieder, 1827年) 井上正蔵訳、岩波文庫(1950年)

- フランスの現状(Französische Zustände, 1833年)

- ドイツ近代文学の歴史のために(Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland, 1833年)

- ロマン派(Die romantische Schule, 1836年) 山崎章甫訳、未來社

- タンホイザー伝説(Der Tanhaeuser-Eine Legende, 1836年)

- サロン(Der Salon, 1836年-1840年)

- ルートヴィヒ・ベルネ覚書(Über Ludwig Börne, 1840年)

- 新詩集(Neue Gedichte, 1844年)

- ドイツ冬物語(Deutschland. Ein Wintermärchen, 1844年) 井汲越次訳、岩波文庫(1941年)

- アッタ・トロル(Atta Troll. Ein Sommernachtstraum, 1847年) 井汲越次訳

- ロマンツェーロ(Romanzero, 1851年) 井汲越次訳、岩波文庫(1951年)

- ファウスト博士(Der Doktor Faust, 1851年)

- 流刑の神々(Les Dieux en Exil, 1853年)

- 流刑の神々・精霊物語 小沢俊夫訳、岩波文庫(1980年)

- ルテーチア(Lutezia, 1854年) 土井義信訳、木庭宏、宮野悦義、小林宣之訳、松籟社(1999年)

- 雑文(Vermischte Schriften, 1854年)

- ドイツ古典哲学の本質 伊東勉訳 岩波文庫(1951年)のち改版

- 作品集(日本語訳)

- 『世界文学大系78 ハイネ』井上正蔵ほか訳、筑摩書房、1964年

- 『ハイネ散文作品集』木庭宏責任編集、松籟社(全6巻)、1987-2008年

- 『ドイツ・ロマン派全集16 ハイネ』大澤慶子ほか訳、国書刊行会、1989年

脚注

| [脚注の使い方] |

- 一條正雄「ハイネとその時代」〔ハイネ逍遥の会編集発行『ハイネ逍遥』ISSN 1882-935X、第5号 2012年5月、56-69頁、引用62、64頁〕

- Fritz J. Raddatz (Hrsg.): Die ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1980. (suhrkamp taschenbuch 645) (ISBN 3-518-37145-2 <700>), S. 220-223 (Beitrag von Wolf Biermann).

- Adolf Muschg: Löwenstern. München : C.H. Beck 2012 (ISBN 978 3 406 63951 7), S. 5 (Motto).

参考文献

現在の版は主に一條正雄 『ハイネ』を参照している。

- 舟木重信 『詩人ハイネ』 筑摩書房、1964年

- 井上正蔵 『ハイネとその時代』 朝日出版社、1977年

- 木庭宏 『ハイネの見た夢』 日本放送出版協会、1994年

- 一條正雄 『ハイネ』 清水書院、1997年

- 一條正雄『ハイネはだれのものか――詩人ハイネ生誕二百年によせて――』近代文芸社、1997年 〔同書電子書籍 Kindle 版:『詩人ハイネを見つめつづけて』22世紀アート、2022年〕

関連項目

| ウィキメディア・コモンズには、ハインリヒ・ハイネに関連するメディアがあります。 |

- ニコライ2世 - ロシア革命で暗殺された際、殺害現場である地下室の壁にハイネの詩「ペルシャザル王」(『歌の本』)の一節が記されていたと伝えられている。

- デュッセルドルフ大学 - 1988年より「ハインリヒ・ハイネ大学」に改称された。

外部リンク

- プロジェクト・グーテンベルクにおける ハイネの作品(ドイツ語)

- 物語倶楽部における 生田春月訳 ハイネ詩集(日本語)

#11:7

Ⅶ ユダヤ教とピューリタニズム

わたしがすでにこれまでに何回ものべたように、マックス・ヴェーバーが行なった資本主義にとってのピューリタニズムの意義に関する研究は、わたしのユダヤ研究を大いに刺激した。それというのも、とりわけ資本主義の発展にとって意義あるピューリタニズムの主な理念が、実は、ユダヤ教のなかで、一層きびしく、そして当然のことながら、はるか早期に形成されていたという印象を受けたからである。わたしはここでは、この見解がどのくらい正しいかをきめ細かく立証することができない。もしそうした仕事に取り組むならば、わたしはこの章全体の成果を、ヴェーバーが苦労して引きだしたピューリタニズムの根本理念と比較せねばならないであろう。しかしこうした比較は、少なくとも、ここで調査されている状況のもとでは、ユダヤ教の考え方と、ピューリタニズムの考え方の事実上ほとんど完全な一致が明らかにされるに違いない。すなわち、宗教的関心の優位、試練の考え、(とくに!)生活態度の合理化、世俗内的禁欲、宗教的観念と利益獲得への関心との結合、罪の問題の数量的なあつかい、その他もろもろの事柄が両者にあっては全く同一なのである。

とくに重要な点をことさらとりあげるならば、性愛の問題に対する独特の立場と性的交渉の合理化は、ユダヤ教とピューリタニズムの両者では、全く細部にいたるまで同一である。わたしはアメリカ、フィラデルフィアの一流ホテルの客室で、プリントされた次のような掲示を見た。 「尊敬すべきお客様、ご婦人と仕事の打ち合わせをなさるときでも、ご婦人がいらっしゃる間は、客室のドアは開放しておくよう是非お願いします」

そしてタルムード(キドゥシン 八二a)では次のように表現されている。 「婦人と仕事をする者はだれしも、婦人とだけ一緒にいてはならない……」 イギリスの日曜日は、ユダヤの安息日であることを両者の比較がすぐに教えてくれる、等々。

それに、ユダヤ教とピューリタニズムの内的関係──たとえこれで十分だというほどの成果が現われなくとも──は、別の面で、研究の対象になった。ジョウ・G・ダウの「ユダヤ人とピューリタン」(「ジュー・コータリー・レヴュー」第三巻〔一八九一〕五二および次頁以下)がそれである。また、わたしは慧眼なハインリッヒ・ハイネが、ピューリタニズムとユダヤ教との間の親近性をかなり以前に洞察していたことを想起したいと思う。 「プロテスタントのスコットランド人は」と彼は『告白』のなかでたずねる。「ユダヤ人ではないのか? 彼らの名前は、いたるところで聖書からとられているし、その上信心深そうな言葉は、どこかエルサレム的パリサイ人的だし、宗教もブタ肉を食べてもよいというだけのユダヤ教ではなかろうか?」

ピューリタニズムはユダヤ教である。

*

John G. Dow, “Hebrew and Puritan”

https://www.jstor.org/tc/accept?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F1450001.pdf&is_image=False

52

The Jewish Quarterly Review.

HEBREW AND PURITAN.

ANALOGIES are like metaphors: if driven too hard they

over-shoot their mark. This holds good of historical

analogies as of all others; for though nothing can be

primâ facie more obvious than that history repeats itself,

the historical analogist is at once confronted with the fact

that history never repeats itself entirely or exactly. Amid

the sinuosities of its movements we may here and there

find the lines running in a parallel course, but they

immediately cross or diverge, and the parallelism itself

is never absolutely true. Still, the fabric of the present is

all reared upon the past, and old materials inevitably

reappear, old experiences recur, old forms are renovated.

More than this, the old spirit re-arises to animate other

and strange substance, and from time to time, just as in

our individual lives, we are continually presented with

something which has an appearance already familiar to

us of old. The deeper the springs we touch or approach,

the more profoundly is this true. Wordsworth's Intimations

of Immortality reached down to the very fountains of his

being; so, similarly, wherever the phenomena of history

represent stirrings of its procreant and primeval source,

we may be sure that kindred manifestations will arise

elsewhere, or else-when, bearing no uncertain marks of

likeness and affinity. For though the life-tree Igdrasil has

many boughs, it has only one root.

The historical analogy between Hebrew and Puritan is

one of this kind, and is one of the most remarkable

which history can produce. Both as regards their outward

vicissitudes and the inward spirit of which these vicissi-

tudes were the fruit, we may observe how curiously akin

52 『ユダヤ人季刊誌』。ヘブライ語とピューリタン 類推は比喩のようなもので、あまりに強く追求しすぎると、的を外してしまう。このことは、歴史的アナロジーについても、他のあらゆるものと同様に当てはまります。歴史が繰り返すということほど、一義的には明白なことはありませんが、歴史的アナロジストは、歴史が完全に、あるいは正確に繰り返すことはないという事実にすぐに直面することになるのです。その動きの複雑さの中で、あちこちで平行に走る線が見つかるかもしれないが、それらはすぐに交差したり分岐したりして、平行線そのものが絶対的に正しいということはないのだ。それでも、現在の生地はすべて過去の上に築かれており、古い材料は必然的に再登場し、古い経験は再現され、古い形式は改修される。それ以上に、古い精神は他の奇妙な物質を動かすために再出現し、私たち個人の生活と同じように、時折、すでに昔なじみの外観を持つものが絶えず提示されるのである。私たちが触れる泉が深ければ深いほど、また近づけば近づくほど、このことは真実となる。ワーズワースの『不滅の直観』は、彼の存在のまさに源泉にまで達している。同様に、歴史の現象が、その生と原初の源の蠢きを示すところであれば、類似の現象が他の場所、あるいは他の時代に、類似性と親和性の不確かな印をもって生じることは確実だろう。生命樹イグドラシルには多くの枝があるが、根は一つしかないのである。ヘブライ人とピューリタンの間の歴史的類似は、この種のものであり、歴史が生み出すことのできる最も顕著なものの一つである。彼らの外見上の波乱と、その波乱の果実である内面的な精神の両方が、いかに不思議なほど似ているかを観察することができる。

…

Hebrew and Puritan.

77

He saw only the "vanity and insufficiency of temporal

things." It was not this life, but the life to come, which

was of sovereign interest to him; and had not his dogma

forced him to regard creation as part of a Divine scheme,

his conception of it would have logically issued in pro-

nouncing creation to be a profound mistake. Death was

to him not the entrance to a world of darkness, but the

opening of the gates of glory and the passage into eternal

bliss. His life was a fever of concentration upon one idea,

the enjoyment of God hereafter, and this world for its own

mere sake was of no manner of interest to him.

His

dogma ate into the fulness of human life. His conscience

seared his imagination. His intellect was imprisoned in

iron bands, that corroded his sympathies and made his

vision like a sick man's dream. The splendour of the

Elizabethan Renascence, however much it might resemble

Solomon in all his glory, made no appeal to such natures.

It crumbled away as soon as their influence made itself

felt, and what remained of it when they assumed the

supremacy went down before them like their enemies on

the field of battle.

The difference between the essential character of Judaism

and that of Puritanism is that between an inspiration and

a dogma. The Hebrew regarded life in its entirety through

the eye of poet and seer; the Puritan viewed it through

the warped lens of his creed. Hence where the one people

sent forth prophets, the other could only produce theolo-

gians. Born of the wrong race, Aryan when they should

have been Semitic, the Puritans aspired to the sublimity of

the old Hebrews, and began to equip themselves as an

Israel of God by anatomising the literature of the Bible

into a scheme of prophecy and a theological system. The

Old Testament became significant only as read in the light

of the New, and both were made subordinate to the dog-

matics of a hyper-Calvinistic Calvinism. Coleridge once

said that he never fully realised the Divine beauty of the

Anglican Litany until he once attended service in a Scotch

ヘブライ人、ピューリタン。77 彼は「現世のものの虚しさと不十分さ」しか見ていなかった。彼にとって主権的な関心事は、現世ではなく、来るべき世であった。もし、彼のドグマが、創造を神の計画の一部と見なすことを強要しなければ、彼の創造に関する概念は、論理的に、創造が深い誤りであると宣告することになっただろう。彼にとって死は暗闇の世界への入り口ではなく、栄光の門が開かれ、永遠の至福への通路であった。彼の人生は、来世で神を楽しむという一つの考えに集中して熱狂したものであり、それ自体のためにあるこの世は、彼にとっては全く興味のないものであった。彼の教義は人間生活の充実に食い込んでいた。彼の良心は彼の想像力を焼き尽くした。彼の知性は鉄のバンドで縛られ、同情心を腐食させ、視界を病人の夢のようにした。エリザベス朝時代のルネサンスの華麗さは、それがいかに栄光のソロモンに似ていようと、このような性質には何の魅力もない。彼らの影響が及ぶとすぐに崩れ去り、彼らが覇権を握ったときに残ったものは、戦場での敵のように彼らの前に崩れ落ちた。

ユダヤ教とピューリタニズムの本質的な性格の違いは、インスピレーションとドグマとの間のものである。ヘブライ人は詩人や先見者の目を通して人生の全体像をとらえ、ピューリタンは信条という歪んだレンズを通して人生をとらえたのである。それゆえ、一方の民族が預言者を送り出したのに対し、他方の民族は神学者を送り出すことしかできなかった。セム族であるべきところをアーリア族という誤った民族に生まれたピューリタンは、古いヘブライ人のような崇高さを目指し、聖書の文献を預言の体系と神学体系に解剖することによって、自分たちを神のイスラエルとして装備し始めたのである。旧約聖書は新約聖書に照らしてのみ意味を持つものとなり、両者は超カルヴァン主義的なカルヴァン主義の教義に従属させられることになった。コールリッジはかつて、スコッチ地方の教会で礼拝を行うまで、英国国教会の儀式が持つ神聖な美しさを十分に理解することができなかったと述べている。

…

Hebrew and Puritan.

79

its wayward longings to make life beautiful and happy,

has been buried beneath the altar of the heavenly flame.

Body and intellect and sense, poor waifs in their garments

of original sin, must be beaten down, mutilated, crucified;

the soul alone must live. But the mistake once conceded

and the strife closed, grace soars triumphant. A genuine

old Puritan moved in the very presence of the living God.

In tears and terror he had fought out with himself the

battle of the spirit, and he came forth at last radiant at

heart, in spite of his tristful exterior, with the jubilant

prayer of victory upon his lips into the eternal light.

There is something which dwarfs criticism with its

imaginative grandeur and sublimity in such a conflict and

conquest as this.

It is a fervour of this kind which we encounter in The

Pilgrim's Progress. There we have fashioned forth to us

the arduous course of a soul faithful to its ideal through a

progress of frequent falls, and often baffled endeavour to

a final well-assured triumph. The struggling soul is

brought purified at last into the presence of the Divine

Glory. How does it start? With the agonised cry of him

who reads the writing on the parchment roll, "Flee from

the wrath to come!" It advances through all the struggles

of the conscience-tortured Puritans. Its voice reaches a

pitch of shrieking intensity, but except to such as are under

the same sectarian influence, its language is either devoid

of spiritual meaning, or must be translated into a different

spiritual speech. To most it is only a spiritual dialect, and

its author the speaker of an unknown tongue.

But the true “accent of high seriousness" springs not

alone from firmness of grasp, or tense seizure of any idea.

That alone will furnish the keenness of the fanatic, but

the greatness of the seer can only be attained by him who

combines strength of grasp with largeness of vision. Peter

the Hermit was not greater than Shakespeare, though the

one rode the foaming crest of the European wave that

dashed and broke round the Holy Sepulchre, and the other

ヘブライ人とピューリタンよ。ヘブライ人、ピューリタンよ、人生を美しく、幸福にしようとするその行き過ぎたあこがれは、天の炎の祭壇の下に葬り去られた。そのため、このような弊害が発生するのです。しかし、いったん間違いが認められ、争いが終結すると、恵みは勝利を収めようと舞い上がる。生粋の老ピュリタンが、まさに生ける神の御前で感動した。涙と恐怖の中で、彼は自分自身と精神の戦いを戦い抜いた。そして彼は最後に、その悲惨な外見にもかかわらず、心を輝かせ、勝利の歓喜の祈りを口にして、永遠の光の中に出てきたのである。このような戦いや征服には、想像力に富んだ壮大さと崇高さで批評を凌駕するものがある。私たちが『巡礼の旅』で遭遇するのは、この種の熱情である。そこには、理想に忠実な魂が、度重なる挫折と、しばしば妨げられる努力の末に、最終的に確実な勝利を得るまでの苦難の道のりが描かれているのである。苦闘する魂は、最後に神の栄光の前へと浄化されるのです。それはどのように始まるのでしょうか。羊皮紙に書かれた文字を読む者の苦悩に満ちた叫び、「来るべき怒りから逃れよ!」。良心に縛られたピューリタンのあらゆる葛藤を経て、それは進む。その声は悲鳴のような激しさに達するが、同じ宗派の影響下にある者を除いては、その言葉は霊的な意味を持たないか、別の霊的な言葉に翻訳されなければならないのである。ほとんどの人にとって、それは精神的な方言に過ぎず、その著者は未知の言語の話者である。しかし、真の「高い真剣さのアクセント」は、あらゆる考えをしっかりと把握すること、あるいは緊張してつかむことからだけ生まれるのではない。それだけで狂信者の鋭さは得られるが、先見者の偉大さは、把握の強さと視野の広さを兼ね備えた者でなければ到達できないのである。

The Jewish Quarterly Review.

Peter

the Hermit was not greater than Shakespeare, though the

one rode the foaming crest of the European wave that

dashed and broke round the Holy Sepulchre, and the other

lived through the scepticism of Hamlet; nor was there any

Puritan preacher whose earnestness could hold rank with

Jeremy Taylor's, though Taylor vindicated the authority of

That capability and God-like reason

Which was not given to fust in us unused.

The Puritans attained to this earnestness simply because

they had that view of life which their creed taught them,

and regarding life as they did, with a partial and imper-

fect vision, their earnestness could only develop into that

which it was a species of monomania. It appears only as

a fervour of concentration, each one's eye fixed on his own

soul, until, like the fatuous Fakir, he believes that he has

solved the infinite by continuous gazing on his own navel.

It was not because the Puritan was too earnest for the

trivialities of verse that he was incapable of artistic

utterance; he had shrouded his earnestness in the gloom of

his creed. He had built out the softening light of our

every-day sun, and sat waiting for the unearthly splendour

and unfructifying glare of an unknown infinite. He had

cut off the springs from which poetry is nourished, and

those moments of supreme emotion which call for the

impassioned utterance of the poet, found with him their

most natural expression in the primitive mono-syllabic

interjections. He was smitten dumb by his creed. There

was both a want and a superfluity in this religion-a lack

of warmth and sweetness, an indifference or an insensibility

to loveliness, an absorption in creed, and an idolatry of

dogma, an agony of conscience robbed of its fruits by a

torturing of reason, and issuing only in a distorted vision

and a mutilated being.

JOHN G. Dow.

NOTE ON MILTON.-Since Carlyle edited the Letters and Speeches

of Oliver Cromwell, English opinion on this period has been prone to

fall into the latter of two pitfalls which invariably waylay the

¹ Cromwell remarks, in one of his letters upon the Scotch worshipping

in Edinburgh, "after their usual fashion of groans."

ユダヤ人季刊誌 仙人ピーターはシェイクスピアよりも偉大ではなかったが、一方は聖墳墓の周囲に押し寄せて砕けたヨーロッパの波の泡立つ頂に乗り、他方はハムレットの懐疑の中を生きた。

また、ピューリタンの説教者の中には、ジェレミー・テイラーに匹敵するほどの真剣さを持つ者もいなかったが、テイラーは、私たちの中でまだ使われていない、その能力と神のような理性の権威を擁護した。ピューリタンがこの切実さに到達したのは、単に彼らの信条が教えてくれた人生観を持っていたからであり、彼らのように部分的で不完全な視野で人生を考えると、その切実さは一種のモノマニアにしか発展しなかったのである。それは集中の熱狂としてのみ現れ、各自の目は自分の魂に向けられ、ついには、愚かなファキルのように、自分のへそを見つめ続けることによって無限を解いたと信じるに至る。ピューリタンが詩の些細なことに真剣すぎたから、芸術的な表現ができなかったのではない。彼は、私たちの日常的な太陽の柔らかな光を排除し、未知の無限の輝きと破壊的なまぶしさを待ち望んでいたのです。彼は、詩が育まれる泉を断ち切り、詩人の熱烈な発言を必要とする至高の感情の瞬間は、彼にとっては原始的な単音節の間投詞に最も自然な表現として見いだされた。彼は自分の信条に打ちのめされたのだ。この宗教には欠乏と過剰があった。温もりと甘さの欠如、愛らしさへの無関心や鈍感、信条への吸収、教義の偶像崇拝、理性の拷問によって果実を奪われ、歪んだ視覚と切断された存在にのみ発する良心の苦悩があったのだ。JOHN G.ダウ

ミルトンについてのメモ。

-そのため、このような「憂慮すべき事態」が発生したのである¹。

★

ハイネ選集 14 告白 回想

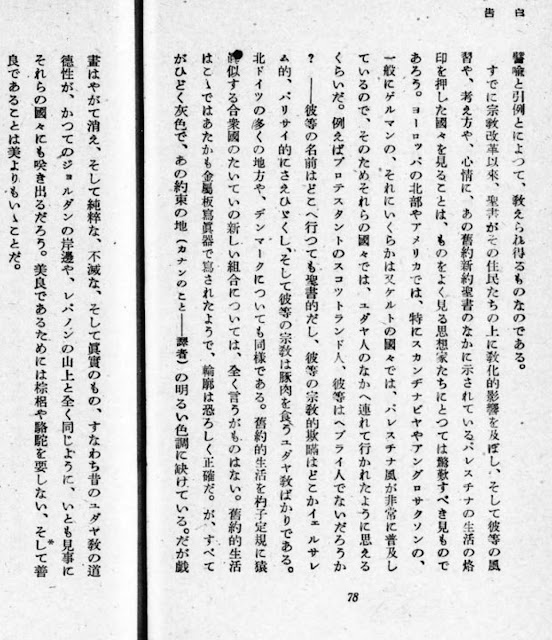

78頁(49コマ)

譬喩と引例とによつて、教えられ得るものなのである。

すでに宗教改革以来、聖書がその住民たちの上に教化的影響を及ぼし、そして彼等の風

習や、考え方や、心情に、あの約新約聖書のなかに示されているパレスチナの生活の

印を押した國々を見ることは、ものをよく見る思想家たちにとつては驚歎すべき見もので

あろう。ヨーロッパの北部やアメリカでは、特にスカンジナビヤやアングロサクソンの

一般にゲルマンの、それにいくらかは又ケルトの国々では、パレスチナ風が非常に普及し

ているので、そのためそれらの国々では、ユダヤ人のなかへ連れて行かれたように思える

くらいだ。例えばプロテスタントのスコットランド人、彼等はヘブライ人でないだろうか

? ~~彼等の名前はどこへ行つても聖書的だし、彼等の宗教的欺瞞はどこかイェルサレ

ム的、パリサイ的にさえひゞくし、そして彼等の宗教は豚肉を食うユダヤ教ばかりである。

北ドイツの多くの地方や、デンマークについても同様である。舊約的生活を杓子定規に猿

真似する合衆國のたいていの新しい組合については、全く言うがものはない。 舊約的生活

はこゝではあたかも金屬板寫眞器で寫されたようで、輪廓は恐ろしく正確だ。が、すべて

がひどく灰色で、あの約束の地 (カナンのこと者)の明るい色調に缺けている。だが戯

畫はやがて消え、そして純粋な、不滅な、そして眞實のもの、すなわち昔のユダヤ教の道

徳性が、かつてのジョルダンの岸邊や、レバノンの山上と全く同じように、いとも見事に

それらの国々にも咲き出るだろう。美良であるためには棕梠や駱駝を要しない、そして善

良であることは美よりもいいことだ。

78

https://de.wikisource.org/wiki/Geständnisse

Es ist für den beschaulichen Denker ein wunderbares Schauspiel, wenn er die Länder betrachtet, wo die Bibel schon seit der Reformation ihren bildenden Einfluß ausgeübt auf die Bewohner, und ihnen in Sitte, Denkungsart und Gemüthlichkeit jenen Stempel des palästinischen Lebens aufgeprägt hat, das in dem alten wie in dem neuen Testamente sich bekundet. Im Norden von Europa und Amerika, namentlich in den scandinavischen und anglosächsischen, überhaupt in germanischen und einigermaßen auch in celtischen Landen, hat sich das Palästinathum so geltend gemacht, daß man sich dort unter Juden versetzt zu sehen glaubt. Z. B. die protestantischen Schotten, sind sie nicht Hebräer, deren Namen überall biblisch, deren Cant sogar [90] etwas jerusalemitisch-pharisäisch klingt, und deren Religion nur ein Judenthum ist, welches Schweinefleisch frißt? So ist es auch mit manchen Provinzen Norddeutschlands und mit Dänemark; ich will gar nicht reden von den meisten neuen Gemeinden der vereinigten Staaten, wo man das alttestamentarische Leben pedantisch nachäfft. Letzteres erscheint hier wie daguerreotypirt, die Conturen sind ängstlich richtig, doch alles ist grau in grau, und es fehlt der sonnige Farbenschmelz des gelobten Landes. Aber die Caricatur wird einst schwinden, das Echte, Unvergängliche und Wahre, nemlich die Sittlichkeit des alten Judenthums, wird in jenen Ländern ebenso gotterfreulich blühen, wie einst am Jordan und auf den Höhen des Libanons. Man hat keine Palme und Kameele nöthig, um gut zu sein, und Gutsein ist besser denn Schönheit.

宗教改革以来、聖書が住民に形成的な影響を及ぼし、習慣や考え方、性格において、旧約聖書や新約聖書に現れているパレスチナの生活の刻印を彼らに印象づけた国々を熟考することは、思索家にとって驚異的な光景である。ヨーロッパとアメリカの北部、特にスカンディナヴィアとアングロサクソンの国々、そして一般的にゲルマンとある程度ケルトの土地では、パレスチナ主義が浸透しており、人々は自分たちがユダヤ人の一員であると信じているのである。例えば、プロテスタントのスコットランド人はヘブライ人ではなく、その名前はいたるところに聖書的であり、そのカントはどこかエルサレム・パリサイ的な響きさえあり、その宗教は豚肉を食べるユダヤ教でしかない。北ドイツのいくつかの州やデンマークもそうである。アメリカの新会堂のほとんどは、旧約聖書の生活を衒(てら)ったものである。後者は、ここではまるでダゲレオタイプのように見える。輪郭は恐ろしく正しいが、すべてがグレーの中のグレーであり、約束の地の太陽のような色彩の融解が欠けている。しかし、その戯画はいつか色あせ、本物の、不滅の、真の、すなわち古代ユダヤ教の道徳は、かつてヨルダン川やレバノンの高台にあったのと同じように、それらの土地で神々しく花開くことだろう。人はヤシの木やカメオを必要としないし、美しさより良さが勝る。

deepl

ハイネ『流刑の神々』

柳田にとって、民俗学は民族学あるいは歴史学と切り離せない。それは柳田だけの特異な考えではない。それらはもともと切り離せないのだ。だが、そのことを柳田が悟ったのは、彼が確立された民俗学を知る前に、ハイネの『流刑の神々』を読んでいたからである。

ヨーロッパでは、民俗学的な関心は、近代化あるいは資本主義化による急激な社会変化の下に消えゆく伝統文化へのロマン主義的な憧憬や民族意識の高まりの中で生まれた。特にドイツでは、民俗学はフォルクスクンデ(Volkskunde)と呼ばれ、フォルク(ドイツ民族/ドイツ国民)に共通する精神の発見という民族主義的な色彩が濃厚であった。その中で、ユダヤ系のハイネはまったく違っていた。彼はドイツ的な意味で民俗学的ではなかった。柳田の民俗学はむしろ、そこから来たのである。

ハイネによれば、ヨーロッパの森の中にいる妖怪は、キリスト教が到来する前に信仰されていた神々であった。しかし、このように神々が頽落したことは、たんなる宗教的現象ではなかった。実際、抑圧されたのは神々だけではない。何よりも先ず、人間なのだ。妖怪にされたのは、神々よりも人間であった。たとえば、ミシュレが『魔女』で書いたように、魔女ないし魔女に従う者として処刑されたのは、何らかのかたちで固有信仰を保持した人々であった。彼らは「山」ではないが、「森」の中に逃げたのである。

ヨーロッパでキリスト教の中の異端として抑圧された者は、実は、固有信仰と関係している。たとえば、カタリ派は、各人に神性があると考え、聖職者の特権を否定し、男女の差を否定した。このような宗教が社会運動と結びつくのは、当然である。したがって、それらは跡形もないほどに殲滅された。要するに、もしヨーロッパで民俗学がキリスト教以前の固有信仰を探るという試みだというならば、先ず、固有信仰を抱いた人々を大量に殺戮してきたという事実を承認すること、そして、その罪をあがなうという意識なしにはありえないはずである。

7 『遠野物語』「序」における柳田の唐突で激越な文句は、『共産党宣言』でマルクスが書いた言葉を想起させる。《一つの妖怪がヨーロッパをさまよっている 共産主義の妖怪が。旧ヨーロッパのあらゆる権力が、この妖怪を退治するために神聖な同盟を結んでいる》。実際、柳田はそれを意識していた可能性がある。日本で幸徳秋水らによる翻訳が出たのが一九〇四年であり、『遠野物語』が刊行されたのは大逆事件の年(一九一〇年)である。これらがたんなる符合であるとしても、少なくとも、柳田が「山人」と社会主義を結びつけていたことは、椎葉村について書いたものから見て明瞭である。柳田は、妖怪についての考えを、ハイネの『流刑の神々』から学んだといっている。つまり、ヨーロッパでは、キリスト教が入ってきたために追われた従来の神々が妖怪になったという。だが、ハイネについてよく知っていた柳田は、ハイネとマルクスの関係についても知っていたはずである。ちなみに、マルクス(一八一八 一八八三)はハイネ(一七九七 一八五六)と一八四三年から二年ほど、亡命先のパリで親しくつきあった。ハイネが『流刑の神々』(一八五三年刊)を構想したのは、この時期である。その後、一八四八年にマルクスはエンゲルスとともに『共産党宣言』を刊行した。(戻る)

世界史の実験

…柳田の見方では、妖怪とは、かつて神的な存在であったのに、仏教のような宗教が到来したために追われて零落した存在である。 柳田はそのような考えを、ハイネの『流刑の神々』から学んだといっている。《我々が青年時代の愛読書ハインリッヒ・ハイネの『諸神流竄記』などは、今からもう百年以上も前の著述であったが、夙にその中には今日大いに発達すべかりし学問の芽生を見せている》(「青年と学問」『柳田國男全集27』ちくま文庫)。ハイネの考えでは、ヨーロッパのゲルマン世界にキリスト教が入ってきたために、森に遁れた従来の神々が妖怪になった。柳田はそれを日本に応用して、『一つ目小僧』を書いた。つまり、「一つ目小僧」などの妖怪は、仏教に追われて隠れた古来の神々だというのである。

柳田は各地で山人を探索しようとしたが、見出したのは、天狗や妖怪のような伝承だけであった。ゆえに、それらは村人の「共同幻想」として片づけられた。しかし、柳田はそこにこそ、山人、あるいは固有信仰を見ようとしたのである。

山人を追求する過程で、彼は「山の人生」、すなわち、山地に生きる民の生態について、より詳細な知識を得た。例えば、『山の人生』では、マタギやサンカ、焼畑農民、その他の漂泊民について書かれている。むろん、彼らは山人ではない。したがって、柳田は彼らを、山人と区別して山民と呼んだ。なお、音声上紛らわしいので、以後、山民を山地民と呼ぶことにする。

私の考えでは、山人は原遊動民であり、山地民はいちど平地に定住した後に遊動民となった人たちである。山人と山地民の違いは、彼らの平地民に対する関係において明瞭になる。山地民はかつて平地に定住したことがあるだけでなく、また、その後も何らかのかたちで平地と関係する。そして、彼らの平地民に対する態度はアンビヴァレント(両価的)である。すなわち、敵対性と同時に依存性、軽蔑と羨望が混在する。

一方、山人は平地民によって、しばしば天狗や仙人として表象される。それは畏怖すべきものではあるが、敵視されるようなものではない。彼らは平地民に対して、特に善意がないとしても、悪意もない。要するに、山人は自足的であり、平地民に対して根本的に無関心なのだ。ゆえに、山人に出会うことは至難である。

柳田はまた、山人を探る手がかりを、日本の植民地統治下にあった台湾の原住民に求めた。彼らはもともと中国・東南アジアの山岳地帯から移動してきて、一度平地に定住した人たちである。彼らが大陸から侵入してきた漢族に追われて山に遁れたのは、一六世紀である。したがって、柳田はついに山人の存在を確認できなかったが、山地民の中に、その痕跡を見出した。 例えば、彼が農商務省の役人として調査のために訪れた宮崎県椎葉村で見た焼畑・狩猟民がそうだ。彼らはすでに農業技術をもっている。それは、彼らがかつて平地にいたことを証すものである。彼らはたえず平地民と交易している。このように、山地民は、平地民と深い関係をもつ点で、原遊動民である山人とは違っている。だが、山地民も遊動性をもっており、そのことが、平地の定住民にないような社会的特質を与えている。

椎葉村で柳田が驚いたのは、《彼等の土地に対する思想が、平地に於ける我々の思想と異って居る》ことである。柳田にとって貴重だったのは、彼らの中に残っている「思想」である。柳田は農政学者として協同組合について理論的に考えてきたが、ここに、「協同自助」の実践を見出した。それは「ユートピヤ」の実現であり、「一の奇蹟」であった。「富の均分というが如き社会主義の理想」が実現されていたからだからだ(第一部Ⅱ-ii-3参照)。

彼らの場合、共同所有と生産における「協同自助」は、焼畑と狩猟に従事するということ、つまり遊動的な生活形態から来るものである。そこに、遊動的な山人の名残りが濃厚にあるといえる。柳田に感銘を与えたのは、そのことである。彼が「山人」について書き始めたのは、椎葉村を訪れたあとである。したがって、彼が「山人」に関心を抱くようになったのは、妖怪や天狗のような怪異譚のためではない。柳田が驚いたのは、農民の協同組合を要とする彼の農政理論において目指していたものが、現にそこにあったからだ。 それから間もなく執筆した『遠野物語』の序文に、柳田はこう記した。《国内の山村にして遠野よりさらに物深き所にはまた無数の山神山人の伝説あるべし。願わくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ》。この激越な序文は、椎葉村での認識から来ている。したがって、これは、当時ブームとなった妖怪、すなわち、お化けの類によって平地民を戦慄させることではありえない。妖怪といっても、それは、マルクスが『共産党宣言』の冒頭で書いたような妖怪である。「一つの妖怪がヨーロッパをさまよっている──共産主義の妖怪が。旧ヨーロッパのあらゆる権力が、この妖怪を退治するために神聖な同盟を結んでいる」。

ちなみに、つぎのような事実がある。マルクス(一八一八─一八八三)はハイネ(一七九七─一八五六)と一八四三年から二年ほど、亡命先のパリで親しくつきあった。ハイネが『流刑の神々』(一八五三年)を構想したのは、この時期である。また、一八四八年にマルクスはエンゲルスとともに『共産党宣言』を刊行した。その意味では、二つの異なる「妖怪」は同じ源泉をもつといってもよい。

《重金主義は本質的にカソリック的であり、信用主義は本質的にプロテスタント的で

ある。……しかし、プロテスタント教がカソリック教の基礎から解放されていないよう

に、信用主義も重金主義の基礎からは解放されていない。》

(『資本論』3:5:35、チカコー244頁2:3:④から孫引き。271頁3:1:④も参照。)

しかし重金主義がカトリックだとしたら、信用主義はユダヤ教、旧約に対応する。

ゾンバルトは『ユダヤ人と経済生活』で無記名証券の起源が紀元前のユダヤ人にあると

「トビト書」を根拠に書いている。新教はユダヤ教への回帰である。

《…わたしは慧眼なハインリッヒ・ハイネが、ピューリタニズムとユダヤ教との間の

親近性をかなり以前に洞察していたことを想起したいと思う。 「プロテスタントの

スコットランド人は」と彼は『告白』のなかでたずねる。「ユダヤ人ではないのか?

彼らの名前は、いたるところで聖書からとられているし、その上信心深そうな言葉は、

どこかエルサレム的パリサイ人的だし、宗教もブタ肉を食べてもよいというだけの

ユダヤ教ではなかろうか?」

ピューリタニズムはユダヤ教である。 》

(ゾンバルト#11:383頁)

信用主義は幽霊とは違う。むしろマクベスにおける魔女のようなものだ。

《『マクベス』だと、二人で魔女の予言を聞く。バンクォーとマクベスが二人で聞く。》

(柄谷行人「文学の〈外部〉」『柄谷行人対話篇2』より)

https://i.imgur.com/Nrevaz7.jpg

ちなみにトビト書では天使が活躍する。

https://i.imgur.com/9jxkADv.jpg

ジンメル、クナップ、インガム、F・マーティンが示したように金属主義は信用主義に

内包される。「危機」においては金属主義ではなく信用主義の方こそ、国家の姿を

借りて抑圧されたものとして回帰する。

(ヴェーバーはクナップを評価しつつもその国家主義を批判し、さらに『宗教社会学』

でゾンバルトを批判したが、無意識裏にドイツ的人格主義を前提にしていた。)

《定理七三 理性に導かれる人間は、自己自身にのみ服従する孤独においてよりも、共同

の決定に従って生活する国家においていっそう自由である。》

(.スピノザ『エチカ』4:73より)

松岡正剛の千夜千冊

ハイネはどう見てもニーチェを先行していた世界分析者であったが、なぜハイネがそこまで到達できたのかがぼくにはわかっていない。おそらくはヘーゲルを終生の師と仰いでいたことと関係があるのだろう。

ハイネはイプセンやトーマス・マンをもぞんぶんに先取りしていたはずだが、そのようにハイネが多様な文章力を発揮できた理由も見えていない。ハイネの思索と行動はマルクスの思想とかなり重なるものをもっていたはずだが、そのようなハイネをハイネ自身が脱出していったのだ。なぜそうなったか、ぼくにはまだ説明ができない。

憶えば、生田春月だか片山敏彦だかが訳したハイネ詩集をもって雨の甲州路を一人で旅をしていた高校時代が懐かしい。あのころはハイネもバイロンもヘルダーリンも、キーツやランボオやシャルル・クロスやコクトーさえもが一緒くたに読めた。それでべつだん、何も蹉跌はなかった。いい加減といえばいいかげん、その加減がなんとでも拡張重畳濃縮をおこせるといえば、それこそが青春の加減乗除だった。

やがて『歌の本』でデュッセルドルフのハイネがハンブルクのアマーリエに捧げる愛の詩の意味を知ったときは、ぼくは自分が恋をしていたのは従妹のMSだったことに気がついて、その詩を暗唱しようとしたものだ。アマーリエはハイネの従妹であり、ぼくに最初に恋心を告げたのも従妹だった。しかしMSのガス自殺とともに、ぼくの「若き悩み」は変質していった。

詩人の素性や思想や唐突な行動を知ることは、そんなことを知らないときより悩ましい問題をもたらすものであるが、ハイネのばあいはとくにそうだった。青春とともに盂蘭盆の精霊流しのごとく送り出してしまったつもりの詩人が、ぼくの思想にもどこかで関係しそうな問題をかかえていたということを知るのは、なんとも辛い。辛いというより、困ったことだ。こうして、ハイネが恋愛詩人であったのはぼくの学生時代までで終わってしまっていた。

ハイネの謎はいろいろある。いちばん厄介なのはユダヤ人としての血の問題である。こんなことはぼくには推測しようのないことなのだが、その後、ハイネがユダヤ人問題に悩んでいたことを知った。

厄介ではないが、ぼくがもっと知りたい問題としては、ハイネにおける革命の問題がある。ハイネには「おそらくすべての革命家のうちで最も断乎たる革命家である私」という有名な自己規定があるのだが、なぜハイネにそんな自信が湧いていたかということが謎だった。一八三〇年のパリ七月革命に魂を震わせたハイネはそのあとすぐに激動と混乱のパリに移り住んで、心のなかでは祖国ドイツにおける革命を確信していたはずなのである。その時点ではマルクスとほぼ同じ判断をもっていた。しかしハイネは「革命」も「政治」も振り切った。

それゆえ、そのマルクスとの関係についても謎が多い。一八四三年にハイネがパリでマルクスに会って以来、二人のあいだには互いに崇敬の念が交感されている。マルクスは若くしてハイネの詩魂に感嘆し、共感していた。ハイネの『貧しき織工』の詩がマルクスに与えた影響も、多くの研究者がいまだに追っている。二人はともに、ビーダーマイヤーに酔っていた「惨めな祖国ドイツ」を変えようとした。そのことはマルクスの『ドイツ・イデオロギー』にもハイネの『ドイツ冬物語』にも痕跡を認めることが可能だ。ところが、二人は重なっていかなかった。

ハイネはマルクスとは決定的なちがいをもっていたのだろう。世代のちがいだけではない。ハイネは革命理論をつくるよりも、革命詩人だけをつくりたかったようなところがあったのだ。

まだ、ある。なぜハイネは北海の孤島ヘルゴラントに住み移ったのだろうか。あれはやはり「祖国脱出」だったのだろうか。

それからハイネがゲーテを自分とは異質な人と見ただけでなく、互いに反発する者ととらえたことも気になる。ハイネが七五歳の老ゲーテに会ったのは瑞々しい二六歳のときである。しかしそれ以来というもの、あれほど熱烈だったゲーテ信奉が氷が溶けるように消えている。消えたばかりかゲーテに対する反発も芽生えていた。

このことに関連するが、ハイネがノヴァーリスよりもホフマンを評価していた理由もわかるようで、わからない。ハイネの言葉によれば、ノヴァーリスは「その観念の産物とともにたえず青い空中に漂っている」が、ホフマンは「奇態な化け物たちと一緒ではあってもたえずこの世の現実にしがみついている」からだという言い分だ。ハイネらしい見方ではあるが、けれどもぼくにはどう見ても、ハイネがその胸中からロマン主義を捨てたとは思えない。

ハイネは最後にコミュニズムの未来になにがしかの可能性を託すのだが、そのときロマン主義の真の復活も同時に望んだはずなのだ。このことは一八五四年の『ルテーツィア』の序文にあらわれている。

こんなぐあいで、ぼくにはハイネを掴みきれないところがいっぱいある。『歌の本』が「ローレライ」などによって語られてよかった日々は、もはやぼくにはなくなってしまったのだ。

代わって謎多き男としてのハインリッヒ・ハイネが立ちはだかっている。そのハイネは多様なヨーロッパ近代人の原型としてのハイネなのである。けれども立ちはだかっているだけで、謎はいっこうに溶け出さない。溶け出さないのに目が外せない。とくにユダヤ人としてのハイネの問題など、ほとんどアプローチが止まったままなのに、その止まりかげんにおいてハイネに眼が留まってしまうのだ。それでも『歌の本』のなかの「帰郷」はいまでもぼくの〝歌の本〟になっているし、『ロマンツェーロ』などはときにノヴァーリスやゲーテを超える作品に見えるときがある。つまりぼくにおけるハイネはあまりにも矛盾しすぎてしまった魂なのである。

いったい、なぜこのようになってしまったのか。これはハイネがそもそももっているものがぼくに付着しただけなのか、それともヨーロッパの文明進化がハイネにもたらした根本矛盾なのか、あるいはドイツ人の独特の観念の歴史が結実したものなのか、そこもわからないという体たらくだ。わずかにそのようになった理由を感じる符牒がないわけでもない。それは、近代日本の詩人や作家たちがハイネをどう読んできたかということに関係している。

ハイネの謎をぼくが考えるようになったのは、明治や大正の日本人の知のかなり大切な棚にハイネがいるような気がしたからだ。それ以来というもの少しずつではあるが、ハイネの生き方とハイネの捉えられ方の関係が気になってきた。

いろいろ覗いていて驚いたのだが、明治大正期にハイネを訳したり論じたりした者たちの数はものすごく多い。森鴎外・尾上柴舟・上田敏・生田春月は訳し、田岡嶺雲・高山樗牛・石川啄木・生田長江・橋本青雨・佐藤春夫・萩原朔太郎らはハイネに突入していった。が、そのくらいのことならまだしも秀れた海外詩人の紹介ということですむ。しかしよくよく見てみると、これらのハイネ感染の気運とでもいうものは、どこかでハイネによって日本人が日本人であろうとしていくための借用証のようなところが感じられるのだ。

おそらく萩原朔太郎の「ハイネの嘆き」を読んだのがいけなかったのであろう。朔太郎が「嘆き」と呼んだのは、『歌の本』の序文にある「かつて美しい花火遊びで人々をよろこばせた火はなぜ突然に由々しい火災のためにつかわれざるをえなかったのか」という嘆きである。朔太郎はそれを啄木の詩魂にむすびつけ、はっきりそう指摘したわけではないのだが、啄木における師の与謝野鉄幹を〝ハイネにおけるシュレーゲル教授〟に見立て、明星派をロマン派に見立てた。のみならず啄木が社会主義に傾倒していった気持ちとハイネのコミュニズムへの傾倒を朔太郎流に比較した。さらには、かつての日本の詩人で「唯一のヒューマニストは啄木だけだった」と言って、暗にハイネにおけるヒューマニズムを持ち上げた。

こういう朔太郎の論法はちょっと困るのである。啄木論でもないし、といってハイネ論でもない。それなのに、単独な批評よりずっと啄木とハイネを重ねる力をもっている(啄木がハイネを愛読していたことは、友人の金田一京助が『歌の本』を送ったことでもはっきりしている)。それでも、まあ、これは朔太郎得意の詩情の論理というものだから、まだ矛盾してくるわけではない。借用証としての罪も少ない。

高山樗牛が書いた「南洲とハイネ」(『樗牛全集』博文館)はどうか。これはなんと西郷隆盛とハイネの比較であって、そうとうに無理がある。しかも樗牛は、この文章を西郷隆盛の銅像建立に反対するために書いた。ということはハイネは国民精神に反する詩人として象徴されたのである。ここに日本人とハイネのツイストした関係があらわれる。やや複雑な事情になるが、樗牛は西郷やハイネを批判したのではない。西郷の持ち上げ方に文句をつけ、それと同様なことがハイネの持ち上げ方にあるというふうに言いたかったのである。

ハイネの著作物は神聖同盟の宰相メッテルニヒによって弾圧され、ビスマルクによって発禁にされた歴史をもっている。

神聖同盟はロシア皇帝アレクサンドル一世の提唱でロシア、オーストリア、プロイセンのあいだで結ばれた君主間の盟約で、一八一五年秋に結成された。これをオーストリアのメッテルニヒが利用して、ヨーロッパ諸国の自由主義やナショナリズムの擡頭を抑えようとした。そこでハイネの著作物が弾圧されたのだが、ところが二人ともがハイネの愛読者でもあった。それでもメッテルニヒやビスマルクは、ハイネがもたらす「まちがった熱狂」を国民に知らせたくなかったのである。

これはひどく歪んだ精神である。歪んだ精神なのだが、裏側から見ると「ハイネという社会性」をストレートに見ているという面もある。同様に、樗牛は西郷を西郷として議論しきれずに西郷の銅像に反対することで、西郷を擁護しようとした。それをこともあろうにハイネを借用して議論しようとしてみせた。これも歪んだ見方である。こんなことでは西郷もハイネも見えてはこない。

ともかくも、ハイネに対する見方には、なぜか必ずこういう歪みがああだ、こうだとつきまとうのだ。そして、その歪んだ見方は近代の日本人にはまさにそのまま覆いかぶさったのだ。

佐藤春夫だってハイネに入れあげた。柳田國男がハイネを読んで国民的な感情をゆさぶられたこともよく知られている。たしか橋川文三が最初に指摘したことだった。こういうことを言い出すとキリがないのだが、近代の日本人が感じたハイネの呪縛から、ぼくを含めて多くが逃れえていないようなのである。柳田にとって藤村とハイネと自分と椎葉村と遠野は同じものだったのだ。

ここには革命と愛と祖国愛をめぐる最も濃厚な矛盾が蟠りすぎている。その濃厚な矛盾こそ、おそらくは日本の左翼知識人のなかに横溢する〝もう一人のマルクス〟なのである。

クリスティアン・ヨハン・ハインリッヒ・ハイネは、一七九七年十二月にデュッセルドルフのユダヤ人の家に長男として生まれている。

私学校リンテルゾーンに入るのだが、一八〇四年にナポレオン法典がドイツにも及んだせいでユダヤ人でもキリスト教の学校に入れるようになったので、リンテルゾーンと併行してフランシスコ会の学校にも通った。一八一〇年にデュッセルドルフのギムナジウムに行くようになってからは、絵画や音楽やダンスやフランス語の個人レッスンを受けていた。

ところがここでギムナジウムを中退して、進んでファーレンカンプ商業学校に通い、十八歳でフランクフルトの銀行家のところで見習いをし、三年後には叔父の援助でハリー・ハイネ商会なるものを起業してしまう。商会はさすがに一年で挫折するけれど、ハンブルクで見初めた叔父の娘アマーリエに心を奪われた。まあ、こういうことは必ずおこることで、この失恋がハイネに抒情詩を書かせることになったのも、とくに謎ではない。それよりも変なのは商人に挫折してから、今度はいまさらながら大学に通うようになったことである。ボン大学だ。

一応は法律を専攻するのだが、ヴィルヘルム・シュレーゲルの授業を受けて感染した。ペトラルカについての講義だった。これはもちろんシュレーゲルがすばらしかったのだ。当時のドイツ人はたいていシュレーゲル兄弟のどちらかに攫われたはずである。朔太郎らの日本人ならなおさらだ。しかしハイネは「骨」を求めていた。一年足らずでボン大学を辞めると、次はゲッティンゲン大学へ行き、さらにはベルリン大学の門をくぐった。そのあいだに論文『ロマン派』や(シュレーゲルの影響だ)、戯曲『アルマンゾル』を書いている。

決定的だったのは、ベルリン大学でヘーゲルの講義に出会ったことだ。論理学、宗教哲学、美学、すべてに心酔した。のちのちまでヘーゲルを終生の師と仰ぐことになる。ここらあたりでハイネの深みのある謎が沈澱していったのではないか。

文筆や詩作はずっと続行した。一八二一年の初の『詩集』、一八二三年の戯曲『ウィリアム・ラドクリフ』、一八二六年の『ハルツ紀行』など、たて続けだ。若かったせいもあるだろう。『ハルツ紀行』など言葉が景色と混合して逬っている。

そのくせ学業や学問にも、友人交流にも、ひどく熱心なのである。ゲッティンゲン大学に入りなおして法学の学士を取得し、ワイマールのゲーテを表敬訪問し、数々の編集者と知りあっては五〇以上の雑誌に寄稿した。途中、ハイリゲンシュタットで洗礼を受けて、プロテスタントに改宗もしている。何かをそのつど見切っているのだろうと思う。次々に、しかも着実に新しいことを体感している。それを育む血潮と知性もあった。ちっともじっとしていない。

長きに及んだ学生期を了えるとハンブルクに移り、ここで『旅の絵』を刊行して、一八二七年にはのちのちベストセラーともロングセラーともなる『歌の本』を出した。ついでミュンヘンでコッタ出版社の「新一般政治年鑑」の編集を引き受けた。ミュンヘンにいるあいだにグリム兄弟と親交を結び、シューマンと仲良くなった。

一八二九年にベルリンへ転居したのをきっかけに、大きくヨーロッパを数年をかけて旅をした。イギリス、オランダ、イタリア、ヘルゴラント島などだ。こうして、最後に終住の地、パリに移るのである。フランス移住はサン・シモンの社会主義に惹かれていることも手伝った。こんな世話焼きでもあったのである。

ハイネは多感で、多くの人脈と交流するが、そのハイネの多感に惹かれた者も多かった。とくに作曲家たちである。ベルリオーズ、ショパン、リスト、ロッシーニ、メンデルスゾーン、ジルヒャー、ワーグナーらが、みんなハイネに惚れた。ロベルトとクララのシューマン夫妻、ジルヒャー、リストは惚れただけでなく『歌の本』の詩にこぞって曲を付けた。《ローレライ》《詩人の恋》《二人の擲弾兵》などの歌曲がこうして生まれた。ハイネの言葉に参ったのだ。

賞賛を惜しまなかったのは音楽家たちだけではない。バルザック、ユゴー、ジョルジュ・サンド、デュマらのフランス・ロマン主義の作家たちも、この異国の詩人に敬意を示した。そして、そこに加わったのが二五歳のカール・マルクスだったのである。一八四三年、パリでマルクスに出会ったハイネは四六歳だ。

マルクスは少年時代からハイネの詩に憧れていた。ハイネは悦んで詩を朗読してみせるのだが、ヨーロッパ社会に変革の嵐が吹きすさぶことを夢想しているということも、熱く語った。やがてシュレージエンの織物工たちが蜂起した印象を詩にした『貧しき織工』(のちの『シュレージエンの織工』)が発表されると、マルクスともどもエンゲルスもこれを激賞した。

ハイネは通りいっぺんの革命詩人ではない。たくさんの襞がある。その襞にはサン・シモンからマルクスまでが、ベルリオーズからバクーニンまでが、バルザックからワーグナーまでが入りこめた。

こういう詩人はヨーロッパにもめずらしい。アルチュール・ランボオはパリ・コミューンの騒然に熱狂はしたけれど、知性と感性が包む革命幻想は描けなかったし、周囲もそれを期待しなかった。

いったいハイネとは何だったのだろうかと思う。こんなことを書いている。「思想は行動になろうとし、言葉は肉体になろうとする」。「多くを所有する者は、なお多くを手に入れる。僅かしか所有しない者は、その僅かなものさえ奪われる」。「私はじっと墓の中に寝て、じっと見張りをしていたい」。

ところで、岩波文庫には『流刑の神々・精霊物語』が入っている。これは見逃せない作品だ。グノーシスの知に富み、ボルヘスの香りをもち、フレイザーの『金枝篇』の趣きがある。すでに文明が殺したか流してしまった神々との交流が描かれているのだが、そうか、ハイネはこの神々を求めて革命を幻視していたのかとも思わせる。

参考¶今日の翻訳レベルでハイネを読むなら井上正蔵訳の『ハイネ全詩集』全5巻(角川書店)がいい。散文は木庭宏編の『ハイネ散文作品集』全4巻(松籟社)がある。伝記や評伝も多いが、井上正蔵の『ハインリッヒ・ハイネ』(岩波新書)を入門書とすると、その次が同じ著者の『ハイネ序説』(未来社)で、そこからユダヤ人問題などに入るにしたがって、木庭宏の『ハイネの見た夢』(NHKブックス)などに入っていくということになろうか。

ハインリヒ・ハイネ

Heinrich Heine

1797-1856

ハインリッヒ・ハイネ表記あり。

Poem/Nonfiction/Etc.

東京専門学校出版部

『ハイネ氏独逸宗教哲学史』

- translator:登張竹風(Tobari Chikufū) Publisher:東京専門学校出版部/名著綱要文学教育科06

- 1901(明治34)

新声社

『ハイネノ詩』

- translator:尾上柴舟(Onoue Saishū) Publisher:新声社

- 附録:ハインリッヒ・ハイネ評伝 1901/11(明治34/11)

渡辺書店

『ハイネノ詩』

- translator:尾上柴舟(Onoue Saishū) Publisher:渡辺書店

- 附録:ハインリッヒ・ハイネの評伝 1905/ 2(明治38/ 2)

洛陽堂

『ハイネ評伝』

- editor/translator:藤浪水處(Fujinami Suisho) Publisher:洛陽堂

- 1916(大正5)

南山堂書店

『ハイネ詩集 -訳註』

- translator:粕谷真洋(Kasuya Mahiro) Publisher:南山堂書店

- 1921(大正10)

- translator:粕谷真洋(Kasuya Mahiro) Publisher:南山堂書店/粕谷独逸語学叢書05

- 1927

『ハルツ紀行』

- translator:内藤匡(Naitō Tadashi) Publisher:南山堂書店

- 1929

八光社

『ハイネ名詩選』

- translator:松山敏(Matsuyama Satoshi) Publisher:八光社/世界名詩叢書01

- 1923(大正12)

聚英閣(Shueikaku)

『ハイネ名詩選集』

- translator:松山敏(Matsuyama Satoshi) Publisher:聚英閣(Shueikaku)/泰西詩人叢書07

- 1923(大正12)

『ハルツの旅 -散文詩集』

- translator:古賀竜視(Tatsumi Koga) Publisher:聚芳閣(Shueikaku)

- 1925/ 5(大正14/ 5)

『ハイネ書簡集』

- editor:ルードウイツヒ・フオン・エムブデン

- translator:蘇武緑郎(Sobu Rokurō) Publisher:聚英閣(Shueikaku)

- 1926(大正15)

早稲田泰文社

『伊太利紀行』

- translator:広崎清郎(Seirou Hirasaki) Publisher:早稲田泰文社

- 1924(大正13)

交蘭社

『ハイネ小曲集』

- translator:生田春月(Ikuta Shungetsu) Publisher:交蘭社

- 1925(大正14)

緑蔭社

『ハイネ小曲集』

- translator:松山敏(Matsuyama Satoshi) Publisher:緑蔭社/緑蔭叢書

- 1926(大正15)

三水社

『ハイネ小曲集』

- translator:松山敏(Matsuyama Satoshi) Publisher:三水社

- 1927

郁文堂書店

『ハイネ珠玉集』

- editor/translator:藤森秀夫(Fujimori Hideo) Publisher:郁文堂書店/郁文堂対訳叢書27

- 1928

春陽堂(Shun-yo-do)

『北海/観想』

- translator:石中象治(Ishinaka Shōji) Publisher:春陽堂(Shun-yo-do)/世界名作文庫

- 1932

- translator:石中象治(Ishinaka Shōji) Publisher:ゆまに書房(Yumani Shobo)/昭和初期世界名作翻訳全集192

- オンデマンド版:2008/ 2

- ISBN978-4-8433-2740-1

- Set:ISBN978-4-8433-2698-5

- 「北海」

- 「観想」

『ハイネ・回想録』

- translator:多田利男(Tada Toshio) Publisher:春陽堂(Shun-yo-do)/世界名作文庫

- 1933

- translator:多田利男(Tada Toshio) Publisher:ゆまに書房(Yumani Shobo)/昭和初期世界名作翻訳全集132

- オンデマンド版:2007/ 2

- ISBN978-4-8433-2256-7

- Set:ISBN978-4-8433-2224-6

『伊太利紀行』

- translator:藤村義介(Fujimura Yoshisuke) Publisher:春陽堂(Shun-yo-do)/世界名作文庫

- 1933

- translator:藤村義介(Fujimura Yoshisuke) Publisher:ゆまに書房(Yumani Shobo)/昭和初期世界名作翻訳全集090

- オンデマンド版:2006/ 2

- ISBN4-8433-1874-4

- Set:ISBN4-8433-1834-5

『ハイネ・浪漫派』 Romantische Schule

- translator:石中象治(Ishinaka Shōji) Publisher:春陽堂(Shun-yo-do)/世界名作文庫

- 1934

- translator:石中象治(Ishinaka Shōji) Publisher:ゆまに書房(Yumani Shobo)/昭和初期世界名作翻訳全集183

- オンデマンド版:2008/ 2

- ISBN978-4-8433-2731-9

- Set:ISBN978-4-8433-2698-5

新潮社(ShinchoSha)

『ハイネ詩集』

- translator:生田春月(Ikuta Shungetsu) Publisher:新潮社(ShinchoSha)

- 1919(大正8)

- translator:生田春月(Ikuta Shungetsu) Publisher:新潮文庫(Shincho bunko)35

- 1933

- translator:生田春月(Ikuta Shungetsu) Publisher:新潮文庫(Shincho bunko)

- 改版:1951/ 2/22

改造社(KaizoSha)

『ドイツ古典哲学の進歩性』 Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland

- translator:栗原佑(Kurihara Tasuku)/高沖陽造(Takaoki Yōzō) Publisher:改造文庫(Kaizo bunko)/第1部081

- 1933

『社会詩集』

- translator:生田春月(Ikuta Shungetsu) Publisher:改造文庫(Kaizo bunko)/第2部216

- 1933

『恋愛詩集』

- translator:生田春月(Ikuta Shungetsu) Publisher:改造文庫(Kaizo bunko)/第2部217

- 1933

『独逸・冬物語』

- translator:小堀甚二(Jinji Kobori) Publisher:改造文庫(Kaizo bunko)/第2部275

- 1937

『ルテツィア 第一部/第二部』

- Two Volumes

- translator:土井義信(Doi Yoshinobu) Publisher:改造文庫(Kaizo bunko)/第2部352,353

- One:1938

- Two:1939

白揚社(HakuyoSha)

『弔鐘は沈黙する -ハイネ詩集』

- translator:森山啓(Moriyama Kei) Publisher:白揚社(HakuyoSha)

- 1933

- 『ハイネ詩集』translator:森山啓(Moriyama Kei) Publisher:白揚社(HakuyoSha)

- 1934

- 『ハイネ詩集 -社会諷刺』translator:森山啓(Moriyama Kei) Publisher:白揚社(HakuyoSha)

- 1948

岩波書店(Iwanami Shoten)

『ハルツ紀行』

- translator:内藤匡(Naitō Tadashi) Publisher:岩波文庫(Iwanami bunko)

- 1934

『冬物語 -ドイツ』

- translator:井汲越次(Ikumi Etsuji) Publisher:岩波文庫(Iwanami bunko)

- 1938/ 4/ 5

『歌の本』

- Two Volumes

- translator:井上正蔵(Inoue Shōzō) Publisher:岩波文庫(Iwanami bunko)

- One:「若き悩み、抒情插曲」 1950

- Two:「帰郷、ハルツの旅より、北海」 1951

- Two Volumes

- translator:井上正蔵(Inoue Shōzō) Publisher:岩波文庫(Iwanami bunko)

- 改訳版:1973

『ハイネ新詩集』

- translator:番匠谷英一(Banshohya Eiichi) Publisher:岩波文庫(Iwanami bunko)

- 1950/ 6/ 1

『ロマンツェーロー』

- Two Volumes

- translator:井汲越次(Ikumi Etsuji) Publisher:岩波文庫(Iwanami bunko)

- 1951/ 5

- One:「第1巻 史伝」 1951/ 5 ISBN4-00-324188-6

- Two:「第2巻 悲歌/第3巻 ヘブライ調」 1951/ 7 ISBN4-00-324189-4

『ドイツ古典哲学の本質』

- translator:伊東勉(Itō Tsutomu) Publisher:岩波文庫(Iwanami bunko)

- 1951

- translator:伊東勉(Itō Tsutomu) Publisher:岩波文庫(Iwanami bunko)

- 改訳:1973

『アッタ・トロル -夏の夜の夢』

- translator:井上正蔵(Inoue Shōzō) Publisher:岩波文庫(Iwanami bunko)

- 1955

『流刑の神々・精霊物語』

- translator:小沢俊夫(Ozawa Toshio) Publisher:岩波文庫(Iwanami bunko)

- 1980/ 2

金星堂(Kinseido)

『ハイネ青春の書』

- editor:百田宗治(Momota Sōji) Publisher:金星堂(Kinseido)/人生叢書06

- 1936

大学書林

『ハルツの旅』

- translator:菊盛英夫(Kikumori Hideo) Publisher:大学書林/大学書林文庫Nr.110

- 1939

『鑑賞ハイネ名詩選』 Perlen aus Heines Lyrik

- editor/translator:万足卓 Publisher:大学書林/Daigakusyorin Bcherei

- 1993/10

- ISBN4-475-02038-7

日本評論社

『真夏の夜の夢 -アツタ・トロル』

- translator:井汲越次(Ikumi Etsuji) Publisher:日本評論社/世界古典文庫03

- 1947

- 新版:1948

吾妻書房

『抒情插曲』

- translator:関口存男(Sekiguchi Tsugio) Publisher:吾妻書房

- 1947

東西文庫

『ハイネ詩集』

- translator:藤森秀夫(Fujimori Hideo) Publisher:東西文庫

- 1947

第三書房

『ハイネ新詩抄』 Neue Gedichte

- editor/translator:高橋健二(Takahashi Kenji) Publisher:第三書房(Daisan Shobo)

- 1948/11

養徳社

『回想録・観想』

- translator:石中象治(Ishinaka Shōji) Publisher:養徳社/養徳叢書/外国篇1015

- 1948

『若き日の告白』

- translator:石中象治(Ishinaka Shōji) Publisher:養徳社

- 1951

文体社

『ハイネ詩集 -帰郷』

- translator:高橋健二(Takahashi Kenji) Publisher:文体社

- 1948

晃文社

『ドイツ古典哲学の本質』

- translator:伊東勉(Itō Tsutomu) Publisher:晃文社

- 1948

『ハイネ恋愛詩集』

- translator:友成行吉(Tomonari Kohkichi) Publisher:晃文社

- 1948

蒼樹社

『ハイネ詩集』

- translator:高橋健二(Takahashi Kenji) Publisher:蒼樹社/世界詩人叢書03

- 1948

三興出版部

『ハイネ詩抄』

- translator:田中克己(Tanaka Katsumi) Publisher:三興出版部/三興叢書03

- 1948

世界文学社

『ハイネ抒情詩集』

- translator:高安国世(Takayasu Kuniyo) Publisher:世界文学社

- 1948

鎌倉文庫

『ハイネ恋愛詩集』

- translator:生田春月(Ikuta Shungetsu) Publisher:鎌倉文庫/鎌倉選書05

- 1948

アテナ書院

『ドイツの宗教と哲学の歴史』

- translator:高安国世(Takayasu Kuniyo) Publisher:アテナ書院

- 1949

創元社(SogenSha)

『ハイネ詩集』

- translator:井上正蔵(Inoue Shōzō) Publisher:創元社(SogenSha)/創元選書164

- 1950

- translator:井上正蔵(Inoue Shōzō) Publisher:創元社(SogenSha)/創元文庫(Sogen bunko)B-049

- 1952

『死せるマリア』

- translator:小栗孝則(Oguri Takanori) Publisher:創元社(SogenSha)/創元文庫(Sogen bunko)B-040

- 1952

『シニョーラ・フランチェスカ -続死せるマリア』

- translator:小栗孝則(Oguri Takanori) Publisher:創元社(SogenSha)/創元文庫(Sogen bunko)B-055

- 1952

世界社

『ハイネ詩集』

- translator:大木惇夫(Ōki Atsuo) Publisher:世界社

- 1949

白水社(HakusuiSha)

『ハルツ紀行』

- translator:内藤好文(Naitō Kōbun) Publisher:白水社(HakusuiSha)

- 1949

『北海・随想』

- translator:角信雄(Sumi Nobuo) Publisher:白水社(HakusuiSha)

- 1949

解放社

『ハルツ紀行/北海/ル・グランの書』

- translator:舟木重信(Funaki Shigenobu)/中村英雄(Nakamura Hideo) Publisher:解放社

- 1949

思索社

『恋愛詩集』

- translator:川崎芳隆(Kawasaki Yoshitaka) Publisher:思索社/思索選書67

- 1949

『続・恋愛詩集』

- translator:川崎芳隆(Kawasaki Yoshitaka) Publisher:思索社/思索選書68

- 1949

弘文堂

『愛の詩集』

- editor/translator:高安国世(Takayasu Kuniyo) Publisher:弘文堂/アテネ文庫136

- 1950

酣燈社

『ハイネ詩集』

- translator:田中克己(Tanaka Katsumi) Publisher:酣燈社(KantoSha)/詩人全書

- 1950

創藝社(SogeiSha)

『恋愛詩集』

- translator:川崎芳隆(Kawasaki Yoshitaka) Publisher:創藝社(SogeiSha)/世界名作選19

- 1951

『続・恋愛詩集』

- translator:川崎芳隆(Kawasaki Yoshitaka) Publisher:創藝社(SogeiSha)

- 1950

『ハイネ恋愛詩集』

- translator:川崎芳隆(Kawasaki Yoshitaka) Publisher:創藝社(SogeiSha)

- 1951

- 「「抒情插曲」より」

- 「「帰郷」より」

- 「「若き日の悩み」より」

- 「「北海」より」

- 「「十四行詩」より」

『続・ハイネ恋愛詩集』

- translator:川崎芳隆(Kawasaki Yoshitaka) Publisher:創藝社(SogeiSha)

- 1951

- 「「新しい春」より」

- 「「女いろいろ」より」

- 「「小曲」より」

- 「「ロマンツェーロ」より」

- 「「ムッシュに」より」

- 「拾遺-「歌の本」より」

人生社

『ハイネ詩集』

- translator:松山敏(Matsuyama Satoshi) Publisher:人生社/世界詩人文庫

- 1951

羽田書店

『ハイネ恋愛詩集』

- translator:番匠谷英一(Banshohya Eiichi) Publisher:羽田書店/世界恋愛文学名作選

- 1951

南江堂

『ハルツ紀行』

- editor/translator:枝法 Publisher:南江堂

- 1952

『ヘルゴラント通信』

- editor/translator:枝法 Publisher:南江堂

- 1954/ 9

河出書房(Kawade Shobo)/河出書房新社(Kawade Shobo ShinSha)

『歌の本/ドイツ冬物語/アッタトロル/ハルツ紀行』

- translator:舟木重信(Funaki Shigenobu)/他 Publisher:河出書房(Kawade Shobo)/世界文学全集学生版

- 1952(昭和27)

- 「歌の本」

- translator:小栗孝則

- 「ドイツ冬物語」

- translator:土井義信

- 「アッタトロル」

- translator:舟木重信(Funaki Shigenobu)

- 「ハルツ紀行」

- translator:舟木重信(Funaki Shigenobu)

- 「歌の本」

『ハイネ詩集』

- translator:高橋健二(Takahashi Kenji) Publisher:河出書房(Kawade Shobo)/市民文庫1801

- 1953

「歌の本」

- translator:舟木重信(Funaki Shigenobu) 河出書房(Kawade Shobo) 『世界文学全集 第一期・十九世紀新世界文学全集11』

- translator:舟木重信(Funaki Shigenobu) 河出書房(Kawade Shobo) 『世界文学全集 第三期06』

「ハルツ紀行」

- translator:舟木重信(Funaki Shigenobu) 河出書房(Kawade Shobo) 『世界文学全集 第一期・十九世紀新世界文学全集11』

- translator:舟木重信(Funaki Shigenobu) 河出書房(Kawade Shobo) 『世界文学全集 第三期06』

「アッタ・トロル -夏の夜の夢」

- translator:舟木重信(Funaki Shigenobu) 河出書房(Kawade Shobo) 『世界文学全集 第一期・十九世紀新世界文学全集11』

「ドイツ冬物語」

- translator:舟木重信(Funaki Shigenobu) 河出書房(Kawade Shobo) 『世界文学全集 第一期・十九世紀新世界文学全集11』

「愉しき放浪児」

- translator:舟木重信(Funaki Shigenobu) 河出書房(Kawade Shobo) 『世界文学全集 第三期06』

「ハイネ編」

- translator:上田敏/他 河出書房(Kawade Shobo) 『世界文学全集 グリーン版 第一集48』

- translator:井上正蔵/他 河出書房(Kawade Shobo) 『河出世界文学大系100』

「ハインリヒ・ハイネ」

- translator:高安国世(Takayasu Kuniyo) 河出書房(Kawade Shobo) 『世界文学全集 カラー版 別巻1』

社会思想社(Shakai ShisouSha)

『愛と情熱と真実 -ハイネの言葉』

- editor/translator:万足卓(Tanku Manzoku) Publisher:社会思想社(Shakai ShisouSha)/現代教養文庫(Gendai Kyoyo bunko)

- 1964

『ハイネの詩』

- editor/translator:万足卓(Taku Manzoku) Publisher:社会思想社(Shakai ShisouSha)/現代教養文庫(Gendai Kyoyo bunko)

- 1969

人文書院(Jinbun Shoin)

『恋愛詩集』

- translator:高安国世(Takayasu Kuniyo) Publisher:人文書院(Jinbun Shoin)

- 1953

元々社

『ハイネ抒情詩抄』

- translator:大木惇夫(Ōki Atsuo) Publisher:元々社/民族教養新書

- 1954

大雅洞

『受難華』

- translator:佐藤春夫(Satō Haruo) Publisher:大雅洞

- 1963/ 9

彌生書房(Yayoi Shobo)

『ハイネ詩集』

- translator:高安国世(Takayasu Kuniyo) Publisher:彌生書房(Yayoi Shobo)/世界の詩11

- 1964

『ハイネの言葉』

- editor/translator:井上正蔵(Inoue Shōzō) Publisher:彌生書房(Yayoi Shobo)/人生の知恵01

- 1968

- editor/translator:井上正蔵(Inoue Shōzō) Publisher:彌生書房(Yayoi Shobo)/人生の知恵12

- 1997/ 9

- ISBN4-8415-0740-X

未來社(MiraiSha)

『ドイツ・ロマン派』

- translator:山崎章甫(Yamazaki Shōho) Publisher:未來社(MiraiSha)

- 1965

- translator:山崎章甫(Yamazaki Shōho) Publisher:未來社(MiraiSha)

- 1994/ 5

- ISBN4-624-61029-6

金園社

『ハイネ詩集』

- translator:間野藤夫 Publisher:金園社/世界名詩選

- 1966

- 新版:1967

- translator:大木惇夫(Ōki Atsuo) Publisher:金園社/世界名詩人選集

- 1967

白凰社

『ハイネ詩集』

- translator:井上正蔵(Inoue Shōzō) Publisher:白凰社/青春の詩集/外国篇2

- 1966

- 愛蔵版:1969

- 新装版:1974

日本文芸社

『ハイネ新詩集』

- translator:三浦逸雄(Miura Hayao) Publisher:日本文芸社

- 1966

角川書店(Kadokawa Shoten)

『ハイネ恋愛詩集』

- translator:田中克己(Tanaka Katsumi) Publisher:角川文庫(Kadokawa bunko)

- 1966

三笠書房(Mikasa Shobo)

『ハイネ詩集』

- translator:辻[ヒカル](Tsuji Hikaru) Publisher:三笠書房(Mikasa Shobo)/世界の名詩集3

- 1967

三修社(SanshuSha)

『ハイネ詩集』

- editor/translator:山口四郎(Yamaguchi Shirō) Publisher:三修社(SanshuSha)

- 1967

「抒情插曲」

- translator:関口存男(Sekiguchi Tsugio) 三修社(SanshuSha) 『関口存男著作集 翻訳・創作篇05』

ノーベル書房

『戦いのメルヘン -ハイネ詩絵集』

- 企画:山本一哉/editor:有城三朗

- translator:井上正蔵/高安国世(Takayasu Kuniyo) Publisher:ノーベル書房

- illustrator:鈴木康司(Suzuki Kōji) 1969

旺文社(ObunSha)

『ハイネ詩集』

- translator:井上正蔵(Inoue Shōzō) Publisher:旺文社文庫(ObunSha bunko)

- 1969

小沢書店

『ハイネ詩集』

- translator:井上正蔵(Inoue Shōzō) Publisher:小沢書店/小沢クラシックス「世界の詩」/世界詩人選08

- 1996/10

- ISBN4-7551-4058-7

松籟社(ShoraiSha)

『ルテーチア -フランスの政治、芸術および国民生活についての報告』 Werke und Briefe/Samtliche Werke

- 責任編集:木庭宏(Kiba Hiroshi)

- translator:木庭宏(Kiba Hiroshi)/宮野悦義(Miyano Etsugi)/小林宣之(Kobayashi Nobuyuki) Publisher:松籟社(ShoraiSha)

- 1999/ 6

- ISBN4-87984-205-2

『ハイネ散文作品集 第1巻 イギリス・フランス事情』 Englische Fragmente(Franzäsische Zustäde)

- 責任編集:木庭宏(Kiba Hiroshi)

- translator:木庭宏(Kiba Hiroshi)/他 Publisher:松籟社(ShoraiSha)

- 1989/ 7

- ISBN4-87984-106-4

『ハイネ散文作品集 第2巻 『旅の絵』より』

- 責任編集:木庭宏(Kiba Hiroshi)

- translator:木庭宏(Kiba Hiroshi)/他 Publisher:松籟社(ShoraiSha)

- 1990/10

- ISBN4-87984-112-9

『ハイネ散文作品集 第3巻 回想記』

- 責任編集:木庭宏(Kiba Hiroshi)

- translator:木庭宏(Kiba Hiroshi)/他 Publisher:松籟社(ShoraiSha)

- commentary:木庭宏(Kiba Hiroshi) 1992/ 1

- ISBN4-87984-122-6

- 「ルートヴィヒ・ベルネ回想録」

- translator:木庭宏

- 「告白」

- translator:高池久隆

- 「メモワール」

- translator:宮野悦義

- 「ルートヴィヒ・ベルネ回想録」

『ハイネ散文作品集 第4巻 文学・宗教・哲学論』

- 責任編集:木庭宏(Kiba Hiroshi)

- translator:森良文(Mori Yoshifumi)/他 Publisher:松籟社(ShoraiSha)

- commentary:木庭宏(Kiba Hiroshi) 1994/ 1

- ISBN4-87984-142-0

- 「ドイツの宗教と哲学の歴史によせて」

- translator:森良文

- 「ロマン派」

- translator:久山秀貞

- 「ドイツの宗教と哲学の歴史によせて」

『ハイネ散文作品集 第5巻 シェイクスピア論と小品集』

- 責任編集:木庭宏(Kiba Hiroshi)

- translator:木庭宏(Kiba Hiroshi)/他 Publisher:松籟社(ShoraiSha)

- commentary:木庭宏(Kiba Hiroshi) 1995/12

- ISBN4-87984-170-6

- 「シェイクスピア劇の女たち」

- translator:宮野悦義

- 小品集

- 「ロマン主義」

- translator:木庭宏

- 「『カールドルフの貴族論』への序言」

- translator:兼田博

- 「さまざまな歴史観」

- translator:高池久隆

- 「『ドン・キホーテ』への序言」

- translator:兼田博

- 「ルードヴィヒ・マルクス回想記」

- translator:高池久隆

- 「ドイツに関する書簡」

- translator:兼田博

- 雑纂

- 「箴言と断章」

- translator:木庭宏

- 「シェイクスピア劇の女たち」

『ハイネ散文作品集 第6巻 フランスの芸術事情』

- 責任編集:木庭宏(Kiba Hiroshi)

- translator:木庭宏(Kiba Hiroshi)/他 Publisher:松籟社(ShoraiSha)

- 2008/ 9

- ISBN978-4-87984-263-3

- 「ハイネの音楽論」 青柳いづみこ

- 「フランスの画家たち」

- translator:木庭宏

- 「フランスの舞台芸術について」

- translator:木庭宏

国書刊行会(Kokusho Kankohkai)

『ハイネ』

- translator:大澤慶子(Ōsawa Keiko)/他 Publisher:国書刊行会(Kokusho Kankohkai)/ドイツ・ロマン派全集16

- cover:杉浦康平/佐藤篤司 commentary:大澤慶子(Ōsawa Keiko) 1989/ 9

- 「詩五篇」

- translator:大澤慶子(Ōsawa Keiko)

- 「ロマン主義」

- translator:大澤慶子(Ōsawa Keiko)

- 「フォン・シュナーベレヴォプスキイ氏の回想録より」 Aus Den Memoiren Des Herren Von Schnabelewopski

- translator:奈倉洋子(Nagura Yōko)

- 「フィレンツェの夜」 Florentinische Nachte

- translator:立川希代子

- 「女神ディアーナ『流謫の神々』補遺」