「穴太衆」伝説の石積み技を継ぐ末裔に立ちはだかる壁とは

戦国時代に名を馳せた伝説の石積み職人「穴太衆」

自然にある石を加工しないままに積み上げ、石垣をつくる。

この「野面積(のづらづみ)」という技法を得意とし、戦国時代、日本中を席巻した職人集団がいました。

現在の滋賀県大津市坂本 穴太(あのう)地区に暮らしていたことから、「穴太衆(あのうしゅう)」と呼ばれる石工(いしく)職人たち。

彼らがつくる石垣は非常に堅牢だと評判になり、織田信長が安土城の築城時に穴太衆を召し抱えるなど、全国の城づくりに大きな影響を与えたとされています。

ただ無秩序に積まれているように見えて、比重のかけ方や大小の石の組み合わせに秘伝の技が潜んでおり、地震にはめっぽう強く、豪雨に備えて排水をよくする工夫も備わっている。

自然のままの石を使いながら、どうしてそんなことができるのか。その驚異の技を現代の生活にいかす道はあるのか。

現代において唯一、穴太衆の技を継ぐ株式会社粟田建設 15代目の粟田純徳さんに話を聞きました。

石積みの里で穴太衆の技を継ぐ、粟田建設

比叡山の門前町である大津市 坂本。かつての穴太衆が携わったとみられる石垣が町のそこかしこに点在しており、「石積みの里」としても知られています。

この地で会社組織として存続しているのが株式会社粟田建設です。

最盛期には300人を超えたとされる穴太衆の石工職人ですが、伝承する家は今や粟田家ただ一軒になっています。

「需要の問題が大きいですね。徳川の時代になって、一国一城令ができてからは新しくお城を建てることもなくなって、メンテナンスくらいしか仕事がなくなり、ほとんどの家は職を変えるしかなかったんだと思います」

新規の仕事が減少し、そもそもが丈夫で長持ちであるがゆえにメンテナンスも滅多に発生しない。そんな状況ではほかに仕事を探すほかありません。

一方の粟田家は、比叡山延暦寺をはじめ、近隣の神社仏閣の仕事を引き受けながら今日まで存続してきたそう。

「穴太衆は、石積みだけでなく今でいう土木作業も一手に引き受けてきました。うちの家は幸い、そのあたりも含めてやらせていただきながら技術をつないできました」

自然石をそのまま使い、美しく丈夫に積み上げる「野面積」の秘密

土木作業全般に通じている穴太衆ですが、やはり一番の特徴は「野面積」。自然石をそのままのかたちで使い、堅牢で美しい石垣を積み上げる技です。

石積みの技には、「野面積」のほかに、綺麗な形に石を加工して使う「打込みハギ」や「切込みハギ」といった方法もありますが、地震や豪雨への備えを考えた時「野面積」がもっとも耐久性にすぐれていると粟田さんは言います。

「たとえば、穴太衆には『石は二番で置け』という教えがあります。

これは、荷重がかかる位置を必ず石の面(つら)から少し奥のところに持っていきなさいということです。

切込みハギの場合、石の表面をピタッと揃えるので、一番前に荷重がかかってしまう。そういった積み方では、地震などが起きた時に石が滑る可能性があります」

石の表面がピタッと合っている方が、外から見た時にはなんとなく綺麗で、丈夫に見えます。しかし、様々な方向から力が加わったとき、石の面同士がくっついていて遊びがないと、力が分散されず崩れる可能性がある。

話を聞くと、なるほどと感じます。

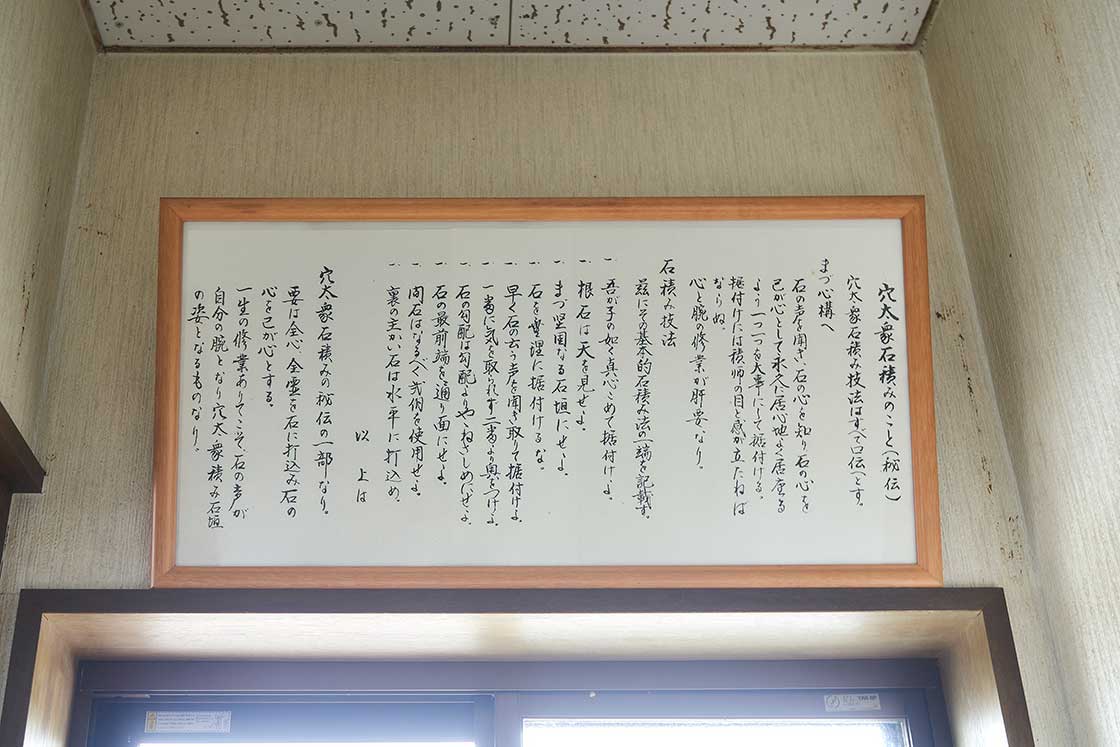

穴太衆にはこのように、やってはいけない積み方がいくつか伝えられていますが、それ以外にマニュアルなどは存在していません。

形と大きさが異なる自然の石をそのまま使うため、マニュアルに残しようがないのです。

「石の声を聞く」穴太衆の真髄とは

学ぶべきマニュアルがない中で、どのように石工として習熟していけばよいのか。

粟田さんの祖父で、13代目だった万喜三さんは「石の声を聞く」と言い残しています。

「要するに、石を見る目を養う。どれだけ石を観察しているかが重要だと思っています」

現場に出て仕事をするうちに、万喜三さんの残した言葉をそう解釈するようになった粟田さん。

「僕らの仕事はまず"石選び"なんですわ。

実際に石垣をつくる現場を見て、そして山へ行って石を選ぶ。自然石なので図面には起こせないし、同じ石はひとつもありません。

自分の頭の中で組み合わせをイメージして、買ってきて現場で置いていきます」

この石選びの段階で、穴太衆の石積みの仕事の八割は終わったと言われるほど、重要な作業です。

「石屋の上手い下手は、残った石の量を見ればわかる。とお祖父さんには言われていました。自分の頭の中で組み立てたものと、実際に現場で積んだものとが、どこまで合うのか。

僕たち穴太衆にとっての究極は、たとえば100個の石で完成する石積みがあるとして、山で100個の石を買ってきて、その全てを積み切って最後にひとつも余らないこと。

それが、石積みとしても理想だし、会社としても余計な石を買わずに済むから望ましいですよね」

頭の中で石垣の完成図をイメージし、そのイメージに合った石を山から持ってくる。そしてそれがピタリと合い、ひとつも余らせない。神業のように聞こえます。

「もちろん、石がひとつも余らないなんて、不可能なんです。でも、その不可能に近づいていくっていうのが、修行ですよね。

それが、石を見る目を養う、石の声を聞く、っていうことやと思います」

経験を積む機会が減っている

そういった面で、祖父の万喜三さんは本当にすごかったと、粟田さんは振り返ります。

「僕や親父と比べて、石を見る目がかなり長けていたと思います。

ほとんど石を残さなかったですし、指示するところにピタリと石が入りますし。

規格が存在しない自然石を組み合わせるって、やっぱり難しいんですよね。何年もやってきて、今あらためて当時のお祖父さんのすごさがわかるようになりました」

そんな祖父や、祖父とチームを組んでいたベテランの職人たちに、穴太衆の一から十までを教わってきた粟田さん。今、下の世代にどう技術を引き継いでいくのか、悩ましい状況であるといいます。

「自然石を相手にする、マニュアル化のできない仕事なので、基本は現場に出てやってみるしか上達する術がないんです。

特に、石を見る目を養うためには新規の石積みに関わって、石を選ぶところから経験しないと腕が磨けない。

それが、今は新規の工事が少ないのでなかなか教えられない。そこは本当に厳しいと感じています」

個人宅の注文も、かなり減少してしまったといいます。

「今は、石垣を家の前に積もうという方はなかなかいないですし、そもそも新築の日本家屋自体が減ってきているので難しいです。

お城や寺院の修復については、無くなりはしないでしょうが、一度修復すると長持ちしてしまうので、需要自体が増えてきません」

穴太衆の石積みを海外へ

国内の需要拡大を待っていては埒が明かないと、近年、粟田建設では海外での施工に活路を見出しています。

「新規の大きい工事として、ポートランドの日本庭園の仕事をやりました。庭園の管理をされているのが日本の方で、その方から声をかけていただいて。

庭園の拡張工事でしたが、建物の方を設計されたのが建築家の隈研吾さんで、ちょうど現場でお話しする機会があり、『今度ダラスで別のプロジェクトがあって、石積みも取り入れたい』とお話しいただいて、そちらもやらせていただくことになりました」

ダラスではビルの外構工事を全て請け負ったそう。現地で取れる花崗岩を使い、スタッフも現地の土木作業者を雇いながら3〜4ヶ月の施工をやり終えました。

「こういった外構工事で、石積みが日本でも多く採用されるようになれへんかなと。アメリカで評判になってくれると、日本でまた流行る可能性も上がるかなと期待しています。

今回のように建築家の方やデザイナーの方と仕事をすると、今までになかった石積みの活かし方に気づきますし、刺激をもらえますね」

法律の壁

石積みを取り巻く大きな課題として、海外でも国内でも、建築にまつわる法律の問題が付いて回ります。

たとえ、400年の間風雪に耐えてきている実績があっても、新規で建造物を作る際には、耐震基準をクリアしていると数字で証明しなければなりません。

その都度で異なる形・大きさの石を組み合わせる穴太衆の石積みにおいて、現代のフォーマットに沿った数字を提出することは現実的でなく、実質、ある程度の規模を超えると新規施工ができない状況になってしまっています。

いくつかの実証実験や、京都大学の研究グループによるシミュレーション等で良好なデータが出ているものの、現行の法律が変わらない限り、状況は大きくは変わらないようです。

ダラスの外構工事では、本来穴太衆では小石を詰めるような部分にコンクリートを使用し、その合わせ技で建築許可が下りました。

石の組み合わせだけでつくる方が丈夫であると確信を持ちながら、それでも、「許される範囲の中で最大限丈夫に、美しく仕上げるしかない」と粟田さんは言います。

石積みと人間社会。今後の穴太衆

「僕らの石積みは人間社会と一緒なんです。大きい人もいれば小さい人もいる。

性格のいい人も悪い人も。それらが組み合わさったのがこの世の中で、だから面白い」

そう聞いてから眺めてみると、確かに一つとして同じ石が使われていない穴太衆の石垣は、とても個性豊かで味わい深く見えてきます。

「個性があればあるほど、それが生きてくる。あえて悪い石を使うこともあります。

大きい石はより大きく見せてあげる。そのために、まわりに小さい石を配置する。すべてに役割があって、大事なんです。

『綺麗な石ばかり使ってなにがおもろいねん!』とお祖父さんはよく言っていました」

そんな多様性を大切にする石積みだからこそ、職人ごとの個性も出てくるのだとか。

「僕の積んだ石垣、親父が積んだ石垣、お祖父さんの石垣。昔からうちの家のことを知っている人が見たら、すぐにわかるって言いますよね。性格が出るんで。

お祖父さんは、繊細で優雅な感じ。親父は荒々しい。

僕は、そのどちらも。両方を見てるんで良いところを取りたいと思ってやっています」

そんな、穴太衆の石積みならではの魅力を残したまま、どうにか生き残る手立てを考え、既存技術との共存や海外への進出を考えている粟田さん。

「理想は、昔ながらの技、工法をそのままに残っていきたいんです。

ただ、実際の話それでは残れない。そこは、コンクリートとの兼ね合いなんかも含めてやるしかないと思っています。

並行して、実証実験や土木学会での発表を通してアピールは続けます。

なんとか、昔の伝統技術に関しては、法律の緩和を訴えていきたいですね」

現在、粟田建設には粟田さんを除いて3名の従業員が働いており、そのうち一人はまだ10代の若者。

「石の仕事、職人の仕事がやっぱり好きなんやと思います。やっぱりきつい仕事ですんで、そうじゃないと続きません。

そんな若者もいてくれてますし、僕も息子がいるんで、つないでいきたい。

現状では、本当に胸を張って継いでくれって言うのは厳しいですけど。なんとか、生きる道を探してあげたいと思っています」

自然の石をそのまま用いて、数百年の時を耐える石垣をつくる。その石垣は地震にも、豪雨にも強く、そして美しい。

この驚異の技が、現代に新たな形でいかされた時、どんな姿を見せてくれるのか楽しみでなりません。

<取材協力>

株式会社粟田建設

077-578-0170

文:白石雄太

写真:直江泰治

*こちらは、2019年7月16日の記事を再編集して公開しました。これから石垣を見るときは、一つひとつ積み上げられていく光景を想像しながら、思いを馳せてみたいと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿