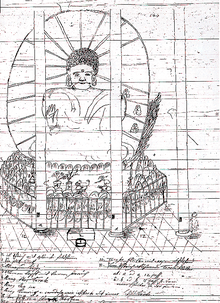

ケンペル『日本誌』(1727) pic.twitter.com/o7kJdYnbaN

— 地域通貨花子1 (@TiikituukaHana) March 21, 2023

An Enquiry, whether it be conducive for the good of the Japanese Empire, to keep it shut up, as it now is, and not to suffer its Inhabitants to have any commerce with foreign nations, either at home or abroad,

『廻国奇観』 (かいこくきかん、原題:Amoenitates Exoticae[1])とは、1712年に出版された、当時のペルシアを中心とするアジア諸国の現状について報告したエンゲルベルト・ケンペル[2]による著作物である。 日本に関する状況も一部に書き記されており、この中でケンペルは、当時の日本の鎖国政策を賞賛している。 植物学研究のリンネは、このケンペルの廻国奇観を参考に日本の植物の命名を行なっている[3]。

のちにケンペルは『日本誌』を著した。

脚注[編集]

- ^ 正確なタイトルは『Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, quibus continentur variae relationes, observationes & descriptiones rerum Persicarum & ulterioris Asiae, multâ attentione, in peregrinationibus per universum Orientum, collecta, ab auctore Engelberto Kaempfero』。題名の先頭は「政治・自然・薬学的な異国の見聞(文字通りには「喜び」)5巻」を意味する。

- ^ ケンペルはドイツ人であるが、医師としてオランダ商船に同乗し1690年から1692年まで長崎・出島に滞在し、徳川綱吉にも謁見している。

- ^ “世界を旅した博物学者 ケンペル”. 近代医学史関係資料「医学は長崎から」. 長崎大学附属図書館 (2013年9月20日). 2019年5月19日閲覧。

外部リンク[編集]

- Amoenitatum exoticarum同志社大学貴重書デジタルアーカイブ

- Amoenitatum exoticarum日文研データベース

An Enquiry, whether it be conducive for the good of the Japanese Empire, to keep it shut up, as it now is, and not to suffer its Inhabitants to have any commerce with foreign nations, either at home or abroad,

“Regnum Japoniae optima ratione, ab egressu civium, & exterarum gentium ingressu & communione, clausum”

(最良の見識によって自国民の出国および外国人の入国、交易を禁じ、国を閉ざしている日本)

Author of Beschryving van Japan, Geschichte und Beschreibung von Japan, Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, The history of Japan, ...

未指定:Attractions

Wolfgang Michel: His Story of Japan - Engelbert Kaempfer's Manuscript in a New ... Eighteen years later, in 1712, he published Amoenitates exoticae (Exotic ...

未指定:Attractions

日本誌

『日本誌』は、17世紀末に出島のオランダ商館に勤務したドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペルが、江戸時代、日本での見聞をまとめた書物。

概要

彼の遺品の多くは遺族により、3代のイギリス国王(アンからジョージ2世)に仕えた侍医で熱心な収集家だったハンス・スローンに売られた。1727年、遺稿を英語に訳させたスローンによりロンドンで出版された『日本誌』(The History of Japan)は、フランス語、オランダ語にも訳された。ドイツの啓蒙思想家ドーム(英語版)が、甥ヨハン・ヘルマンによって書かれた草稿を見つけ、1777‐79年にドイツ語版(Geschichte und Beschreibung von Japan)を出版した。『日本誌』は、特にフランス語版(Histoire naturelle, civile, et ecclesiastique de I'empire du Japon)が出版されたことと、ディドロの『百科全書』の日本関連項目の記述が、ほぼ全て『日本誌』を典拠としたことが原動力となって、知識人の間で一世を風靡し、ゲーテ、カント、ヴォルテール、モンテスキューらも愛読し、19世紀のジャポニスムに繋がってゆく。学問的にも、既に絶滅したと考えられていたイチョウが日本に生えていることは「生きている化石」の発見と受け取られ、ケンペルに遅れること約140年後に日本に渡ったフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトにも大きな影響を与えた。シーボルトはその著書で、この同国の先人を顕彰している。

著書の中で、日本には、聖職的皇帝(天皇)と世俗的皇帝(将軍)の「二人の支配者」がいると紹介した。その『日本誌』の中に付録として収録された日本の対外関係に関する論文は、徳川綱吉治政時の日本の対外政策を肯定したもので、『日本誌』出版後、ヨーロッパのみならず、日本にも影響を与えることとなった。また、『日本誌』のオランダ語版(De Beschryving Van Japan)を底本として、志筑忠雄は享和元年(1801年)にこの付録論文を訳出し、題名があまりに長いことから文中に適当な言葉を探し、『鎖国論』と名付けた。『鎖国論』という題名について志筑は冒頭の訳例(凡例)で「日本誌の中にて金骨ともいふべき所」を訳したと記しており、日本語での「鎖国」という言葉は、ここで誕生した。

1727年の英訳に所収された『シャム王国誌』(A Description of The Kingdom of Siam)は同時代のタイに関する記録としては珍しく「非カトリック・非フランス的」な視点から書かれており、タイの歴史に関する貴重な情報源となっている[3]。

スローンが購入したケンペルの収集品は大部分が大英博物館に所蔵されている。一方ドイツに残っていた膨大な蔵書類は差し押さえにあい、散逸してしまった。ただし彼のメモや書類はデトモルトに現存する。その原稿の校訂は最近も行われており、『日本誌』は彼の遺稿と英語の初版とではかなりの違いがあることが分かっている。2001年に彼が残したオリジナル版が初めて発表された。故郷レムゴーには彼を顕彰してその名を冠したギムナジウムがある。

日本語訳としては、今井正編訳『日本誌 日本の歴史と紀行』(上下2巻)が1973年に霞ケ関出版より刊行され、その後、1989年に改訂増補版(上下2巻)、2001年に新版(7分冊)が刊行されている[注釈 1]。ただし、これはドーム版に基づいて翻訳されたものであり、ケンペル自筆原稿と内容が異なる。現在では、ヴォルフガング・ミヒェルが中心となって2001年に発表した原典批判版『今日の日本』(Heutiges Japan)[4]、それに加えてケンペル全集や、大英図書館に所蔵された各種ケンペル史料に基づいて研究を進めていくのが、世界的なケンペル研究のスタンダードとなっている。

皇統への言及

16 - 17世紀に日本を訪れたヨーロッパ人は、万世一系の皇統とその異例の古さというセオリーを受け入れていた[5]。江戸時代、『日本書紀』研究者たちは、神武天皇が王朝を創建した年の計算を行っていた。この神話的な日本建国の年代を、ヨーロッパ人たちは西暦に計算しなおして報告していた[5]。『日本誌』はそれを明治時代に制定された神武天皇即位紀元と同一の紀元前660年とした最初期の例である。

『日本誌』では以下のように説明している[6][5]。

三番目かつ現在の日本の君主制、すなわち「王代人皇」[訳注:「天神七代」「地神五代」に続くもの]ないし「祭祀者的世襲皇帝」は、キリスト前660年に始まり、それは中国の皇帝恵王、中国語の発音ではフイワン(周王朝の第17代皇帝である)の治世17年のことである。この時からキリスト紀元1693年まで、すべて同じ一族の114人の皇帝たちが継続して日本の帝位についている。彼らは自分たちが、日本国の最も神聖な創建者である天照大神の一族の最も古い支族であること、そしてその長男の直系であり代々そうである事を極めて重んじている。 — エンゲルベルト・ケンペル、『日本誌』none

続いて、「日本で書かれ刊行された2つの年代記を参照して」[要出典]、歴代天皇の名前と略伝を列記している[5]。ケンペルは天地創造がキリスト紀元前4000年頃の出来事だという計算が信頼されていた時代の人であり、これを古代史の年代計算の妥当性の基準にしていた。『日本誌』の中では、日本のさる歴史家が中国の帝王伏羲の統治開始年をキリスト紀元前21106年と算出していることに触れ、それを棄却しつつ、上記の基準すなわち神による天地創造の以降とされた諸王朝の年代設定には寛容であった。

脚注

注釈

出典

- ベアトリス・M・ボダルト=ベイリー『ケンペルと徳川綱吉 ドイツ人医師と将軍との交流』中央公論社 1994年 p.95

- ケンペル著 斎藤信訳『江戸参府旅行日記』平凡社 1977年 p.228-231

- Sioris, George A., Phaulkon - The Greek First Counsellor at the Court of Siam: An Appraisal, Bangkok: Siam Society under Royal Patronage, 1988, p.122 ISBN 9789748298412

- Heutiges Japan. Hrsg. von Wolfgang Michel und Barend J. Terwiel, 1/1, 1/2, München: Iudicium Verlag, 2001. (Textband und Kommentarband) (「今日の日本」の原典批判版)ISBN 3-89129-931-1

- ^ a b c d ベン・アミー・シロニー(著) Ben‐Ami Shillony(原著)『母なる天皇―女性的君主制の過去・現在・未来』大谷堅志郎 (翻訳)、26-27頁。 (第8章1『日本王朝の太古的古さ』)。

- Engelbert Kaempfer, The History of Japan. Glasgow: MacLehose & Sons, 1906, 3 vols., vol.1. pp.259-260.

関連項目

- エンゲルベルト・ケンペル

- 『日本大王国志』

- ピエール・フランソワ・グザヴィエ・ド・シャルルヴォワ(英語版、フランス語版)(1682年 – 1761年) - 日本に関する著作があるイエズス会士

外部リンク

- The History of Japan - 英語版

~~~

「日本史」 The History of Japan

https://www.blogger.com/blog/post/edit/102781832752441205/3487595434437545278

|

KAEMPFER, Engelbertus

London : 1727-1728

ケンペル 『日本誌』

| エンゲルベルト・ケンペル (1651-1716) はドイツ生れの医者・博物学者である。 東洋に関心を持ち、 オランダ東インド会社に入り、 1690年 (元禄3) に日本の土を踏んだ。 1692年に日本を離れるまでの間、 我が国の歴史・言語・物産などの資料を集め、 帰国後、 医者として活躍する傍ら東洋研究にいそしんだ。 本書は彼の死後、 J.G.ショイッヒツアーによって、 原文のドイツ語版が出版される前に英訳され、 全5篇に付録をつけて刊行された。 他にオランダ語版、 フランス語版などがある。 Engelbert Kaempfer (1651-1716), the German physician, assumed the post of medical officer to the Dutch factory on Dejima in the year 1690. During his three-year term of duty he twice made the journey to Edo in the company of the head of the factory. The present work was written after his return to Europe, where he went into medical practice in his native town. |

次の図書へ

次の図書へ途中どれほどの年月を費したかはにわかに断じ得ないが、この民族は疑いもなく、直接にバビロン諸島人の一部が流れ流れてこの島に辿りついたのに違いない。

199

日本人の体付きが国内の場所によって見た目にも解るほど著しく異なっていることは、この民族系には基幹民族があり、これに次々といろいろの枝葉の異人種が接触したものであることをはっきり示している。 日本人は、全体として ~とくに日本本島の一般人は~短編強壮、肌色はやや褐色を帯び、眼瞼が厚く、従って目が細く小さい。 …しかし家柄のよい旧家の人々や、大名、小名などの連中は,一般に見掛けもよく、 鼻もヨーロッパ人に似てかなり高い。…

207

3:1

この神道は、日本の民族とともに発生した固有の宗教であるようである。 最初の人人、バビロンから日本へやって来た時に、恐らくはかれらの許においては、聖書の歴史や本当の礼拝の伝統は失われ、元の言葉は忘れられ、かれらは長の旅路で心も荒び、野性化したと思われる。

366

上

1:6

日本とシナ両国の宗教の相違は,われわれの考えからすると非常に重要なことであ

る。

…

以上述べたところを綜合し帰納すれば, 日本人は独自の原種的な民族であるという

ことになる。途中どれほどの年月を費したかはにわかに断じ得ないが,この民族は疑

いもなく,直接にバビロン諸島人の1部が流れ流れてこの島に辿りついたのに違いな

い。しかしその途上、他の諸民族の所には長逗留せず,少なくとも途中の民族とは混

淆しなかったことはまずたしかであろう。 そうでなければかれらがバビロンの言語混

乱(訳注2)の際に, 持っていた独自の言葉が異国の言葉と混淆することなく保存され

得たとは考えられないからである。

日本人の体付きが国内の場所によって見た目にも解るほど著しく異なっていること

は、この民族系には基幹民族があり,これに次々といろいろの枝葉の異人種が接触し

たものであることをはっきり示している。 日本人は,全体として (とくに日本本島の一

般人は) 短躯強壮, 肌色はやや褐色を帯び, 眼瞼が厚く、従って目が細く小さい。

鼻はやや扁平であり, 大抵痘瘡にかかってあばた面になっている。 しかし家柄のよい

旧家の人々や、大名, 小名などの連中は,一般に見掛けもよく、 鼻もヨーロッパ人に似

てかなり高い。…)

この神道は,日本の民族とともに発生した固有の宗教であるようである。 最初の人

人, バビロンから日本へやって来た時に,恐らくはかれらの許においては, 聖書の

歴史や本当の礼拝の伝統は失われ, 元の言葉は忘れられ, かれらは長の旅路で心も荒

び,野性化したと思われる。 こうした中から生まれたかれらの首領や頭目は、自然に

仲間から尊敬され, 崇拝され, 勇敢な英雄や, 聡明な賢者とともに次第に神格化され,

永遠不滅の威霊すなわち神に祭り上げられたのである。

第1巻

かもヨーロッパ人の間でラテン語が使われているのと同じことである。

日本語の構造と特殊性は, 日本人の起源をシナ人であるとする推論と全く相容れな

い。 日本語はシナ語と非常に異なり, 日本人がシナの書物を音や訓で読む場合、決し

て文句を棒読みにはせず, 単語を顕倒したり、挿入したりして文意を整え、自国語本

来の構造に直すのである。 だから日本人がシナの書物を刻する場合には、読み易く

するために, 本文の傍に小さく記号を書き添えて、句読を示すのである。日本人の舌

や発声器官がシナ人と構造的に異なるのか, 声の出し方が全然違う。 日本語の発声は

ほとんど例外なしに簡単明瞭であり, 単語の綴りも2~3字以上のものは稀だが、シ

ナ語は一般にいくつかの子音を重ね, 抑揚をつけて歌うように発音する。

個々の文字についても同じような違いがある。 日本人のHの発音はFに近いが, シ

人は両者をはっきり区別して発音する。日本人のRとDの綴りの発音は、出だしが

多少咽喉にかかるが, 非常にはっきり区別されている。 ところがシナ人は,とくにナン

キン語の場合には, RもD もなく、 外国語に堪能な人にその発音を音標的に書かせる

と, Lと くより 方がないという。 以上日本語とシナ語の違いで言ったことは, そ

そのまま朝鮮語や蝦夷語についても当て嵌る。 だが日本人の起源を朝鮮や蝦夷だと考え

た者はいないから、この点についてこの場所でこれ以上述べることは不必要であろう。

日本とシナ両国の宗教の相違は,われわれの考えからすると非常に重要なことであ

る。 もしも日本人がシナ人から出たとするならば, シナ人は, シナの宗教や礼拝の方

式を日本へ移し, 人の住まぬ新しい国土に拡め, その子孫に遺し伝えたに違いない。

しかし日本人の先祖伝来の古い宗教は, かれらが神道 (しんとう Sinto) といい, その

崇拝の対象物を神 (かみ Cami) と呼んでいる独自のものであり、 世界の他の民族は,

この日本の神々を知らないし, その宗教的儀式をとり入れていない。 一方日本人もま

た同様に,西暦66年垂仁(すいにん Synnin) 天皇の御宇に, 釈迦 (しゃか Sjaka) の教

え、すなわち仏道 (ぶつどう Budso) の外来宗教儀式が高麗(こうらい Corey) を通じ

て伝来し, 弘通するまでは, 異国の神々や宗教を知らなかった。 歴代天皇が宗教には

「比較的無関心であり, 異教の弘通を大目に見ていたので、 仏道はその後シナやその他

の諸国から渡来した多くの法師によってますます全国的に弘められた。だがこの新し

い教法は、志操の揺がぬ日本人の信仰する神道を駆逐することはできず, 仏教が弘ま

れば弘まるほど、古来の宗教を守る神主達は, 新しい神社, 神祇, 神話を立てて、 神

道を鼓吹した。

私は,さらに日本人をシナ人の後裔なりとする説のりを立証するために,両民族

の古代文字や、古代の地図を引合いに出すことができる。 これらは互いに少しも似た

198

ところがない。 日本人の古い粗雑な文字とシナの象形文字とを比べてみると,このこ

とがよく解る。

これと同じように両民族は、飲食,睡眠,衣服,結髪,挨拶, 作法その他風俗習慣

など,日常の生活様式が互いにまるで違っている。 両民族の性情も少なからず異なっ

ている。シナ人は温和であり、落ちついており、謙虚であり,沈思黙考の生活を好む

反面,奸智に長け貪慾である。 日本人はこれに反し,武を尚び、とかく事を企て,興

奮し易く,栄耀栄華を夢み,名誉欲が強く, 極端から極端へ走る傾向がある。

以上述べたところを綜合し帰納すれば, 日本人は独自の原種的な民族であるという

ことになる。途中どれほどの年月を費したかはにわかに断じ得ないが,この民族は疑

いもなく,直接にパビロン諸島人の1部が流れ流れてこの島に辿りついたのに違いな

い。しかしその途上、他の諸民族の所には長逗留せず,少なくとも途中の民族とは混

淆しなかったことはまずたしかであろう。 そうでなければかれらがバビロンの言語混

乱(訳注2)の際に, 持っていた独自の言葉が異国の言葉と混淆することなく保存され

得たとは考えられないからである。これはヨーロッパ諸民族やインダス河の西側に住

むアジア諸民族の言葉についても言えることである。 このように遠い辺境の地にある

民族で,他国の言葉と混淆せぬ純粋の自国語を持つ民族は,世界中どこにも見当らな

い。つまりわれわれが今とり上げている日本民族は, シナ人やトンキン人やシャム人

と同じように、幸いにもあまり長くかからずして地球の片隅に天与の地を探し当てた

のである。 恐らくはかれらは移動にあたり, まっすぐにアジアの東へ抜ける道を徒渉

し,比較的短い年月でアジアの東境に到達し,眼前にこの巨島へ至る遙かな道がある

のを発見したのであろうと推断される。

このような通路がどこであったかを探索する手懸りとして, まず次のような諸点を

考えなければならない。 第1は,最初の民族分散の際にかれらの言葉が乱され,互い

に言葉が通じなくなった連中は,当然妬み合い憎しみ合うことになり,それぞれのグ

ループはいずれも食料の最も豊かな最良の土地を探し求めただけでなく, 海辺か,川

添いか、山間の最も安全と思われる地を求め,これを永く子孫に確保させようとし

た。 少しくらい遠隔の地でも、条件が整っていれば, 近在の土地よりも却って優って

いるとも考えられた。 このようなわけで, 最も遠く離れた僻地であっても、 気候風土

が温和であるならば, 民族居住の地に撰ばれたと推測される。 日本は, ちょうどこの

条件に適っている土地であり, 北緯30度と40度の間にあり, 気候は比類なくよい。 第

2にこれらの土地を求める人々は,とくに人畜に食物を給するに足る道を辿り進んだ

のではなかろうかと思われる。 この場合最も自然的なあり方は,魚の豊富な海や湖の

199

ケンペルは徐福を知っていたが祖先としては遅すぎると言う。

第6章 日本人の起源について

ここへやって来たのか, 辻褄が合わぬ話である。

最後に私は,このような漂流船の例として, 私がかって日本で見たヨーロッパの船

の話を附け加えたい。 この船はポルトガル船であるが, 新しい国を探し求めての航海

ではなく、暴風に襲われ, そのころはまだ知られていなかったこの国の海岸へ漂着し

たのであった。

日本人の体付きが国内の場所によって見た目にも解るほど著しく異なっていること

は、この民族系には基幹民族があり,これに次々といろいろの枝葉の異人種が接触し

たものであることをはっきり示している。 日本人は,全体として (とくに日本本島の一

般人は) 短編強壮, 肌色はやや褐色を帯び, 眼瞼が厚く、従って目が細く小さい。 ・

鼻はやや扁平であり, 大抵痘瘡にかかってあばた面になっている。 しかし家柄のよい

旧家の人々や、大名, 小名などの連中は,一般に見掛けもよく、 鼻もヨーロッパ人に似

てかなり高い。薩摩、大隅, 日向の人々は背丈は並, 頑丈な体躯の連中で、 言葉や素

質がすこぶる男性的である。 北方諸国の人々も同じような型ではあるが, 生活や環境

がもっと粗野である。 とくに奥州の人々は、 気性が裂しく残忍である。 西国の人々,

とくに肥前の人々は、背丈が低く, もの優しく, 端麗である。 日本本島,とくに東部

地方の人々は、大抵背が低くて肉付きがよく、 頭が大きくて団子鼻の者が多い点で他

国の者と区別される。

この章で多岐に亘って述べたところを要約して繰り返せば、 大体次のようになる。

バビロンの不和に際し, 人々の気性と言葉が乱れ, ギリシャ人, ゴート人, スラブ

人, ケルト人はヨーロッパに向って出発し, その他はアジアを通って分散し、中には

アメリカへまで足を伸した民族もいる。 日本人はやはりその同じ頃に旅路に上り、恐

らくは永い年月に亘って諸方を彷徨い, いろいろと艱難を切りぬけた後、 ついにこの

世界の最果ての東隅に辿り着いたのである。 その後異国の人々が徐々に加わり, また

多くの外国人が偶然の機会に渡って来て, 日本人は次第次第に増えて一大国民とな

り何百年間か未開の韃靼族の遊牧民族の多頭政府の下に暮し続け、ついに全国的な

一人の国王すなわち神武天皇 (じんむてんのう Dsin Mu Ten Oo) を戴くようになった

のである。

このようにして日本人をその根源ないし起源について調べると, 日本人はシナ人と

は由来を異にする独自の民族であると認めざるを得ない。 もちろん日本人は、その道

徳や芸術、学問を, 恰もローマ人がギリシャ人から学んだ如くシナ人から学んだには

違いないが、決してシナ人からもまた他のいかなる民族からも征服者ないし支配者を

迎えたことはないのである。

207

バビロンの不和に際し, 人々の気性と言葉が乱れ, ギリシャ人, ゴート人, スラブ 人, ケルト人はヨーロッパに向って出発し, その他はアジアを通って分散し、中には アメリカへまで足を伸した民族もいる。 日本人はやはりその同じ頃に旅路に上り、恐 らくは永い年月に亘って諸方を彷徨い, いろいろと艱難を切りぬけた後、 ついにこの 世界の最果ての東隅に辿り着いたのである。 その後異国の人々が徐々に加わり, また 多くの外国人が偶然の機会に渡って来て, 日本人は次第次第に増えて一大国民とな り何百年間か未開の韃靼族の遊牧民族の多頭政府の下に暮し続け、ついに全国的な 一人の国王すなわち神武天皇 を戴くようになった のである。

このようにして日本人をその根源ないし起源について調べると, 日本人はシナ人と は由来を異にする独自の民族であると認めざるを得ない。 もちろん日本人は、その道 徳や芸術、学問を, 恰もローマ人がギリシャ人から学んだ如くシナ人から学んだには 違いないが、決してシナ人からもまた他のいかなる民族からも征服者ないし支配者を 迎えたことはないのである。

第3巻

ん Sin), 仏 (ぶつ Budz), 儒 (じゅ Sju) の3つである。 最後の儒は, 本来の意味で宗

教とは言い難く 1, 本来の意味で宗教というならば, 仏 (ぶつ Buds) と神 (かみ Kame)

の信仰だけである。 仏教徒あるいは神道信奉者でない者は(国法上そうなるというので

はなく), 実際には宗教心のない無神論者である。

信徒の数からではなく、この国で格付けされている順序から言って, 最も高い地位

を占めているのは神道である。

神道 (しんとう Sinto) すなわち神宗 (しんしゅう Sinsju) は, 惟神の道すなわち, 神の

道 みのみち Kami Mitsi) ともいう。 “しん” といい “かみ” というのは日本固有の

神のことである。 “とう” といい “みち” というのは道であり教法のことである。“し

ゅう” というのは宗であり, 宗教, 信仰を意味する。 神に奉仕する者を神者 (しんし

やSinsja), 神道者 (しんとうしゃ Sinto Sja) または神主(しんしゅ Sinsju) という。 こ

の宗教は、霊魂の不滅を信じ,この世の所業によって, 死後永遠に生きる霊魂の状態

が良くも悪くもなることを認めはするが, 死後における霊魂の状態よりも、むしろ現

世の幸福を重視している。 死後の霊魂の状態という概念は, もちろん非常に曖昧模糊

として不完全である。

神道の信奉者は, かれらがこの統治に神力を示し得ると信じている神格に霊力を与

え,とくにこれを崇拝している。 かれらは貴族政治社会における物の考え方に見られ

るような神格に対して,とくに価値を置いている。 かれらは, 無限大の宇宙における無

限大の神の存在を仮定し, かつ目に見える宇宙の中に, 別のいと高き神々が存在して

いると信じている。 日本人は, このような超現世的な天地神明は,誓いを立てるよう

な場合の対象になる至高の神ではあっても, こまごましい世俗的な願を聞き届けたり

加護を垂れたりする神々は別にあり, これらの神々が国を治め、 万物の要素 5行を支

配し,時には罰を与え、時には加護を垂れると信じている。 かれらはこのようなこれ

らの神々によって心を浄め, その加護を受けて, 永遠の幸福を獲ち得ると考え,極め

て熱心にこれらの神々を崇拝する。

この神道は,日本の民族とともに発生した固有の宗教であるようである。 最初の人

人, バビロンから日本へやって来た時に,恐らくはかれらの許においては, 聖書の

歴史や本当の礼拝の伝統は失われ, 元の言葉は忘れられ, かれらは長の旅路で心も荒

び,野性化したと思われる。 こうした中から生まれたかれらの首領や頭目は、自然に

仲間から尊敬され, 崇拝され, 勇敢な英雄や, 聡明な賢者とともに次第に神格化され,

永遠不滅の威霊すなわち神に祭り上げられたのである。 かれらの不滅の名を称えるた

めに,宮(みや Mia) すなわち御霊が安らぐ社が建てられた。 超自然的なものに祈り

366

下

付録

附 錄

もっともな理由のある日本の鎖国

1

われわれが居住するこの小さな世界, その世界における人間社会に障壁を築いて,

相互の交流を断つことは、 恐らく邪悪であり, まことに大きな罪悪だと見做されうる

だろう。 これは天と地と, 森羅万象を創造し, これでよしとされた自然の造物主自体

を非難するに等しい。

われわれ人間は, みな1つの太陽を仰ぎ, すべて1つの地球に住み、 同じ空気を呼

吸して生きているのである。 自然には境界はなく, われわれを互いに分け隔てるよう

なことは天理に惇る。 われわれ人間がこの世に生れ来て享ける幸福が, 鶴や燕よりも

少ないということがあり得るだろうか。 われらの貴い霊は、最も自由なる至高の神の

分身ではないのか。 人間の身体に宿る精神を、国土という籠の中に閉じ込めようとす

るのは、恥ずべき行為ではなかろうか。 広い天空に鎮められて煌く星辰が,すでにそ

れを証明しているのではなかろうか。 この美しい世界がむき出しの無一物ではなく,

すでに人間の世界が創られる以前に, 森羅万象の造物主を讃美する各種の生物によっ

て飾られていたことは, 神自らが言っている通りであり, ヨブ記 (訳注1) 第38章に見

られる如く、多くの人々の信ずるところである。 教師から教え込まれる段階を終え

て、自らの霊を静思する境地に達した者は, 神を讃美して,次のような考え方をする

ことを憚らないであろう。

偉大な天体の間に、互いに侵し得ない中間域がある如く, 人間はこれによっていろ

いろな要素から切り離されている。 しかしながら, 至上至高の造物主は,人間には1

つの人間的な本性と実体を与えたのであり,そのような人間は、ある世界の境域へ押

し込められても,またある町の囲壁内に閉じ込められても、互いに人間として永遠に

1つに結ばれて生きよと教えられているのであり, この繋りを破るようなことは,恥

ずべき罪悪とこそ知るべきである。

至上至高の造物主は, 自然の諸般の財物, すなわち植物, 鉱物, 動物のすべてを一

様にあらゆる国々にもたらしたわけではなく, 有無相通じて相共に需要を充たすよう

に全体へ配分し, 諸国の住民が一層緊密に結びつくように, そして相互に扶け合い,

446

附錄

い。将軍は,国の慣例を思うままに制御し、新しい仕来りに置き換え, 国民の行なう

べき作業を決定したり制限したり, 人民に報奨を与えて発明を奨励し、技術の進歩を

図る反面,見張りを置いて絶えず人民を監視し厳重に取締り,もっぱら従順と勤勉と

恭謙を旨とした生活を送らしめ、全国を恰も礼譲一点張りの学校に変える力を持つに

至った。

このようにして将軍家は, 古えの祝福された時代を再現し,とりわけ国内に絶対に

反乱が起らないようにし, 日本の国の優秀さと日本国民の不敗の強さに誇りを持ち,

他国の羨望を尻目にしうることになった。 つまり日本は, この世界で永遠の神以外誰

をも恐れなくともよくなったのである。 日本周辺の島々は, 琉球 (りゅうきゅう Liquejo)

も蝦夷 えぞ Jedso) も, 高麗 (こうらい Coräa) も, 日本に帰服した。 シナ (Sina)

は,測り知れない広大な面積を占める国ではあるが, 日本はこの国をも恐れる必要は

なく,むしろ逆に恐れられる状態である。 というのは, シナ人は柔弱で,その支配者

である韃靼系の皇帝はすでに諸国を併呑したが, 侵略の手を日本にまで伸ばすことは

どうしてもできなかったからである。

現在日本を支配している将軍綱吉 (つなよし Tsinojos) は, 死後厳有院 (げんゆうい

ん Genjujin)と呼ばれている先代家綱 (いえつな Ijetzna) の子であり, 台徳院(だいと

くいん Teitoquini) の孫であるが(訳注26), 気宇雄大にして天性勝れ, 父方の才徳を一

身に享け,国法を厳守し、臣下には極めて寛大である。 かれは幼少にして孔子の教え

によって薫陶を受け, 将軍となってからは,その国民と国柄に適合する政治を行なっ

ている。 かれの下に全国民は打って一丸となって生活し, 神々を敬い, 法律を遵奉

し,長上に従い, 同業に対しては親しい中にも礼儀を正しくしている。

日本の国民は,世界の他の国民に比べて礼節, 道義, 技術および優雅な挙措の点で

勝れたものを持ち, 繁昌する国内の商売, 豊壌な沃土, 強健な身体, 勇敢な精神, 余

剰のある生活必需物資, 破られることのない国内の平穏等の諸点で、 恵まれた環境に

置かれている。 日本の国民が今の状態を昔の自由な時代に比べ, あるいは祖国の遠い・

昔の歴史を回顧すれば, 一人の統治者の最高意思によって支配され、他の全世界との

共同社会とは切り離され, 完全な鎖国制度がとられている現在ほど幸福な時点を見出

すことは, たしかにできないであろう。

編者のあとがき

この論文を読んで私は,著者の考えを伝えるに当り,私が是正を必要とすると感じ

た点を、脚注の形で記そうと思ったが, それよりはまず読者に著者の論文をそのまま

466

鎖国論として知られる。カントも参照した。

日本誌 改訂・増補 単行本 – 1989/10/1

ケンペル (著), 今井 正 (翻訳)

五代将軍、徳川綱吉の治世時(元禄3年~5年、1690~1692年)に来航したE・ケンペル(独人医師)が終生の仕事として記述した本書は、時のヨーロッパ読書界を席捲し、英語版(1727年)はじめ、仏・蘭・独語版が相次いで刊行された。本書はドーム版(独語)を忠実に、かつ解かり易く翻訳したもので、わが国での完訳本は初めてである。原注と共に解説・索引・訳注を付し、上・下巻の図版46枚を復刻して解明に資した。日本翻訳家協会の第10回翻訳出版文化賞を受賞。

5つ星のうち4.0 1972年版の改訂/増補版です

1972年に霞ヶ関出版から出た同名の本の再販で、訳者も同じですが、こちらの方がタイトルに書いてあるように内容を見直して改訂されているようです。amazonの一覧では一冊の本のように見えますが、実際は1972年版と同様上下巻の体裁になっています。

翻訳をされた今井正氏はもちろん同名の映画監督とは全くの別人で、戦前~戦後にかけて外交官を務められ、特にドイツの専門家として著名だった方のようです(巻末の経歴書による)。1903年生まれだそうですので、現在は恐らく鬼籍に入られている物と思います。

内容は

<上巻>:

<下巻>:

となっています。

索引は上下巻別になっており、総合索引ではありません。

翻訳した正しい記述は当然記載されていますが、ケンペルの勘違いによる間違った記述もローマ字綴りでそのまま載せられているのが親切と思います。

なお、この本は1779年にドイツで出版された「ドーム版」を底本とされていますが、近年大英博物館所蔵のケンペル自身の原稿を元にした物が出版されており、内容はドーム版と異なる箇所が複数あるようです(wikipedia「ケンペル」による)。ただ、この大英博物館版はどうも日本語の翻訳がついていないようです。研究家なら大英博物館版を読むべきでしょうが、一般人はこちらの方で概略は十分分かるのではないかと。

サイズはA4版ハードカバーで1冊3cmは厚みのある代物なんで、持ち運びには向いてません。

https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000002-I7816687-00

https://dl.ndl.go.jp/pid/11199441

https://cir.nii.ac.jp/crid/1050845760848944256

エンゲルベルト・ケンペルの「神道」研究とその背景

機関リポジトリ

大島, 明秀

書誌事項

タイトル別名 エン ゲル ベルト ケンペル ノ シントウ ケンキュウ ト ソノ ハイケイ

Engelbert Kaempfer’s Study of Shintoism and Background of it

この論文をさがす

NDL ONLINE

CiNii Books

抄録

type:学術雑誌論文

元禄3~5年(1690~92)に来日したドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペル(Engelbert Kaempfer)の自筆原稿に基づいて、彼の「神道」研究とその背景についての考察を行った。 まず、ケンペルの日本での行動の背景として、バタヴィアにおけるオランダ知識人ネットワークが存在しケンペルもそこに加わっていたことを指摘した 次に、ヨーロッパにおいては、仏教や(中国の)儒教研究が進んでおり、日本宗教の研究を志したケンペルの選択の余地は神道にしかなかったことを論じ、加えて『日本誌』の草稿であった「今日の日本」(Heutiges Japan)執筆時におけるケンペルの保有資料の状況を勘案することにより、ケンペルがヨーロッパの学界における学問的貢献という側面から、日本宗教の中で「神道」研究を選択したであろうことを指摘した。 最後に、ケンペルはヨーロッパ人として初めて、日本の起源が中国にあるという学説を言語学的、地理学的に否定した。ケンペルは日本民族がバビロンに直接由来する最も古い民族と考えて、そこで自身の学説を証明するために、日本の起源と関連する日本固有の宗教「神道」を重要視した。それによってケンペルが「神道」研究に力を注いだことを明らかにした。

収録刊行物九州史学

九州史学 142 46-64, 2005-08-31

九州史学研究会

https://oag.jp/img/1966/01/oag-mitteilung-sup-Bd-28-kaempfer-siebold-gedenkschrift-japanischer-teil.pdf

エンゲルベルト・ケンペル

(1651-1716)

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト

(1796-1866)

記念

テム

所

=付=

ドイツにおける日本学の歴史と現況

東京

文集

1966

独逸東亜細亜研究協会

日本におけるケンペルとその影響

沼田次郎

はじめ に

日本におけるケンペルとその影響

沼田次郎

は

じ

に

ケンペル Engelbert Kaempfer (1651~1716) はオランダ東インド会社の社員

として1690年(元禄3年)9月25日長崎に来た。 そして1692年10月31日長崎を

去った。日本滞在約2年。 その間に日本の動植物はもちろん日本の社会・宗教・

歴史その他万般の事項について研究を行い, 材料を蒐め, 帰国後, その著Amoeni-

tatum Exoticarum Politico Physico Medicarum にその成果の一部を発表し,つ

いでまた主著「日本史」 The History of Japan として世界に公表したことは周

知のところで,彼の名を不朽ならしめたものであった。1)

ケンペルの伝記, その主著日本史刊行の経緯などについては既に内外の学者に

よって明らかにされているので, 2) ここには省略し, ここでは主として, 日本に

おけるケンペルの活動, その日本学術史上に及ぼした諸影響, ならびにケンペル

渡来の時代から19世紀初頭シーボルト渡来当時にかけて,日本におけるヨーロッ

パの学術・思想の伝来の時代におけるその役割等について,できる限り明らかに

してみたいと思う。

ケンペル来朝当時の日蘭関係

日本とオランダの関係は,周知のように遠く 1600年(慶長5) 有名なリーフ

デ号の日本来航の時に始まる。その後 1609 年,オランダ東インド会社は,徳川

幕府の朱印状を下付されて平戸に商館を設け, 日本貿易を始めたが,爾来ポルト

ガル人・イギリス人と競争しつつ次第に日本貿易に有利な地歩を占めてきた。そ

して 1623年(元和9) イギリス人が競争に敗れて平戸を撤退し,また1639年

(寛永16) 徳川幕府がいわゆる 「鎖国政策」を採ってポルトガル人の来航を禁止

して以来, オランダ人は平戸から長崎に移された。 そして長崎で, 同じく来航を

- 169 -

整理し研究して, 大著日本史 The History of Japan をまとめた。 そしてその書

物は西欧人の日本研究の歴史の上で一つのエポックを画するものとなった。

もとよりケンペルの所説がすべて正しくまたすぐれているというのではない。

後世から見てその誤りであることの明らかなことももちろんある。 例えば彼は,

日本人はバビロニア人の子孫であるとし,18) 日本人がバベルの塔から中央アジア

・シナ・朝鮮を経て日本に来たことを証明しようとした。しかしそのような彼の

研究の誤りは別として、 彼の自然科学的観察と報道は日本の状態を大体において

客観的に正しく伝えており,西欧世界への大きな寄与であったことは明らかであ

る。少くとも,この大著は出るとすぐ, Du Halde のシナについての記述19)がシ

ナ研究の上で占めたと同じ地位を日本研究の上でも占めるようになった。 そして

ペリーの来航まで,またシーボルトの研究の公刊されるまでずっとその地位を保

つこととなったのである。20)

事実,これ以後ヨーロッパ各国で日本のことに言及した書物が出た場合,その

資料としてケンペルのこの書物が用いられた場合が多いのである。例えば C.P.

Thunberg の日本紀行や P. de Charlevoix の日本史その他の日本研究書におい

てはもちろんのことであるが, C. de S. Montesquieu の De l'Esprit des Lois.

1748 F. M. A. de Voltaire Essai sur les Moeurs et l'Esprit des

Nations, 1756, 21) E. Kant の Physische Geographie22) など有名な書物におい

て,ケンペルの日本史が最も有力な資料として用いられているのである。 この外

にも良く調査すればその例は更に増加するであろう。 まことに「日本の開国以前

の西洋人の日本研究においてケンペルによらない者はない」23) と言ってもさして

誤りではないのである。

ケンペルはこのように, 日本人の助力を得て, 多くの研究資料を蒐集し,その

成果として大著日本史その他を著すことができたのであるが,もちろんそれだけ

でなく,それとは反対に, 日本人にその専門とする医学その他の知識を教授して

いる。 彼はその日本史 The History of Japan の序文の中に次のように記してい

る。

私は始めからこれら上流の日本人 (出島乙名や通詞を指している) に対して自

分の本務である医薬の学問を教えた。 また少しではあるが天文学・数学の知識

をも教授し、しかも彼等の希望に応じて快く無報酬でしてやった。24)

と述べている。 彼が接触の深かった通詞の名を挙げていることは前に述べたが,

-175-

18) The History of Japan. Vol I. pp. 138-146.

19) J.B. Du Halde: Descriptions geographique, historique, chronologique, politique et

physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, La Haye, 1736

https://en.wikipedia.org>wiki>Engelbert_Kaempfer

Thus he links Shinto to Babylonian religion. At the same time, he was among the first Europeans to claim that Japan had a diversity of religions rather than one .

https://ia801403.us.archive.org/18/items/b29353452_0001/b29353452_0001.pdf

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%AB

エンゲルベルト・ケンペル

エンゲルベルト・ケンペル(エンゲルベアト・ケンプファー、Engelbert Kämpfer、1651年9月16日 - 1716年11月2日)は、ドイツ北部レムゴー出身の医師、博物学者。ヨーロッパにおいて日本を初めて体系的に記述した『日本誌』の原著者として知られる。出島の三学者の一人。

経歴

旅立ち

リッペ=デトモルト侯国のレムゴーに牧師の息子として生まれる。ドイツ三十年戦争で荒廃した時代に育ち、さらに例外的に魔女狩りが遅くまで残った地方に生まれ、叔父が魔女裁判により死刑とされた経験をしている。この2つの経験が、後に平和や安定的秩序を求めるケンペルの精神に繋がったと考えられる。故郷やハーメルンのラテン語学校で学んだ後、さらにリューネブルク、リューベック、ダンツィヒで哲学、歴史、さまざまな古代や当代の言語を学ぶ。ダンツィヒで政治思想に関する最初の論文を執筆した。さらにトルン、クラクフ、ケーニヒスベルクで勉強を続けた。

1681年にはスウェーデンのウプサラのアカデミーに移る。そこでドイツ人博物学者ザムエル・フォン・プーフェンドルフの知己となり、彼の推薦でスウェーデン国王カール11世がロシア・ツァーリ国(モスクワ大公国)とペルシアのサファヴィー朝に派遣する使節団に医師兼秘書として随行することになった。ケンペルの地球を半周する大旅行はここに始まる。

1683年10月2日、使節団はストックホルムを出発し、モスクワを経由して同年11月7日にアストラハンに到着。カスピ海を船で渡ってシルワン(現在のアゼルバイジャン)に到着し、そこで一月を過ごす。ケンペルは、この経験によりバクーとその近辺の油田について記録した最初のヨーロッパ人になった。さらに南下を続けてペルシアに入り、翌年3月24日に首都イスファハンに到着した。ケンペルは使節団と共にイランで20か月を過ごし、さらに見聞を広めてペルシアやオスマン帝国の風俗、行政組織についての記録を残す。彼はまた、最初にペルセポリスの遺跡について記録したヨーロッパ人の一人でもある。

日本

その頃、ちょうどバンダール・アッバースにオランダの艦隊が入港していた。ケンペルは、その機会を捉え、使節団と別れて船医としてインドに渡る決意をする。こうして1年ほどオランダ東インド会社の船医として勤務した[1]。その後、東インド会社の基地があるオランダ領東インドのバタヴィアへ渡り、そこで医院を開業しようとしたがうまくいかず、行き詰まりを感じていた時に巡ってきたのが、当時鎖国により情報が乏しかった日本への便船だった。こうしてケンペルはシャム(タイ)を経由して日本に渡る。1690年(元禄3年)、オランダ商館付の医師として、約2年間出島に滞在した。1691年(元禄4年)と1692年(元禄5年)に連続して、江戸参府を経験し将軍・徳川綱吉にも謁見した。滞日中、オランダ語通訳・今村源右衛門の協力を得て精力的に資料を収集した。

帰国後

1692年、離日してバタヴィアに戻り、1695年に12年ぶりにヨーロッパに帰還した。オランダのライデン大学で学んで優秀な成績を収め医学博士号を取得。故郷の近くにあるリーメに居を構え医師として開業した。ここで大旅行で集めた膨大な収集品の研究に取り掛かったが、近くのデトモルトに居館を持つ伯爵の侍医としての仕事などが忙しくなかなかはかどらなかった。1700年には30歳も年下の女性と結婚したが仲がうまくいかず、彼の悩みを増やした。

1712年、ようやく『廻国奇観』(Amoenitates Exoticae)と題する本の出版にこぎつけた。この本についてケンペルは前文の中で、「想像で書いた事は一つもない。ただ新事実や今まで不明だった事のみを書いた」と宣言している。この本の大部分はペルシアについて書かれており、日本の記述は一部のみであった。『廻国奇観』の執筆と同時期に『日本誌』の草稿である「今日の日本」(Heutiges Japan)の執筆にも取り組んでいたが、1716年11月2日、ケンペルはその出版を見ることなく死去した。故郷レムゴーには彼を顕彰してその名を冠したギムナジウムがある。

『日本誌』

ケンペルの遺品の多くは遺族により、3代のイギリス国王(アンからジョージ2世)に仕えた侍医で熱心な収集家だったハンス・スローンに売られた。1727年、遺稿を英語に訳させたスローンによりロンドンで出版された『日本誌』(The History of Japan)は、フランス語、オランダ語にも訳された。ドイツでは啓蒙思想家ドーム(英語版)が甥ヨハン・ヘルマンによって書かれた草稿を見つけ、1777‐79年にドイツ語版(Geschichte und Beschreibung von Japan)を出版した。『日本誌』は、特にフランス語版(Histoire naturelle, civile, et ecclestiastique de I'empire du Japon)が出版されたことと、ディドロの『百科全書』の日本関連項目の記述が、ほぼ全て『日本誌』を典拠としたことが原動力となって、知識人の間で一世を風靡し、ゲーテ、カント、ヴォルテール、モンテスキューらも愛読し、19世紀のジャポニスムに繋がってゆく。学問的にも、既に絶滅したと考えられていたイチョウが日本に生えていることは「生きている化石」の発見と受け取られ、ケンペルに遅れること約140年後に日本に渡ったフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトにも大きな影響を与えた。シーボルトはその著書で、この同国の先人を顕彰している。

ケンペルは著書の中で、日本には、聖職的皇帝(=天皇)と世俗的皇帝(=将軍)の「二人の支配者」がいると紹介した。その『日本誌』の中に付録として収録された日本の対外関係に関する論文は、徳川綱吉治政時の日本の対外政策を肯定したもので、『日本誌』出版後、ヨーロッパのみならず、日本にも影響を与えることとなった。また、『日本誌』のオランダ語第二版(De Beschryving Van Japan 1733年)を底本として、志筑忠雄は享和元年(1801年)にこの付録論文を訳出し、題名があまりに長いことから文中に適当な言葉を探し、「鎖国論」と名付けた。日本語における「鎖国」という言葉は、ここに誕生した。

また、1727年の英訳に所収された「シャム王国誌」(A Description of The Kingdom of Siam)は、同時代のタイに関する記録としては珍しく「非カトリック・非フランス的」な視点から描かれており、タイの歴史に関する貴重な情報源となっている[4]。

スローンが購入したケンペルの収集品は大部分が大英博物館に所蔵されている。一方ドイツに残っていた膨大な蔵書類は差し押さえにあい、散逸してしまった。ただし彼のメモや書類はデトモルトに現存する。その原稿の校訂は最近も行われており、『日本誌』は彼の遺稿と英語の初版とではかなりの違いがあることが分かっている。ヴォルフガング・ミヒェル(Wolfgang MICHEL)が中心となって、2001年に原典批判版「今日の日本」(Heutiges Japan)が初めて発表された[5]。この原典批判版を皮切りとしたケンペル全集は全6巻(7冊)刊行された。

今井正による日本語訳はドーム版を底本としており、ケンペルの草稿とは所々でかなり異なっている。よって現在のケンペル研究は、原典批判版をはじめとするケンペル全集や、大英図書館に所蔵された各種ケンペル史料に基づくのが、世界的なスタンダードとなっている。

著書・日本語文献

- Engelbert Kaempfer, Werke. Kritische Ausgabe in Einzelbänden.Herausgegeben von Detlef Haberland,

Wolfgang Michel, Elisabeth Gössmann. München: Iudicium, 2001-2003. (ケンペル資料の原典批判版、計7冊)- (Vol. 1/1, 1/2) Heutiges Japan. Hrsg. von Wolfgang Michel und Barend J. Terwiel. (2001) ISBN 3-89129-931-1 (『日本誌』の原稿、解説など)

- (Vol. 2) Briefe 1683–1715. Hrsg. von Detlef Haberland. (2001) ISBN 3-89129-932-X (書簡)

- (Vol. 3) Zeichnungen japanischer Pflanzen. Hrsg. von Brigitte Hoppe, bearbeitet von Petra-Andrea Hinz, Ursula Holler, Brigitte Hoppe, Wolfgang Michel. (2003) ISBN 3-89129-933-8(日本の植物図鑑)

- (Vol. 4) Engelbert Kaempfer in Siam. Hrsg. von Barend Jan Terwiel. (2003) ISBN 3-89129-934-6 (シャム)

- (Vol. 5) Notitiae Malabaricae. Hrsg. von Albertine Gaur. (2003) ISBN 3-89129-935-4 (インド)

- (Vol. 6) Russlandtagebuch 1683. Hrsg. von Michael Schippan. (2003) ISBN 3-89129-936-2 (ロシア日記)

- Engelbert Kaempfer: Der 5. Faszikel der "Amoenitates Exoticae" - die japanische Pflanzenkunde. Herausgegeben und kommentiert von Brigitte Hoppe und Wolfgang Michel-Zaitsu. Hildesheim/Zuerich/New York: Olms-Weidmann, 2019. ISBN 978-3-615-00436-6

- 『ケンペル 江戸参府旅行日記』 斎藤信訳、平凡社東洋文庫、1979年、ワイド版2006年

- 小堀桂一郎『鎖国の思想 ケンペルの世界史的使命』 中公新書、1974年

- ベアトリス・M・ボダルト=ベイリー 『ケンペルと徳川綱吉 ドイツ人医師と将軍との交流』中直一訳、中公新書、1994年

- ベアトリス・M・ボダルト=ベイリー 『ケンペル 礼節の国に来たりて』 中直一訳、ミネルヴァ書房<ミネルヴァ日本評伝選>、2009年

- ベアトリス・M・ボダルト=ベイリー、デレク・マサレラ共編 『遥かなる目的地 ケンペルと徳川日本の出会い』 中直一、小林早百合訳、大阪大学出版会、1999年

- ヨーゼフ・クライナー編『ケンペルのみた日本』 日本放送出版協会<NHKブックス> 、1996年。旧版はクライナー編 『ケンペルのみたトクガワ・ジャパン』(六興出版、1992年)

- 大島明秀 『「鎖国」という言説―ケンペル著・志筑忠雄訳『鎖国論』の受容史―』(「人と文化の探究5」ミネルヴァ書房、2009年)

- 大島明秀「ケンペル─体系的な日本像をまとめた旅行研究家」 - 『九州の蘭学─越境と交流』、41-49頁。

ヴォルフガング・ミヒェル・鳥井裕美子・川嶌眞人 共編、思文閣出版、2009年。(ISBN 978-4-7842-1410-5)

脚注

- 同じドイツ人のフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトも同じだが、身分を「山オランダ人」としてごまかしていた(山東功『日本語の観察者たち』岩波書店 2013年p.64)。

- ベアトリス・M・ボダルト=ベイリー『ケンペルと徳川綱吉 ドイツ人医師と将軍との交流』中央公論社 1994年 p.95

- ケンペル著 斎藤信訳『江戸参府旅行日記』平凡社 1977年 p.228-231

- Sioris, George A., Phaulkon - The Greek First Counsellor at the Court of Siam: An Appraisal, Bangkok: Siam Society under Royal Patronage, 1988, p.122 ISBN 978-974-8298-41-2

- Heutiges Japan. Hrsg. von Wolfgang Michel und Barend J. Terwiel, 1/1, 1/2, München: Iudicium Verlag, 2001. (Textband und Kommentarband) (「今日の日本」の原典批判版)ISBN 3-89129-931-1)

関連項目

外部リンク

- Engelbert Kaempfer Forum 九州大学名誉教授W・ミヒェルのウェブサイト内にあるケンペル資料(日本語・英語)

- 『ケンプェル江戸参府紀行』 - 近代デジタルライブラリー

- 『ケンプェル江戸参府紀行』下巻 - 近代デジタルライブラリー

- 島崎藤村『夜明け前』第二部上 - ケンペルが登場する。

https://www.amazon.co.jp/江戸参府旅行日記-東洋文庫-エンゲルベルト・ケンペル/dp/4256182810/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&crid=3JCIXD4HGZEVA&keywords=江戸参府旅行日記」&qid=1679300449&sprefix=江戸参府旅行日記+%2Caps%2C196&sr=8-1

日本とシナ両国の宗教の相違は、われわれの考えからすると非常に重要なことである。

…

THE ORIGIN OF THE JAPANESE

remote.

would have adopted some words of the language of that

nation into their own, of which yet it would be found upon

examination to be entirely free, contrary to what we find

in all European and most Eastern languages, known to

us, which seem to have been from their very beginning so

throughly mix'd and confounded, that there is scarce any,

but what hath some words of another though never so

If then our Japanese Colony did reach that part

of the World, which Divine providence assign'd for their

future abode, as soon as the Chinese, Tunquinese, and

other neighbouring Nations did theirs, it must be suppos'd

that they fortunately fell in with such a road, as could

with safety and speed bring them to the Eastern

extremities of Asia, from whence there is but a short

passage over to Japan. In order therefore to trace out

what road it is probable they took, we must consider the

first Babylonians in the condition, they were in, after that

dreadful confusion of Languages, wholly disappointed

from going on with their vain design, and brought to the

fatal necessity to part with each other, and to be dispers'd

all-over the world. And in order to this let us suppose.

1. That among the different parties there arose in all

likelyhood a strong emulation to chuse for their future

abode such Countries, as were not only fruitful and

delightful, but thought to be less exposed to the invasion

of other parties, either because of their commodious

situation towards the Sea, or between large Rivers, and

high mountains, or by reason of their great distance. And

in this regard it is highly probable, that such Countries,

as were very remote, but situate under a temperate Climate,

became not the last inhabited. This seems to be the case

of the Empire of Japan, whose remoteness, as well as its

fruitfulness, and pleasant situation, between 30 and 40

degrees of Northern latitude, could fully answer all the

expectations of a first Colony. But secondly let us

suppose that the chief care of these first colonies, in their

search for a Country fit for their habitation, must needs

have been to follow such roads, and tracts of land, where

139

A.D.

1690.

THE ORIGIN OF THE JAPANESE

remote. would have adopted some words of the language of that nation into their own, of which yet it would be found upon examination to be entirely free, contrary to what we find in all European and most Eastern languages, known to us, which seem to have been from their very beginning so throughly mix'd and confounded, that there is scarce any, but what hath some words of another though never so If then our Japanese Colony did reach that part of the World, which Divine providence assign'd for their future abode, as soon as the Chinese, Tunquinese, and other neighbouring Nations did theirs, it must be suppos'd that they fortunately fell in with such a road, as could with safety and speed bring them to the Eastern extremities of Asia, from whence there is but a short passage over to Japan. In order therefore to trace out what road it is probable they took, we must consider the first Babylonians in the condition, they were in, after that dreadful confusion of Languages, wholly disappointed from going on with their vain design, and brought to the fatal necessity to part with each other, and to be dispers'd all-over the world. And in order to this let us suppose. 1. That among the different parties there arose in all likelyhood a strong emulation to chuse for their future abode such Countries, as were not only fruitful and delightful, but thought to be less exposed to the invasion of other parties, either because of their commodious situation towards the Sea, or between large Rivers, and high mountains, or by reason of their great distance. And in this regard it is highly probable, that such Countries, as were very remote, but situate under a temperate Climate, became not the last inhabited. This seems to be the case of the Empire of Japan, whose remoteness, as well as its fruitfulness, and pleasant situation, between 30 and 40 degrees of Northern latitude, could fully answer all the expectations of a first Colony. But secondly let us suppose that the chief care of these first colonies, in their search for a Country fit for their habitation, must needs have been to follow such roads, and tracts of land, where 139 A.D. 1690.

遠隔地にある。はその国の言葉を自国語に取り入れたはずです しかし調べてみると全く自由であることがわかります 私たちが知っているすべてのヨーロッパとほとんどの東洋の言語に見られることとは逆です 彼らはその最初から非常に混ざり合って混乱し、ほとんど存在しないように思われます。もし、日本の植民地が、中国や屯田兵などの近隣諸国と同じように、神の摂理が彼らの将来の住処として定めた世界の一部に到達したとしたら、彼らは幸運にも、安全かつ迅速にアジアの東端まで彼らを運ぶことができるような道に出会ったと考えるべきだろう。そこで、彼らがどのような道を通ったのかを探るために、

最初のバビロニア人が、あの恐ろしい言語の混乱の後、その無駄な計画を進めることに完全に失望し、互いに別れ、世界中に散らばるという致命的な必要に迫られた状態であったと考えなければならないのである。

そのために、私たちは次のように考えています。1. 1.さまざまな当事者の間で、実り豊かで楽しいだけでなく、海に向かって、あるいは大きな川と高い山の間にある、あるいは距離が遠いという理由で、他の当事者の侵略を受けにくいと考えられる国々を、将来の住まいに選ぼうという強い熱意が、あらゆる可能性において生じたとする。この点で、非常に遠い国であっても、温和な気候の下にあるような国は、最後に人が住まなくなった可能性が高い。大日本帝国は、北緯30度から40度の間に位置し、その遠さ、実りの多さ、快適な環境は、最初の植民地としての期待に十分に応えることができたと思われる。しかし、第二に、これらの最初の植民地が、彼らの居住に適した国を探す際に最も重視したのは、139 A.D. 1690.のような道路や土地の区画をたどることだったに違いないと仮定してみよう。

Chap. VI.

Now to close this Chapter, and to sum up in a few

words, what hath been therein largely dwelt on, it appears;

that in the first Ages of the World, not long after the

Deluge, when the confusion of languages at Babel oblig'd

the Babylonians to drop their design of building a Tower

of uncommon height, and occasion'd their being dispers'd

all over the World, when the Greeks, Goths and Slavonians

departed for Europe, others for Asia and Africa, others for

America, that then the Japanese also set out on their

Journey: That in all probability after many years travel-

151

A.D.

1690.

THE HISTORY OF JAPAN

ling, and many incommodities endur'd, they alighted at

this remote part of the World; that, being well pleas'd

with its situation and fruitfulness, they resolv'd to chuse

it for the place of their abode; that in all likelihood they

spent many Centuries in a polyarchical way of Life, such

as is led to this day by the Tartars, living in hoords, and

wandering with their Cattle and Families up and down

the Country; that being insensibly, and by degrees,

grown to be a numerous and powerful Nation, they

thought it expedient for the good of the Country, and for

their own safety, to deliver up the Government into the

hands of one Prince, and chuse for their first Monarch the

valiant Dsin Mu Ten Oo; that consequently they are an

original Nation, no ways indebted to the Chinese for their

descent and existence, and that, tho' they receiv'd from

them several useful Arts and Sciences, as the Latins did

from the Greeks, yet they were never made subject, and

conquer'd, neither by them, nor by any other neighbouring

Nation.

Now to close this Chapter, and to sum up in a few words, what hath been therein largely dwelt on, it appears; that in the first Ages of the World, not long after the Deluge, when the confusion of languages at Babel oblig'd the Babylonians to drop their design of building a Tower of uncommon height, and occasion'd their being dispers'd all over the World, when the Greeks, Goths and Slavonians departed for Europe, others for Asia and Africa, others for America, that then the Japanese also set out on their Journey: That in all probability after many years travelling, and many incommodities endur'd, they alighted at this remote part of the World; that, being well pleas'd with its situation and fruitfulness, they resolv'd to chuse it for the place of their abode; that in all likelihood they spent many Centuries in a polyarchical way of Life, such as is led to this day by the Tartars, living in hoords, and wandering with their Cattle and Families up and down the Country; that being insensibly, and by degrees, grown to be a numerous and powerful Nation, they thought it expedient for the good of the Country, and for their own safety, to deliver up the Government into the hands of one Prince, and chuse for their first Monarch the valiant Dsin Mu Ten Oo; that consequently they are an original Nation, no ways indebted to the Chinese for their descent and existence, and that, tho' they receiv'd from them several useful Arts and Sciences, as the Latins did from the Greeks, yet they were never made subject, and conquer'd, neither by them, nor by any other neighbouring Nation.

さて、この章を閉じ、そこで大きく語られてきたことを一言でまとめると、世界の最初の時代、大洪水の後まもなく、バベルでの言語の混乱により、バビロニア人が並外れた高さの塔を建てるという計画を中止させられ、世界中に分散させられたとき、ギリシャ人、ゴート人、スラボン人がヨーロッパへ、他の人はアジアとアフリカへ、他の人はアメリカへ出発し、日本人も旅に出発したことがわかった。何年も旅を続け、多くの不自由に耐えた後、世界のこの辺境に降り立ち、その状況と実りに満足して、ここを住処とすることを決意したのである。そして、徐々に大きくなり、強大な国家となったが、国のため、自分たちの安全のために、一人の王子に政権を譲り、最初の君主として勇敢なディシン・ムーテンオーを選ぶことが得策と考えた。そして、ラテン人がギリシャ人から受けたように、彼らからいくつかの有用な芸術や科学を受けたにもかかわらず、彼らによって、あるいは他の近隣の国によって、従属させられたり、征服されたりしたことはないのである。

ドーム版とは違う。

《たとえば、一六世紀末から日本に滞在していたペドロ・モレホンの指摘を、見てみよう。モレホンは、『日本中国見聞録』(一六二一年)という記録を、書いている。そのなかで、日ユ同祖論に言及し、否定的なコメントをよせていた。》『日本人とキリスト教』井上章一

返信削除

返信削除謎解き 超常現象4 | ASIOS | 心理学 | Kindleストア | Amazon

謎解き 超常現象4 Kindle版

ASIOS (著) 形式: Kindle版

5つ星のうち4.2 16個の評価

第 4 巻 (全 6 冊): 謎解き

https://www.amazon.co.jp/謎解き-超常現象4-ASIOS-ebook/dp/B01C2QNFEW/ref=monarch_sidesheet

■参考文献:

多数の文献を参照したが、ここではマクラウドの原書以外の主なものを掲載した。 〝Jews in the Japanese Mind : The History and Uses of a Cultural Stereotype〟 by David G. Goodman, Masanori Miyazawa:Lexington Books, 1995 〝A collector's guide to books on Japan in English : a select list of over 2500 titles〟 compiled and annotated by Joseph Rogala.Richmond, Surrey : Japan Library, 2001. マクラウド『日本古史』(写本。落合直澄旧蔵) エンヌ・マクレヲド(平井希昌訳・註)『日本畧誌巻之一』(写本。国立公文書館蔵) 杉田六一『東アジアへ来たユダヤ人』(音羽書房、1967年) 牧健二『西洋人の見た日本史』(清水弘文堂書房、1968年) マーヴィン・トケィヤー(箱崎総一訳)『ユダヤと日本 謎の古代史』(産業能率大学出版部、1975年) 寺岡寿一編『明治初期の在留外人人名録』明治初期歴史文献資料集第3集別冊〈寺岡書洞、1978年) 工藤雅樹『研究史日本人種論』(吉川弘文館、1979年) 『明治政府翻訳草稿類纂第三十六巻 翻訳集成2』(ゆまに書房、1986年) 高橋良典編著『日本とユダヤ 謎の三千年史』(自由国民社、1987年) 『別冊歴史読本』第18巻第21号「ユダヤ/ナチス」(新人物往来社、1993年7月) ハロルド・S・ウィリアムズ(西村充夫訳)『ミカドの国の外国人』(近代文藝社、1994年) エンゲルベルト・ケンペル(今井正訳)『新版 改訂・増補日本誌〈1〉─日本の歴史と紀行』(霞ケ関出版、2001年) 津城寛文『〈公共宗教〉の光と影』(春秋社、2005年) ポール・ジョンソン『ユダヤ人の歴史[古代・中世篇]』(徳間書店、2006年) 白旗洋三郎編『海外日本像集成 第3冊:1878~1880』(国際日本文化研究センター、2013年3月) 井上章一『日本人とキリスト教』(筑摩書房、2013年) 赤間剛「謀略の時代(Ⅱ)ユダヤ・キリスト伝説と日本軍国主義の謎」『月刊ペン』1977年6月号(月刊ペン社、1977年6月) 伊藤久子「「世界漫遊家たちのニッポン」展示余話」『開港のひろば』第54号(〈財〉横浜開港資料普及協会、1996年10月)

拙稿「N・マクラウドが見た明治天皇の顔は?」『あなたの知らない京都府の歴史』(洋泉社、2014年)

※①日猶同祖論(にちゆどうそろん) かつてイスラエルにいたというユダヤ十二部族のうち、北王国イスラエルがアッシリアに滅ぼされた後に行方がわからなくなった十部族が日本に渡り、日本人のルーツになったとする説。日本の風習とユダヤの風習が似通っていることなどが根拠とされるが、学術的に認められているわけではない。

※②N・マクラウド 「McLeod」は、「マクレオッド」「マックレオド」などと訳されているが、発音記号からは「マクラウド」のほうがより近いと思われるので(「マクロード」のほうがあるいは近いのかもしれないが)、以下これを使用する。ファースト・ネームについては「ノーマン」「ニコラス」説があり、現段階では確定できない。

※③『古代日本史梗概──附日本案内記』 初版原タイトルは〝Epitome of the ancient history of Japan,including a guide book〟であり、「epitome」には比喩的に「縮図」の意味もあるが、『古代日本史梗概──附日本案内記』のほうが内容的にもよりふさわしいと考える。1878年の再版では附録部分(153~165ページ)が削除され、副題もなくなった。

※④ケンペル以前の日猶同祖論 牧健二や工藤雅樹によると、スペインのイエズス会宣教師ペドロ・モレホン(Pedro Mor-ejon、1562~1639)が、『日本と中国の歴史と通信記事』(1621年刊)のなかで日本人などをユダヤ人の後裔だとする説に反対を表明している。当時、宣教師の間には中国人・韃靼人・日本人をイスラエルの十部族の系統だという考えがあったらしい。井上章一氏もモレホン以降の宣教師の間にもそうした観念が継承されていたことを指摘している(『日本人とキリスト教』)。

※⑤マクラウドの経歴 来日前のマクラウドにはニシン漁師・ニシンの缶詰工場勤務説があるが、自身はロシア・ポーランド・フランス・ドイツやロンドン金融街での生活体験があったとする。慶応3年(1867)長崎に来日後、神戸を経て大阪で起業し、明治13年(1880)には横浜居留地28番(本町通り側)で美術骨董商となり、「ヨコハマ・キュリオ・マート」を開業した。2つの私塾を開いていたという。明治22年に出国し香港へ去ったという説と宣教師として日本で人生を終えたという2説がある。

※⑥マクラウドの説 マクラウドは十部族が再編されて九部族となり、エフライム(天皇家の子孫)とマナセ(公家の子孫)、それにルベン(薩摩の武士)の三部族は確実で、他の六部族も日本に渡来していたと考えていた。

※⑦調査旅行 マクラウドは北海道でアイヌの道具や習俗を観察し、戸太山寺ではマナセの子孫である平家の末裔を探索。京都では京都博覧会や剣舞、大原の住民を見学し、奈良・大阪では古墳を調査。奈良では日葉酢媛古墳(狭木之寺間陵)を〝発見〟したという。宮崎では鵜戸神宮・天皇陵・青島を訪れ、鹿児島ではルベン(薩摩武士)を目撃し、霧島神宮を調査。黒人の矮人族を九州最南端で〝発見〟している。

※⑧第一回京都博覧会 明治5年(1872)3月10日から5月30日までの80日間京都で開催された博覧会。西本願寺・建仁寺・知恩院が会場となった。入場数の伸び悩みのため、当初の4月晦日までの会期が30日間延長され、九州巡幸途次の明治天皇臨幸が嘆願された(6月2日臨幸)。それでも入場者数は3万9403人にしかならなかった。外国人の入京制限が緩和されたため、外国人770人の来場者があった。マクラウドはその1人となったようだ。

※⑨間諜による汚損事件 明治8年(1875)後半から翌年初めに起こったと考えられるが、マクラウドの三条実美ら政府要人に訴えた手紙(訳文)しか見いだせず、詳細は判明しない。マクラウドは『古代日本史梗概』を「ライジングソン新聞社」に預けていたところ「印刷局雇ノ日本人則チ間諜」が「悉ク汚損」したと主張している。裏付けるように、初版本の残存数は極めて少ない。正院高官の三条らが「密偵」を使い、反政府運動やキリスト者らを内偵していた事実もあるが、「印刷局」(明治8年に廃された「正院印書局」か?)もそうした活動を行っていたかは分からない。