〈弱さ〉と〈抵抗〉の近代国学

柳田国男は日本の郷土では

「泣くこと」が重視されるとみなし、

そこに先祖からのイエが一貫していると見た。

折口信夫は日本人の歌や物語に

「たおやめぶり」があることを誇り、

その「めめしさ」にこそ

生命の輝きが認められると主張した。

保田與重郎は古来の言霊のはたらきに注目し、

そこには「偉大な敗北」がうたわれていると見た。

いずれも軍国主義日本の戦局のなかでの思索である。

いったい柳田・折口・保田は

日本の来し方行く末に何を凝視したかったのだろうか。

昭和20年7月26日、内務省5階の情報局講堂で戦意高揚の啓発宣伝を組み上げるため、文化芸能団体の協力を要請する会合がひらかれた。日本の敗色は濃厚だったが、最強硬派の陸軍は本土決戦を控えて文化人や芸能人の戦意を確認しようとしていた。

会合では啓発活動実施要領が配布され、久富達夫情報局次長の挨拶、今井一二三総務部長、栗原悦蔵報道部副長、井口貞夫情報局第三部長、下村宏情報局総裁の訓示が続いた。質疑応答では公論社の上村哲彌社長が机を叩いて檄をとばした。上村は大東亜研究所の阿部仁三らとともに当時の国内言論を牛耳っていて、陸軍の意向を代弁していた。

この発言に異を唱えたのが折口信夫(143夜)だった。

当日、折口の隣りの席に座っていた高見順が『昭和文学盛衰史』(筑摩叢書)にその模様を記している。「そのとき、私の隣のひとが静かに発言をもとめる手をあげた」と書き、そのときの印象を加えている。「誰だか知らなかったが、見るからに温厚さうなひと」が「言葉こそおだやかだけれど、強い怒りをひめた声」で、「安心して死ねるやうにしていただきたい」と言ったというのだ。

上村が「安心とは何事か」と気色ばんで詰め寄ると、折口は「己を正しうせんがために、人を陥れるやうなことを言ってはなりません」とたしなめた。高見順は、この折口の発言に「はっとした」「民を信ぜよといふ声を頭から押しつぶしたことに対して、そのひとは黙つてゐられないというふうだつた」と書いている。

あとでわかったことだが、折口はこのときの歌を二首、詠んでいた。「一介の武弁の前に 力なし。唯々(いい)たるかもよ。ほが連列(つら)の人」。「たけり来る心を 抑へとほしたり。報道少将のおもてに 対す」。真っ正直で、切々とする。公憤とはこういうことを言うのだろう。

本書は示唆に富んだ一冊だった。

サブタイトルに「戦時下の柳田国男、保田與重郎、折口信夫」とあるように、この3人の言説を借りてのこととはいえ、フラジャイル・ジャパンを掬するという狙いがよかった。「弱さ」という誤解が多い難題について、日本思想の核心部のいくつかに一息で分け入り、ここまで明示的に綴り上げた論考はあまりなかったような気がする。

石川公彌子(くみこ)は柳田・折口を「近代国学」とみなし、保田與重郎(203夜)を「近代国学の変奏者」というふうに見た。記述にあたっては、柳田と折口を保田が挟むように構成してある。ただその全体を紹介するには中身が濃すぎるほどで、今夜は一端しか案内できないけれど、ぜひとも通読することを奨める。

寡聞にして著者のことは知らないのだが、東大の法学出身で、博士号も法学でとっている。専門は日本政治思想史である。『「道念」の政治思想』といった論文があるらしい。これは改稿のうえ『昭和史における近代国学』(仮題)としてそのうち岩波書店から刊行されると「あとがき」にあった。

そういう著者が戦時下の折口の一言を赤い糸に、柳田・保田・折口の奥にひそむ「弱々しさ」や「めめしさ」に対する強靭な肯定力を、宣長に訊ねたわけだった。なかなか興味深い「問い」だった。

宣長については、たいへんに誤解されていることがある。とくに戦前戦後を通して"戦意高揚思想の元凶"ともくされたことだ。その誤解が確かめられることもなく、広がった。

この誤解は、いまだ解けてはいない。日本軍部の戦意高揚には本居宣長の「やまと心」や平田篤胤の「やまと魂」が謳われているのだから、『国体の本義』などで説かれている忠君愛国や皇軍精神は国学の本意にもとづいている、という浅い解釈がいまだまかり通っているのである。たとえば河野省三の『やまとごころ』や斎藤正二の『「やまとごころ」の精神史』など、その典型だったろう。

国学や皇学というもの、皇民の勇ましい「ますらをぶり」の武ばった精神ばかりを謳歌しているのだと解釈されてきてしまったのだ。

これはおかしい。訂正すべきだ。

そもそも宣長の国学は通りいっぺんのものではない。なかなかの多重思考になっている。その特色は念入りの擬古主義にもあらわれている。これは方法日本独自の「擬」(もどき)の思想ともいうべきところで、こういうところが見えないと、宣長はわからない

よく知られているように、宣長は「もののあはれ」を説いた。「風雅」を重視した。その「もののあはれ」や「風雅」は古と今とを二重多重に結びつけることをいう。本来と将来をつないで生きることをいう。

この古と今は密接につながっている。それを安易に切断してしまえば、どうなるか。宣長は「思ひやり」がこの世から欠如すると見た(石上私淑言)。宣長にとって、今とは適当でちゃらんぽらんな「浮き世」などではなく、日本の歴史の根本につらなる「憂き世」なのである(玉勝間)。その今をなんとか「あはれ」と「思ひやり」によって古につなげるには、多重的な「擬」が必要だと、そう宣長は見通していた。

これは、宣長が言葉には「ただの詞(ことば)」と「あやの詞(ことば)」があるとみなしていたことに通ずる(1089夜参照)。「ただの詞」は「ことはり」をあらわし、「あやの詞」は「あはれ」のためのものなのだ。

こうして宣長は、人間の本性を「めめし」(女々し)と捉えたのである。「めめし」とは弱々しいということだ。フラジャイルで、ヴァルネラブルだということだ。これは「ををし」(雄々し)と対極するもので、歌論でいえば「ますらをぶり」に対するに「たおやめぶり」の重視にあたる。マッチョとフェミニンの対比とまではいわないが、またここにはアニマとアニムスの交感もあるのだが、これはまさに「弱さ」を重視する思想の称揚であった。

そこで冒頭のエピソードに戻ると、折口が「安心して死ねるやうにしていただきたい」と言ったのは、軍部や公論社の上村からすれば、まさに「めめしい」発想だった。そんな態度は当時の社会観からすれば唾棄すべきものだった。

いや、当時だけではあるまい。いまでもめめしい「負け組」の発想など、誰もとりあわないだろう。

しかし実は、宣長や折口の思想には、その「弱さ」にこそ深々と立脚した擬古主義が組み上がっていたのである。それをもって、日本の本来と将来をめぐるアブダクティブ・アプローチによる展望を見据えていたのである。

もっと遠慮なくいえば、宣長や折口からすれば、天皇の存在自身が「弱さ」を体現するものだったのだ。天皇こそは本質的に何かを「譲る」ための弱々しい存在の象徴だったのだ。宣長も折口も、そう、あるべきだと考えていた。

では、なぜそのように考えられるのだろうか。

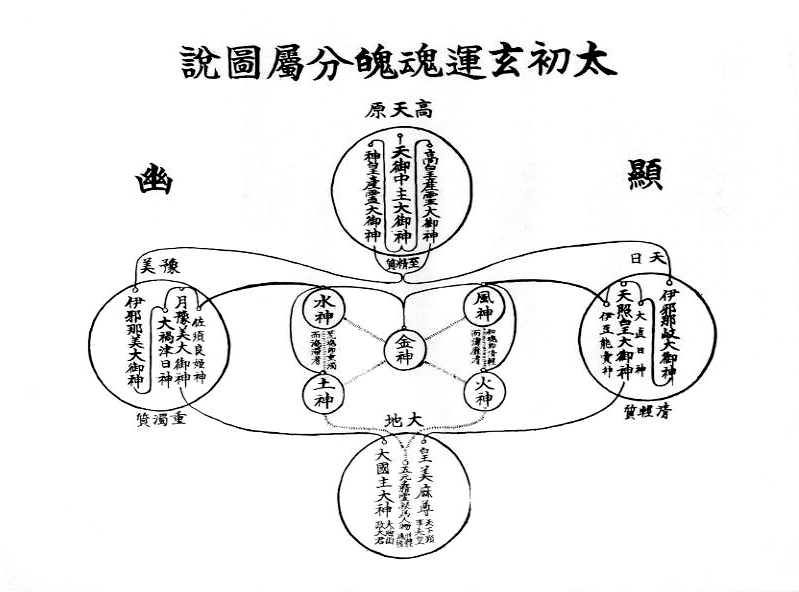

世の中には「あらはれごと」(顕事)と「かくりごと」(幽事)があると見ていたからだ。見えている世界と見えないものとは組み合わさっている。定量的なことや人事の動きは見えるだろうが、定性的なことや禍福感や想いというものはなかなか見えてはこない。だから見えることばっかりを集めて収支決算をするように判定したところで、世の道理は決められない。そう、見ていたからだ。

これは慈円の『愚管抄』(624夜)もとっくに見抜いていたことで、慈円もまた社会は「顕の世」と「冥の世」とによって組み上げられていると喝破していた。このこと、ぼくも何度か解説してきた。

ただ宣長は、このような「あらはれごと」の管掌にアマテラスの一族を配し、「かくりごと」にオオクニヌシをあてはめて、こうみなすことによって顕事と幽事が人の世だけではなくて、神の世に連なっているものだと見た。

こう見ることは、『古事記』の本格的研究者からすれば当然至極のデュアルスタンダードな見立てだったけれど、神の世と人の世をあまりにもしっかりとつなげたことは、結局、このつながりに天皇が重ねることになった。

ちょっと説明を挟んでおくと、記紀神話には「国譲り」の物語の一部始終が描かれていて、事の経緯はこうなっている。

高天原の神々(天津神)が勝手なことを言い出したのである。葦原中国(あしはらなかつくに)を統治するのは、われわれアマテラスの子孫である天津神でなければならないというふうに。『古事記』には、アメノホシオミミ(天忍穂耳)こそが葦原中国を治めるべきだと書いてある。

葦原中国とは出雲のことをさす。ヤマト朝廷以前のオオキミ集団(すなわち天津神の集団)は、出雲の国が稲作技術や鉄産技術によって栄えていることを伝聞したのである。

ところがアメノホシオミミが天の浮橋に立って下界を覗いたところ(つまり出雲社会との交渉に入ったところ)、この出雲の葦原中国はたいそう賑わっていて、活気のある騒がしい状態だったので、これは自分の手には負えないと言って辞退した。そこで高木神と天照大神がアメノワカヒコらを派遣することにしたのだが、こちらは帰ってこなかった。

こうして天界の天津神たちは、ネゴシエーターを次々に国津神たちがつくりつつあった出雲の国、すなわち葦原中国に派遣した。

交渉は困難をきわめたようだが、結局は、かれらはオオクニヌシの子であるコトシロヌシと交渉し、いわゆる「国譲り」を承服させた。

宣長はこの「国譲り」の一部始終を解釈して、この世界には高天原型の「あらはれごと」としてのガバナンスと、出雲型の「かくりごと」としての治乱吉凶や禍福が渦巻くアンダーソサエティがあって、その二つで成り立っていると見たわけなのだ。いいかえればアマテラスが顕事を、オオクニヌシが幽事をつかさどったと見て、この相互関係のなかにこそ「日本」のデュアルな母型があるとみなしたのだった。

ちなみに宣長の国学をある程度継承した平田篤胤は、そのように世の中が「見える世」と「見えない世」の管掌に分かれたのは、アマテラス=天皇が天下を統治するほうになったため、そのぶんオオクニヌシは「幽界」に隠れた、そちらのほうにまわったと解釈した。

篤胤(あつたね)はアマテラス系の天皇が天下を統治したので、オオクニヌシを筆頭とする国津神は「幽界」にまわったと見たわけだ(霊能真柱)。幽界は人間の死後の霊魂が集まるところとみなされるとともに、天皇が見渡すことができない善悪の判断を見極めているところだとみなしたのである。

篤胤は、そうであるのなら現世が「寓(かり)ノ世」で、幽界こそが「本(もと)ツ世」であろうとも、みなしていた。

こうして宣長においては「俗人」(よのひと)の習俗や民俗を見つめることが大切にされ(玉勝間)、篤胤においては地方の民俗に古風や故実が残っていると認識されたのである(玉襷)。

が、近世の国学による日本統制論はここまでだ。

近世日本はそもそもが「家職国家」であって、家稼や家職をまもる者たちが相続を認められ、仮に実子に能力が欠けているときは、異姓であっても養子を迎えて「家」の存続がまもられた。「国-家」とは、そういう継続性を重んじた各地の「家」々の集積だったのである。

だからこそ神の世と人の世は、すべての家をあずかる天皇によって、またそうした家のシンボルたる伊勢と出雲によって顕幽をつなげていたのだ。

ところが、幕末維新に新たな国学を唱えた大国隆正の時期になると、この顕幽のデュアルスタンダードは一方的な主君への忠誠におきかわり(立憲君主思想におきかわり)、万世一系の臣民国家の紐帯として解釈されるようになり、ついには宮中祭祀からオオクニヌシを除外することになった。

デュアルスタンダードは破られたのだ。これは「見えない世」の公式な否定であり、定性的な価値観の放棄であり、かつまた近代ナショナリズムの勃興であって、国体論の実体化であった。

かくて近代日本はピラミッド型の国家の確立をめざしていった、そう石川は見た。そしてそれは、そのまま日清・日露、日韓併合、満州事変へと驀進していくのだが、そういう国家観に疑問を呈したのが柳田・折口・保田だったのではないか。石川は、そう捉えたのだ。本書の論点はそこにある。

柳田国男(1144夜)も若い頃には篤胤流の幽冥論を語っていた。柳田は、宣長が師事した二条派の桂園学派の松浦辰男に敷島の道(歌の心)を習っていたのだが、その松浦にそういう思想があった。

けれどもやがて、そんな柳田を変化させる社会的な事態が次々に出来(しゅったい)した。日露戦争後、戊申詔書のもとで組み立てられた「地方改良運動」によって、神社統一整理政策が策定されたのだ。神社を教会になぞらえ、一町村に一社が定められることになった。

柳田の生家であった松岡の家も、もともとは鈴の森神社の氏子であったにもかかわらず、熊野神社の氏子に転入されることになり、柳田は神職であった父の操とともに、このような施策に疑問をもつようになった。

地方改良運動はまた、若衆組や若連中が小学校教育の妨げになるとして、改組をすすめた。柳田はこれにも疑問をもった。さらに、文部省が推進しようとした郷土認識建設運動にも疑問が沸いてきた。この運動は近代ピラミッド国家と直接に結びつかない骨抜きの国土をつくろうとしていたのである。

柳田は小学校の郷土科のカリキュラムとは一線を画し、新渡戸稲造(605夜)の「地方学」(じかたがく)の提唱に共鳴して、大正2年に「郷土研究」を創刊する。これが日本民俗学のスタートなのであるが、それは「新国学」というべきもののスタートでもあった。

本書はこのような柳田が『先祖の話』などで顕幽二界の交流を重んじ、そこには「生者の無念をはらす」という方法が生きていたこと、捨て子の慣習をとりあげた『赤子塚の話』などで、拾い親が捨て子を育てることを評価していたこと、さらには『涕泣史談』において「泣くこと」を積極的に肯定したことをとりあげて、柳田が「弱さ」に着目した"常民の民俗学"をつくりあげようとしてきたと指摘している。

それを新国学の特色のひとつとみなしているのは、石川の見方である。こういう見方は、これまでの柳田論では注目されていなかった。

かつての一般的な見方では、柳田は一国民俗学に終始して「常民」にこだわる"農の国学"を拓いたというふうに見られてきた。あるいはまた赤坂憲雄(1412夜)がそういう批判を繰り出したのだが、柳田は「山人」を捨てて「農民」にばかり焦点をあてたと見られてきた。

保田與重郎が、江戸後期の国学的な言霊学者であった富士谷御杖を高く評価していたことはよく知られている。

御杖(みつえ)は、世の中の顕事と幽事を人々がちゃんと受け取れないのは、神の言葉を直言とみなしているからで、そこに「倒語」があるとみるべきだと考えた。また、そのような倒語としての言葉は「言ふと言はざるとの間」にあるものだとみなして、それをこそ言霊(ことだま)の機能だと捉えた。

倒語とは「所思をいへるかとみれば思はぬ事をいへり、その事のうへかと見ればさにあらざる」というようなもの、「所思のうら」を「言」(言葉による表象)とする表現力のことをいう。御杖は日本の和歌とその心は、こうした倒語によって成り立ってきたと見た。

御杖の言霊論は土田杏村を通して保田の心に響いた。

保田はこのことと宣長が『源氏物語』に「もののあはれ」を看取したこととをつなげ、「もののあはれ」には言霊としての倒語性があらわれているはずで、その方法にこそ日本人の心性を読みとらなければならないと考えるようになった。

こうして保田はイロニー(アイコロニー)を重視した日本的心性を主張するようになるとともに、その方法によれば神の世と人の世とが分離する以前の理想を感知できるというふうに考えるようになったのである。

さらに保田は、上代で神と人とが「同殿共床」にあったのがやがて「神人分離」していった以上は(戴冠詩人の御一人者)、こうした流れのなかにある後世のわれわれが神人一体の感覚をもつには、日本語の表現史のなかから倒語や言霊や「もののあはれ」を正確に見いだしていかなければならない、それこそが国文学の新たな伝統にならなければならないと説くようにもなった(大伴家持と相聞歌)。

保田の理想は上代の天皇像に向けられたのである。保田はそれを神人分離以前の「神典期」と呼んで、「古典期」以降の歌にその理想と分解の「悲しみ」をうけとることが真の国文学でなければならないとした。

保田が国文学に読みとろうとしたものは、あまりにパセテックであった。そのため、鹿持雅澄が万葉集の古義として「皇神の道義」と「言霊の風雅」を認めたことに加担して、日本人は万葉集を読みこみさえすれば皇神の「みたまのふゆ」に浴することができるとまで考えた(柿本人麻呂)。

このような考え方は、ついで保田を祝詞(のりと)の表現世界に導くことになって(事依佐志論)、近代日本の神社神道の批判に傾けさせた(皇大神宮の祭祀)。鈴木重胤の『延喜式祝詞講義』などの影響が強かった。

保田が祝詞に「神人一如の状態」が生きてているとみなしたことは、さらに伴信友の『長等の山風』『残桜記』から伴光平の『南山踏雲録』におよんだ「述志の文学」が大義をうたっていることを重視させ、その勢いで草壁皇子の「残念」に歌の心を見いだした人麻呂(1500夜)の大和魂を過大に評価するにいたった(言霊私観)。

保田が創刊に関係した同人雑誌、『日本浪曼派』(昭和10年3月創刊)と『祖国』(昭和24年9月創刊)。

『日本浪曼派』には伊東静雄、田中克己、太宰治、壇一雄らものちに加入。『祖国』創刊時は保田にとって受難時で、ジャーナリズムから敬遠されていた時期であった。

同人雑誌『コギト』(昭和7年3月創刊)

創刊号に保田は次の言葉を記した。

「私らは『コギト』を愛する。私らは最も深く古典を愛する。私らはこの国の省みられぬ古典を愛する。私らは古典を殻として愛する。それから殻を破る意志を愛する」。

戦局が進行すると、保田はいよいよ「偉大な敗北」を謳うようになっていく。それはまさに「弱さ」の究極に思いを寄せるものではあったものの、行きすぎれば危ういものと交わらざるをえないものを抱えていた。

理想が俗世間に敗れることを後鳥羽院に認めたまではよかったのである(後鳥羽院)。ぼくも千夜千冊しておいたように、そこには「心ばへの歌」と「憂結の歌」がふたつながら称えられていた。

しかしやがて「偉大な敗北」観は、国学の本質が「思想上の攘夷」にあるとみなすほうに進み、さらには皇軍の本質は偉大な敗北に突き進むことであるとさえ主張するようになったのだ(大東亜文化論の根底精神)。

かくて保田は委細はわからないけれど、大東塾の影山正治と近づき、歌誌「ひむがし」を拠点に藤田徳太郎らととに新国学協会を結成したり、末次信正のスメラ学塾や川面凡児の神道言説や神政龍神会の宮中工作に批判を加えたりしているうち、かなりの深みに入っていった。

こうした保田の偏重を心配していたのが折口である。

折口の祖父の造酒ノ介の出身地が保田の実家の隣村であったこともあり、保田と折口は親しく交流し、保田は出征に際して、「自分の身に万一のことがあれば、子供を折口先生に託すように」と典子夫人に言いのこしている。折口の『死者の書』も、保田のエッセイ『当麻曼荼羅』から刺激をうけていた。

しかし、折口は保田が大東塾にかかわったり、スメラ塾批判に向かったりすることに危ういものを感じ、「保田さんの才能は惜しい、右翼の人との付き合いをやめて詩か小説にあの才能を生かしてほしい」と近親の者に洩していた。

スメラ塾というのは、昭和15年に海軍の予備役大将の末次信正を塾頭として設立された思想団体で、駐独大使大島浩、駐伊大使白鳥敏夫、国民精神文化研究所の研究員たち、西田幾多郎(1086夜)門下の小島威彦らを配して、これはずいぶん奇矯な理念にとりつかれたとしかおもえないのだが、日本が「スメラ文化圏」の担い手になるべきことをモットーに動いていた。昭和20年6月には九州を独立させて新政府を樹立させようとした。

昭和14年頃の「スメラ学塾」の様子。

向かって右から一人おいて西谷弥兵衛(経済学者)、川添紫郎(高松宮事務官)、フランソワ・ハール女史(写真家夫人)、井上清一(社会学者)、原智恵子(ピアニスト)、木村捨象(ドイツ文学者)、志田延義(国文学者)。

保田はこのような工作にまっこうから対峙しようとして、かえってあまりに精神主義的な日本論に傾きすぎたのである。

いいかえれば、保田には、柳田や折口が依拠しようとした郷土感や共同性についての思いが希薄だったのだ。また、各地の祭りやユイやモヤヒや若衆宿や頭屋制などの日本的な組織感への配慮も乏しかった。

保田の「偉大な敗北」は戦後の復興を志した日本社会からは見捨てられることになる。

戦時中、『源氏物語』は不敬文学扱いされていた。国語教育者の橘純一は小学校教科書から源氏を削除するキャンペーンを展開し、谷崎潤一郎(60夜)の潤一郎訳『源氏物語』は大幅な削除をうけた。

こうした風潮のなか、折口は源氏に貴胤流離の典型が描かれていること、「もののあはれ」の本質がうたわれていること、光源氏は「弱さ」の表象であることなどを説いて、貴人の無力を肯定するべきだと主張した(日本文学の発生)。

それは軍国主義による大和魂とはまったく異なるものだつた。「軍人が説いたやうに、戦争を好んで死ぬのを何ともないといふのが大和魂でといふのはとんでもな間違ひです」。

戦時中の日本の皇国観ほど複雑怪奇なものはない。超国家主義や日本ファシズムの高揚の経緯を解きほぐしたものは、まだ出ていない。大かたの見方は丸山眞男(564夜)の評定に沿っているものの、むろんそれだけでは解けない。

ぼくも学生時代から橋川文三や丸山眞男のナショナリズム解体の作業に沿っていたけれど、どうもそれだけではすまないなと感じるようになった。そこには戦勝を祈願するための大和魂の謳歌があるし、敵性言語を排撃するための国語主義的な言霊観がまじっているし、軍人精神高揚のための神人一致観も称揚されていた。

そうした迷走する過剰な日本主義のなかで、一貫して独自の「日本という方法」をめぐる思想を紡いでいったのが折口信夫であった。折口がそうなりえたのは、すぐれて古代観念に通じる思索を保ちえたからだった。

ごくごくおおざっぱにいうと、折口の思索の基本には次のような5つの特色がある。

第1にはマレビト論があった。マレとは「最少の度数の出現又は訪問」を示す言葉で、ヒトとは「神及び継承者の義」をもっている。したがってマレビトとは、そもそもは神を斥(さ)す言葉で、常世(とこよ)から時を定めて来たり訪う者のことを意味した(国文学の発生)。

このようなマレビト観は、神の絶対化をおこしかねない神道観にすぐれて相対的な見方をもたらすとともに、神人一体ではなく、神と人とのふれあいのモデルを想定することを可能にさせた。それだけではなくマレビト論は、翁(おきな)や媼(おうな)のような共同体における敬虔の母型に対しても、新たな見方がありうることを提供した。

第2には、言葉を伝える者についての深い思索があった。語り部、かきべ、巡遊伶人、ほかひびと、うかれびと、漂泊伶人などについて、独自のイメージを確定した(唱導文学)。

ここには曲舞・田楽・猿楽・能・説経節・歌舞伎などの日本芸能の担い手に関する基本像が想定され、古代の流浪民との関連がつきとめられた。

言葉を伝える者のモデルとして、ミコトモチも重視された。ミコトは神意をあらわす言葉であるが、そのミコトを伝える者がミコトモチである(神道に見えた古代論理)。折口はミコトモチには注目すべき特徴があると見た。いかなる小さなミコトモチでも、そのミコトを当初に発したものと同一の資格をもちうるという共通性がシェアされるということに気がついたのだった。

第3に、歌にひそむ「たおやめぶり」を一貫して重視した。折口は青年期に何度も自殺を試みようとしたところがあって、そのため「生き死に」については寂寞をともなう独特の考え方をもっていた。

とくに「生命が美しい」ということについては、つねに多重の思考を控えさせていた。そこには「死にたくつても、それを以て死んだと思はれることの堪へがたさに生きてゐるもの」という意志が作用していた。それが折口をして生死の境いをよぎるものへの憧憬となり、そのことをうたう歌についての深い共感になっていった。

このような考えは、斎藤茂吉(259夜)が「君の今度の歌は、なんだか細々しくて痩せて、少ししやがれた小女(をんな)のこゑを聞くやうである」と酷評してきたとき、「ますらをぶり」ばかりが歌の本意ではなく、むしろ「弱さ」を感じさせる「たおやめぶり」こそが厳正な力を秘めるものだと反駁してみせたことに、如実にあらわれた。

こうした考え方が折口に育まれたのは、第4に「たまふり・たましづめ」論にもとづいていたからだった。折口は魂を一人の体にずっと内在しているものではなく、身体に出入りする動きをともなっているものとみなしていたのである。魂は「外来魂」なのである。

この見方は、天皇の即位式にあたる大嘗祭についての考察において、独特の解釈になった。天皇は真床覆衾(どこおふすま)に際して、天皇霊という外来魂を付着させるのだという解釈だ(大嘗祭の本義)。

それゆえ第5に、折口は天皇は現神(アキツカミ)ではあっても、現人神(アラヒトカミ)ではないという立場をとった。このあたり三島由紀夫(1022夜)などとはまったく異なっている。

折口は天皇の力は神から一時的に付与されたもので、ミコトモチを発意していないときは人にすぎないと見たのである。しかも万葉の時代すでに、天皇は神の生活から遠ざかっていたとも見ていた(古代人の思考の基礎)。

そうだとすると「惟神」(かむながら)というものは「神そのもの」という意味ではなく、「神であってまた人でもある」ということでなければならず、それは天皇が現人ではあったとしても、断じて現人神ではないということになるのだった(日本古代の国民思想)。

これは折口ならではの天子非即神論である。折口は天子即神論は明治以降に成立したもの、捏造されたものにすぎないと断定していたのである。

折口は戦時中からずっと神社神道のありかたに批判的だったのだ。とくに天皇を雄々しく語る風潮に手厳しかった。折口にとって、天皇は寂しく、わびしく、つらくてたらない生活に堪える人でなければならなかったからだ。

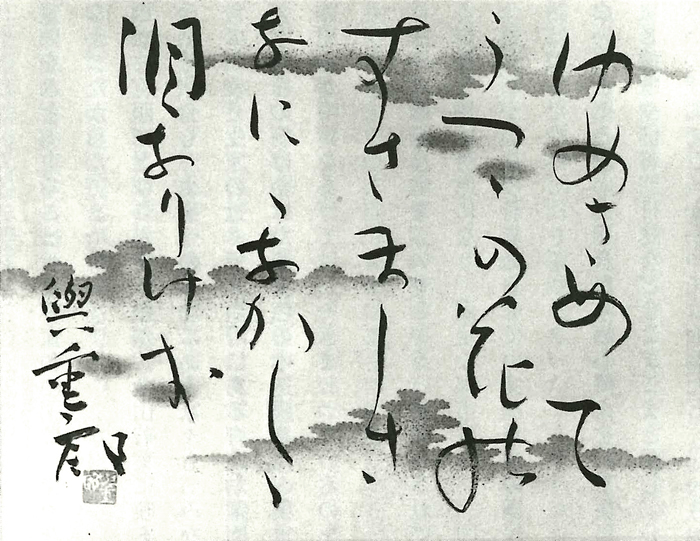

この心情は、折口の有名な「大君は 神といして 神ながら思ほしなげくことの かしこさ」にうたわれている。

柳田はイエと祖霊信仰を重視した。そこには日本人が自身の内なるものを求めていけば辿れる道がある。これに対して折口は、むしろ他者や異郷との交感に日本人の心情の親密圏を求めた。保田はこの中間にいた。

しかし、本書が何度か強調しているように、この三人には三人三様の時局思想や過剰な国粋主義に対する「抵抗」があり、「弱さ」に対する共感があった。三人は行動しなかったことにおいても共通していた。ひたすら民俗学や国学や新国学に沈潜しようとした。

けれども、このフラジャイルな沈潜のなかに、今日のグローバリズムの中の日本主義を突破しうる鋭いヒントが見えているとも言うべきであろう。一見すると擬古主義に見える三人三様の思索と表現の仕方のなかから、われわれはいくつもの「擬」(もどき)としてのインターフェースを発見しなくてはならないのではあるまいか。

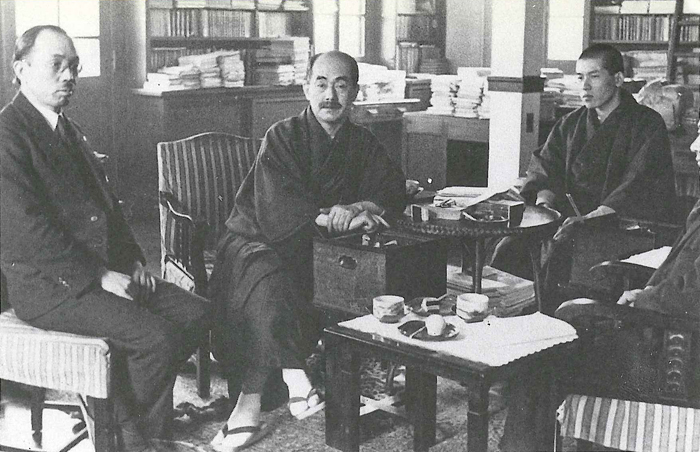

大正10年3月、折口宅にて。

前列左より金田一京助、ニコライ・ネフスキー、柳田国男。後列最左が折口信夫。このとき、折口が20人分の天ぷらを一人で揚げて客をもてなし、それを見た柳田が、こんなに料理を熱心にする人がはたして学問で大成するのかと思ったという。

⊕ 〈弱さ〉と〈抵抗〉の近代国学

―戦時下の柳田國男、保田與重郎、折口信夫 ⊕

∃ 著者:石川 公彌子

∃ 編集:上田哲之

∃ 装幀:山岸義明

∃ 発行所:株式会社 講談社

⊂ 2009年9月10日 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ はじめに

∈ 序章

∈∈ 一.国学の思想

∈∈ 二.沖縄論

∈ 第1章|柳田國男の思想

∈∈ 一.郷土研究と国家

∈∈ 二.公民形成の学としての民俗学

∈∈ 三.国家と家郷

∈∈ 四.柳田と地方文化運動

∈∈ 五.『先祖の話』

∈ 第2章|保田與重郎の思想

∈∈ 一.青春の復権と日本浪曼派の成立

∈∈ 二.言霊論

∈∈ 三.天皇論

∈∈ 四.思想の変容

∈∈ 五.国学論

∈∈ 六.イロニーと近代的自我の隘路

∈ 第3章|折口信夫の思想

∈∈ 一.源氏物語と"弱さ"

∈∈ 二.まれびと論

∈∈ 三.「たをやめぶり」の尊重

∈∈ 四.天皇論

∈∈ 五.神道と国学論

∈∈ 六.神道普遍宗教化論

∈∈ 七.親密圏と近代国学

∈ 終章

∈∈ 一.近代国学における親密圏の位相

∈∈ 二.近代国学の意義

∈ 註

∈ あとがき

⊗ 著者略歴 ⊗

石川公彌子(いしかわ くみこ)

1976年生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科総合法政専攻博士課程修了。博士(法学)。専門は、日本政治思想史。現在、東京大学大学院人文社会系研究科グローバルCOE「死生学の展開と組織化」特任研究員。

0 件のコメント:

コメントを投稿