鐘崎港を玄関とする宗像が、末盧国の比定地である理由

邪馬台国への旅路の中で最も重要な拠点となる倭国への玄関が、九州北部の末盧国です。その比定地の位置付けにより、邪馬台国への道のりの想定が大きく左右されます。魏志倭人伝によると末盧国に至るには、壱岐より「一海を渡る。千余里で末盧国に達する」とあります。そこは「山が海にせまり」、山裾の海浜沿いには民家が並び、その数はおよそ「四千余戸」とも記載されています。また、「草木が茂り、行くに前の人が見えない」程、周辺の地は未開でした。そして文化と生活様式については、人々が「好んで魚フクを捕え、水深浅となく、皆沈没してこれを取る」とも明記されています。

この末盧国の比定地については諸説があるものの、これまで一般的には佐賀県松浦郡周辺の松浦や唐津、名護屋がその候補地の筆頭として提唱されてきました。しかしながら、末盧国が松浦郡であるという前提で魏志倭人伝を読み通すと、史書の記述と合致しない矛盾点が散見され、更にその後の邪馬台国への道のりの解釈においても、多くの課題が残されることになります。つまるところ、壱岐からの距離や旅の方角、周辺の地形だけでなく、松浦郡は長崎県や佐賀県の山々に閉ざされた陸路に不便なエリアであることから、そこから東南方向に向けて旅を継続する前提で停泊する港としては理に適っていないようです。そこで今一度振り出しに戻り、日本の地図をじっくりと参照しながら、魏志倭人伝の記述を頼りに、末盧国の比定地を再考してみました。

3D画像が映し出す倭国の姿

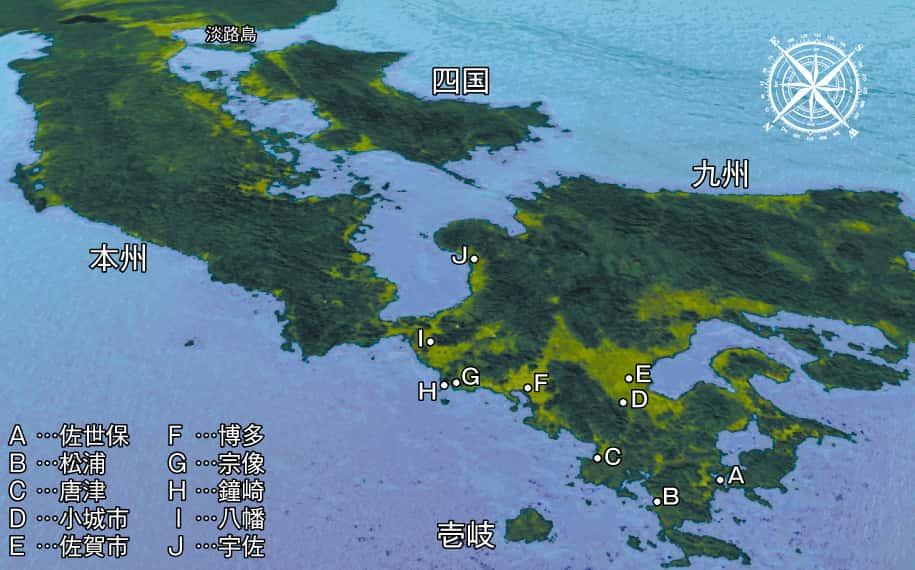

つい先日リリースされたGoogleの3Dマップを用いることにより、地球上のあらゆる場所をピンポイントで見ることができるようになりました。その素晴らしい鮮明度とユーザーインターフェースは世界中で絶賛されています。この3Dマップを活用して、邪馬台国への旅路の対象となる倭国の全体像を把握するため、朝鮮半島の最南端となる巨済島の岬からおよそ、東南方向に眺めた列島の島々を映し出したのが下記の画像です。手前の壱岐から、九州、四国、中国地方、そして淡路島の先の方までが鮮明に映し出されています。島々の位置付けだけでなく、平地部の広がる地域や山岳地帯等、列島の地形が手に取るように分かります。それら地理的要因を踏まえた上で、古代の旅人が果たしてどのようなルートでさまざまな地域を往来していたのか、その道筋を検証するために所々ズームアップして実際の地勢を確かめてみました。

東南方向に見る日本列島の姿(3D画像)

東南方向に見る日本列島の姿(3D画像)壱岐から末盧国まで船で渡る航路を想定する際、当然ながら末盧国へ到達した後の行程も視野に入れなければなりません。そこで末盧国の比定地として候補に挙がっている地域から邪馬台国へ至る陸路を、3D画像を辿りながら古代の陸路を想定して探索していくと、すぐに1つの壁にぶつかることに気が付きます。佐賀県や長崎県北部の沿岸周辺には平野部が少なく、内陸側には山地が密集しているため、壱岐からの渡航距離は短いものの、その後の陸路が塞がれている感を否めないのです。つまり九州北部に着岸する港を松浦や唐津、名護屋に想定しても、その後の陸路との繋がりが見えてこないのです。但し、邪馬台国が長崎県や佐賀の山々、もしくはそれらの山々を南に越えた佐賀市や有明海方面に在るという前提ならば検討の余地が残されます。

むしろ末盧国の比定地を平野部が広がる地域が増える博多湾から東側に想定した方が、邪馬台国へ向かう陸路としての可能性があるルートをごく自然に見出すことができます。古代社会においても先人の知恵は優れていたに違いなく、徒歩で旅をする際でも、労力を最小限に留めるために、一番効率の良い陸路を見出したことでしょう。よって、徒歩の旅に適切な陸路であるかを検証するためにも、3D地図の活用は有効です。

末廬国が鐘崎・宗像である8の理由

史書の記述を元に、末盧国の比定地を九州北部の沿岸に探し求めた結果、その記載内容にほぼマッチングし、更にはその後の陸行、水行を含む旅程に関しても無理なく理解できる1つの岬村の存在が浮かび上がってきました。玄界灘でも一番危険な海域に近い宗像部の最北端に在り、海人の発祥地としても名高く、そのすぐ傍には北九州界隈でも宗教的には最も影響力を持つ宗像大社が存在する鐘崎こそ、末盧国の比定地となる最有力候補です。その理由を以下の8項目にまとめてみました。

1.壱岐から1000余里の唯一の選択肢

魏志倭人伝には壱岐から末盧国までの距離が「千余里」と記載されています。壱岐から1000余里、短里でおよそ70~80km離れた地点を、壱岐を中心としてコンパス状に描き、九州の沿岸と交差する地点を地図で見ると、南方面では佐世保市の南方にある佐世保湾沿い周辺、東側では福岡の鐘崎・宗像周辺と交差します。前者は、旅の方角が南方を目指し過ぎているだけでなく、末盧国以降の旅程を史書の記述どおりに追うことが難しいため、選択肢から外さざるをえません。唯一残された選択肢となる鐘崎については、壱岐の郷ノ浦からはおよそ80km、古代に港が栄えたと考えられる東側の石田町からは約71kmの距離となり、どちらも短里の計算で1000余里の範疇に入ります。また、その後の旅の経路も史書の記述に従って、無理なく理解することができるのです。

ところが唯一の選択肢であるはずの鐘崎が定説となることはなく、むしろ松浦や唐津が末盧国の比定地であるという説が主流となっています。確かに、古代社会における船旅の危険性を考慮すると、まずは近距離にある港に着岸することを優先して考えます。また、末盧という発音が松浦に類似していることからも、松浦郡周辺の港町を末盧国の比定地として考えられがちです。しかし郷ノ浦から松浦や唐津までの距離は40数kmほどしかなく、壱岐から最も近距離にある名護屋港では、郷ノ浦から約30km、500里もありません。よって、「1000余里」の解釈は困難になり、古代の計測値は数字が曖昧である、もしくは誤植として理解するしか術がなくなります。

今一度、原点に立ち返り、壱岐から1000余里という記述に合致する唯一の選択肢である鐘崎と隣接する宗像について徹底した検証が行われるべきでしょう。そうすることで、必ず末盧国の正体が見えてくるはずです。

2.壱岐から航海する方角

帯方郡から邪馬台国へ向けて旅するにあたり、水行や陸行を通して旅する方角も重要です。魏志倭人伝には、「倭人は帯方郡の東南の大海の中にある」と記載されています。これは朝鮮半島の北西部から見て、そこから東南の方角に邪馬台国が存在していたことを意味します。それ故、邪馬台国への旅路は、全体像としては東南の方角へと向かうことになりますが、所々ではその地域の地勢に応じて東南とは違う方角に旅を進めることもあります。

例えば狗邪韓国から対馬へは、およそ東南の方角に1000余里航海しますが、対馬から壱岐にかけては「南に一海を渡ること千余里」と記載されているとおり、南の方角に向かって航海を続けます。ところが、壱岐から末盧国への航海に関する記述には方角についてのコメントがなく、「一海を渡る、千余里」と書かれているだけです。壱岐から鐘崎に向かうには、ほぼ東方向に航海する必要がありますが、その場合でも、史書には方角を特定する記述が無いため、何ら矛盾はないことがわかります。また、当初対馬から壱岐に向けて南方へ航海するため、全体的に東南の方向へ旅を続けようとするには、南へ向かった分、一時は東方面に向かって旅すること自体、理に適っていると言えます。

つまり壱岐の東方面にある鐘崎に旅すること自体、何ら問題はなく、むしろその後の旅程がどうなるか、ということが大切です。壱岐から海を渡り、その港から今度は陸行の旅を続けて、その遥か先にある邪馬台国へと向かう訳ですから、そこから東南方向への旅を、無理なく持続できるという地勢に恵まれた場所であることが末盧国の比定地となる条件です。その港こそ鐘崎であり、史書の記述のとおりにそこから宗像を通って東南に向けて陸行を続けることにより、その後の陸行と水行のルート全容が見えてくるのです。

3.山裾に広がる鐘崎の岬村

鐘崎の地勢は、「山が海にせまり、沿岸にそって居している」という史書の記述に合致することにも注目です。鐘崎は湾曲の頂点に在る鐘ノ岬の南側に広がる岬村です。その背後には標高471mの湯川山が大きく聳え立ち、山頂からは三里松原の浜を眺めることができます。鐘ノ岬と湯島山は、天候に恵まれれば壱岐からも見ることができるため、玄界灘を航海する際の一大指標として重要な役割を果たしました。そして奈良、平安時代に至っては玄界灘の寄港地として、その山裾の広がる岬の浜は、「古代京泊の港」とまで呼ばれるようになったのです。

博多湾から東方へかけて、北九州の沿岸で他に山と呼べるような高い山は、標高243mの対馬見山しか存在せず、しかも海岸線まで山裾を広げているのは湯川山だけです。また、山の中腹には有名な牧場が存在し、昔は韓国や中国から優秀な馬を輸入して飼育していたと考えられています。それ故、鐘崎貝塚には馬渡、番場という地名が残されています。三方を海岸に囲まれている湯川山は、その西側がなだらかに海岸周辺まで傾斜して山裾を作り、そこに鐘崎の集落が広がっています。まさに鐘崎は、史書の記述どおりの岬村なのです。

4.鐘崎岬村の規模と戸数

魏志倭人伝には末盧国の戸数が「四千余戸」であったとの記載があり、壱岐の3000余戸よりも、若干ながら多い程度です。末盧国を鐘崎と比定した場合、4000戸という村の規模を無理なく理解することができます。現在の岬村の様相と古代とでは無論、さまざまな相違点がありますが、村造りの前提となる地形を検証すれば、その規模や戸数に限っては、およその目安として比較検討することができます。

壱岐では、島周辺にある複数の港を中心に小規模な村が形成され、なだらかな地形を有する島であったことから島内全体にも集落が広がり、その総計として3000余戸の集落があったと認識されたのでしょう。鐘崎は港周辺の山裾のみを見れば、今日でも600戸数ほどしか見られないほどの狭いエリアですが、古代においては家屋の規模が現在よりも小さいこともあり、実際には鐘崎の南に隣接する宗像にかけて集落が広がり、1つの国を形成していたと考えられます。つまり鐘崎を含む宗像部が末盧国全体の姿であり、「四千余戸」とは、鐘崎と宗像周辺一帯を含む地域の戸数を指していたと考えられます。

5.鐘崎の海人文化

末盧国が鐘崎であるという決定的な根拠の1つが、鐘崎の海人文化です。古代、北九州地域や壱岐、対馬、そして済州島の離島では漁業が生活の手段であり、いずれもアワビや他の海産物を潜って捕りながら暮らしていました。その潜水漁法と日本の海女(海人)の発祥の地が鐘崎であり、その名は北九州沿岸にてアワビ獲りをする海人らの本拠地として知られるようになりました。そして鐘崎の海人文化は近隣の港や藍島、志賀島の地域を超えて、東は山口県から日本海沿いに能登方面(石川県)まで、西は小呂島から長崎方面、そして壱岐や対馬などの離島にまで広まりました。山口県の角島近郊にある大浦(油谷)や瀬戸島、石川県の輪島、そして壱岐の小崎浦(郷ノ浦)、対馬の曲浦などの村落では、鐘崎の枝村としての出自が今日まで語り継がれています。

海人文化の背景には、古代の玄界灘にて海を生活の舞台とする海人族の存在があり、胸肩(宗像)の海人、志賀の海人、那珂の海人の3つの存在が有名です。中でも胸肩の海人族は、元来、潜水による漁労を営む一族であったことから鐘崎海人の起源とされています。それ故、筑前海域でも、特に玄海町沿岸の漁民は「宗像海人」と呼ばれていたのです。宗像海人は、その優れた航海技術を駆使して、北九州の海上一帯を船で行き来したのです。

また、鐘崎から発掘された釣針などの釣用具や魚骨、滑石性有孔円盤等は、沖ノ島の出土物と酷似することから、沖ノ島を統括する宗像一族と海人族は同祖であると考えられます。宗像大社の神宝館には、「宗像一族は、古代より玄界灘沿岸にて勢力を持っていたが、航海術に長け、玄界灘を海の道として朝鮮半島や中国大陸との交渉を持ち続けたことにこそ、海人族と呼ぶにふさわしい特異性があった。」という記述が見られます。また、海人族の背景には綿津見三神を祖とする安曇族の存在が知られています。古代においても航海術を携えていたという史実から、安曇族が中心となる海人族のルーツは、後述するとおり、西アジアではなかったかと推測されます。古代において渡来人の優れた貢献なくしては、航海技術を培う術がなかったのではないでしょうか。その宗像海人、安曇族の本拠が鐘崎・宗像だったのです。

佐賀の東松浦郡は、リアス式海岸という自然環境に恵まれていることから、潜水漁撈の盛んな地域としても知られています。しかし、海峡を隔ててまで渡航して、その影響力を大陸方面にまで及ぼすことのできた航海術を携え、諸外国まで影響力を及ぼしたという点においては、鐘崎の比ではないでしょう。よって古代社会において、「好んで魚フクを捕え、水深浅となく、皆沈没してこれを取る」という記述が匹敵する最も相応しい町は、鐘崎をおいて他にはないのです。

6.アイヌ語で読む末盧国の意味

アイヌ語は北海道や樺太周辺など、日本列島の北部で主に使われてきた言語です。しかしながらアイヌ語を起源とする地名は東北地方でも多数確認されていることから、それより以南でもアイヌ語の地名が古代より使われていた可能性があります。日本列島に居住していた縄文人らが、日本各地においてアイヌ語の地名を用い、それらが伝承されてきた地域が多々存在するのかもしれません。

例えば、末盧をアイヌ語で解釈すると、アイヌ語のMa・Tu(マートゥ)とRa(ラー)という、2つの言葉を造成した言葉と考えられます。前者は波打ち際の屈曲した所のような「浦曲(うらわ)」を意味し、後者は「低い所」を意味します。

ちなみに前者のMa・Tuという言葉を「半島」を意味するmaと、「2つ」を意味するtuに分ける見解もあるようですが、「2つの半島」を意味する言葉はtu・maになりますので、末盧の解釈としては、前述の「浦曲」が最も適切であると考えられます。

さて、前者Ma・Tuと後者Raの2つの言葉を合わせ、Ma・Tu・Ra(マートゥラー)としたとき、その意味は「波打ち際の浦曲の低い所」となります。すなわち鐘崎のように、玄界灘の波打つ湾が屈曲する最先端の箇所にある港で、山の裾にある低い所を指していると考えられるのです。

実際、鐘崎港のすぐ南側、上八(こうじょう)のそばには鐘崎貝塚と呼ばれる縄文時代の遺跡が昭和7年に発見されています。そして発掘調査の結果、古代ではこの貝塚の周辺は自然の入江となっていたのです。そして湾曲する海岸沿いでも、ここだけは入り込んだ入江となり、船の避難港として波止場がなくとも逃げ込むことができるような船着き場であったと考えられます(筑前鐘崎漁業誌)。まさにその地形は、「波打ち際の浦曲の低い所」という描写と一致しています。これだけで「末盧」の由来がアイヌ語であると断定できるものではありませんが、今後も検証を要する参考データとして留意しておく必要がありそうです。

7.万葉集が証する綿津見三神との繋がり

万葉集巻七(1230)には、「ちはやぶる金の岬を過ぎぬとも、吾は忘れじ志賀の皇神(すめかみ)」という鐘崎に関する記述があります。対馬や壱岐から鐘崎に向けて渡航するにあたり、特に鐘崎周辺の海域では海灘事故が多発していることが知られていました。この海域では、凪の日でも満潮時は急流のように潮が流れ、一旦時化ると、風向き次第では怒涛のごとく海が荒れ、玄界灘第一の難所となります。それ故、玄界灘を渡航する者は、鐘崎の手前に浮かぶ志賀島の志賀海(シカウミノ)神社に祀られる綿津見神に祈りつつ、その荒波と急潮を通り抜けることを願ったのです。そして鐘崎を無事通過した後も、神の恩寵を忘れずに感謝の意を表して詠んだのが、この歌です。

志賀海神社は博多湾北に浮かぶ小さな志賀島にあり、全国綿津見神社の総本宮として綿津見三神が祀られています。綿津見三神とは、イザナギが黄泉から戻り禊をした際に生まれた底津綿津見神、中津綿津見神、上津綿津見神の3神です。これら3神は海人安曇族の祖神でもあることから志賀海神社では代々、安曇氏が祭祀を司り、それ故、住吉大社神代記には「阿曇社」とも記されています。また、安曇磯良は志賀島大明神と呼ばれ、磯良の墓は対馬の和多津美神社にあることからしても、志賀海神社と和多津美神社は、その創設者が同族であることがわかります。また、その社名が志賀海と呼ばれる由縁は、地名が志賀であることから、志賀にある海(ワタツミ)の神社と考えられます。志賀島では、古来より北部勝馬の表津宮・中津宮・沖津宮の3社にて綿津見三神が祀られ、その後、2世紀に、表津宮が勝山に遷座されたと伝えられていることからしても、その歴史は景行天皇の時代以前まで遡り、志賀島における綿津見信仰の歴史は大変古いことがわかります。

対馬には合計4社の和多津美神社が存在しているだけでなく、綿津見神を祀る古社は、対馬から壱岐、志賀島にかけて、それらの島々や九州の沿岸に集中して鎮座されています。壱岐でも、古代に港が栄えていた東海岸の石田郡には、式内社に認定された海(あまの)神社があります。島の人々はカイ神社とも呼んでいますが、本来は海(わたづみの)神社と呼ばれていました。つまり、朝鮮半島の狗邪韓国から玄界灘と呼ばれる危険な海域を通って北九州の末盧国へと航海する際に停泊する要所周辺には、どこにおいても「わたづみ」神社が存在し、大陸から倭国への航路は、「わたづみ」というキーワードで繋がっていたのです。

それは、海を自由自在に行き来する航海術を携えた海人安曇族が、邪馬台国への海上航路を管轄する上で、航海者を目的地へと安全に導くため、その航路の要所に目印であると同時に救護所の役割を持つ綿津見神社を建立した結果と言えます。そして対馬の海人神社を経由して到来する5重の鳥居を有する対馬の和多津美神社を指標として始まる船旅は、その後、壱岐の海神社を経由して、綿津見三神が祀られる志賀海神社を右手に通り過ぎ、鐘崎から宗像に到達することにより終焉するのです。そこは海人安曇族の拠点的要地、倭国の主要玄関だったのです。

8.式内社が示唆する古代の航海路

アジア大陸から海を渡り、倭国を目指した渡来人にとって、新天地に無事到達した際にはまず、その場所で神を祀ることが大切であったと考えられます。ましてや玄界灘という最大の難所を渡る際には、神仏の加護と、それを願うための斎場を必要としたことでしょう。それ故、長い船旅を終えて到達する九州の玄関、末盧国には、渡来人による宗教文化の痕跡が残されているはずなのです。その1つの指標となるのが式内社です。玄界灘に面する海岸の近くには合計7社が存在しますが、肥前(佐賀県東松浦郡)は加部嶋の田嶋坐神社の1社のみ。残りの6社は博多湾周辺から宗像、鐘崎までの北九州沿岸を網羅する筑前の式内社です。しかも筑前6社の由緒は大変古く、対馬・壱岐方面から玄界灘を越えて、船舶が鐘崎方面に向けて渡航してきた史実を物語っています。

特に宗像神社は北九州地域では最も大きな影響力を誇る信仰のメッカです。そこでは天照大神の御子神である宗像三女神が祀られています。「日本書紀」によれば、天照大神よりこれら宗像三女神に対し、「永遠に皇室をお助けし、皇室からも厚いお祭りを受けなさい」との神勅がありました。建国当初の極めて重要な時期に、重大な国家鎮護の使命を授けられた訳ですが、これは大陸より船で渡来する皇族を出迎えてもてなしをするため、天照大神が自らの娘達をその任務に就かせ、宗像大社の3つの拠点に常駐させたと考えられないでしょうか。よって宗像三女神は「道主貴」(みちぬしのむち)として、沖ノ島の沖津宮、大島の中津宮、そして現在の宗像大社辺津宮の3拠点で世話役を務め、皇族を導く尊い神として、伊勢神宮に対して宗像大社は「裏伊勢」とも呼ばれるようになった由縁がそこにあります。そしていつしか宗像君は、北九州地域周辺の多くの農村、漁村において、大きな支配力を持つようになったと考えられます。これらの歴史的背景を踏まえる限り、邪馬台国へと繋がる北九州の玄関は、鐘崎・宗像以外に考えられないのです。

0 件のコメント:

コメントを投稿