不弥国の統治責任者はユダヤ系の補佐官

魏志倭人伝には統治者の名称、肩書きがいくつも記載されていますが、不弥国においては、他の国でも見られる卑奴母離と呼ばれる次官の他に、その上司として、多模(タモ)という名称が用いられています。これら史書に記載されている肩書きの多くはヘブライ語を原語としていると考えられ、この2つも例外ではありません。既に卑奴母離は、教育官、もしくは民衆を指導する副官の意味を持つヘブライ語であることを解説しました。同様に「多模」も、その原語から言葉の意味を汲みとることができます。

まず、多模(タモ)の発音について確認してみましょう。「多」は日本語の音読みでは「タ」ですが、中国語では、「デュ」(duo)、「ト」(to)、「ド」(do) です。また、「模」の発音はどちらの言語でも「モ」です。それ故、「多模」の発音は、「タモ」「デュモ」「トモ」「ドモ」のいずれかであったと推定できます。その発音の1つである「トモ」に類似したヘブライ語の言葉が![]() (tomekah、トメッ)です。実際の発音は「トモッ」にも聞こえるこの言葉には、徒党の一員、サポーター、つまりイスラエル系部族に属する補佐官としての意味があります。不弥国の規模は1000戸と、大変小さな規模の港町であったことから、奴国のように兕馬觚(じまこ)と呼ばれる長官ではなく、単に行政をサポートする役目を授かった補佐官が、教育係の卑奴母離と共に不弥国を取り仕切っていたと考えられるのです。

(tomekah、トメッ)です。実際の発音は「トモッ」にも聞こえるこの言葉には、徒党の一員、サポーター、つまりイスラエル系部族に属する補佐官としての意味があります。不弥国の規模は1000戸と、大変小さな規模の港町であったことから、奴国のように兕馬觚(じまこ)と呼ばれる長官ではなく、単に行政をサポートする役目を授かった補佐官が、教育係の卑奴母離と共に不弥国を取り仕切っていたと考えられるのです。

https://www.historyjp.com/article/243/

不弥国からの旅の指標となる綿都美神社の存在に注目!

不弥国は北九州東海岸沿いの交通要所

(奴国)から東に百里進めば不弥国に到達する。長官は多模といい、次(官)は卑奴母離という。千余戸の人家がある。

邪馬台国へ向かう途中、伊都国から東南へ100里ほど進むと、今日の小倉南区役所や北方と重なるエリアに奴国の中心地があります。そこから更に東へ向かい、竹馬川に沿って100里、およそ7km進むと、九州の東海岸、周防灘が広がる海岸線に辿り着きます。河口周辺はそのほとんどが埋め立てられ田畑や住宅街となっていますが、以前は海に向けデルタが大きく広がっていました。北側には鳶ヶ巣山と高蔵山が並び、2つの山の中間部分は近年まで海水が満ち、河口に直接に繋がっていたようです。双方の山の麓からはとてもなだらかな斜面が河口に向けて広がり、今日では鳶ヶ巣山のそばには吉田公園や陸上自衛隊の訓練場が、そして高蔵山の裾には多くの住宅が見られます。

3世紀には九州に存在したとされる不弥国は、この竹馬川河口北側、高蔵山の麓に発展した集落だったと考えられます。そこは狭いエリアながら、筑紫国の北部からその東海岸沿いを行き来するために必ず通らなければならない、陸海路を交えた重要拠点でした。舟が行き来するための港町として好立地条件を備えていただけでなく、奴国からも近距離にあり、また不弥国のすぐ北西に足立山が聳え立ち、山からの展望も大変良いという位置付けにありました。このように九州東海岸沿いの交通の要所となる地の利に恵まれていたことから、小規模な港町が古代社会において発展し、不弥国の原点となったのでしょう。ここから邪馬台国に向かうには、南に向かって再び舟による航海を続けることになります。こうしていつしか不弥国は、邪馬台国への道のりの中継地点として、陸から海へ、そして海から陸へと旅人が行き来する九州東海岸沿いの基点として認知されたのです。

奴国-不弥国 想定渡航ルート

奴国-不弥国 想定渡航ルートこれまで不弥国は、同じ福岡県でも福岡市に近い宇美町や穂波町が、主な比定地の候補として挙げられていました。宇美町は神宮皇后や応神天皇を祀る宇美八幡宮が知られ、古事記や日本書紀にも「ウミ」と発音される地名が登場することから、その発音が訛って「不弥」となったのではないかと推測されています。遺跡調査から有力な考古学的物件や遺物が発掘され、弥生土器が多数発見されていることも、その説が支持される要因です。一方、穂波町においても前漢鏡を初めとする多数の遺物が発掘されています。それらの多くが弥生中期後半のものであり、糸島郡(一般的な伊都国の比定地)近郊で発掘された遺物との類似点が多いことから、伊都国と関連する集落として発展した村である可能性が指摘されています。そして村の名前の発音である「ホナミ」が「フミ」に類似しているとして、そこが不弥国の比定地であると推定するわけです。

しかしながら、どちらの説も肝心な史書の記述に含まれる地理的データから乖離してしまう点を避けることができません。つまり魏志倭人伝等に記載されている距離や方角に大きな誤差があるという前提を考慮しなければならないほど、これら2つの比定地は九州北部でも海岸からは遥か遠い内陸に位置するのです。しかもその旅路の前後にある国々との繋がりや位置付け、方角にも多くの疑問点が残されています。そのような無理な解釈をしなくとも、ごく自然に史書が証する記述のとおりに末盧国から伊都国、奴国へと陸路の旅路を見出していけば、確かに奴国の100里先に海岸が見えてくるのです。

不弥国の意味は草が茂る河口の国?

対馬と同規模、1000戸余りの集落からなる不弥国は、その数字が示すとおり決して大きな集落ではなく、奴国の東方に位置した海岸沿いの小規模な古代集落です。今日では竹馬川の河口周辺が埋め立てられているため、かつての海岸線がわかりづらいですが、現地を確認すれば一目瞭然、地勢図や航空写真を見るだけでも鳶ヶ巣山と高蔵山の南側に干潟が広がっていた形跡が窺えます。その河口付近の北側にあたる山裾に発展した古代集落が、不弥国と呼ばれるようになったと考えられるのです。では何故、その場所を不弥国と呼んだのか、その名称のルーツを検証してみました。

末盧国や後述する投馬国のように、史書に記載されている日本の地名は、アイヌ語や、時にはヘブライ語がその語源であると考えられるものが少なくありません。不弥国の名称についてもその例にもれず、アイヌ語で解釈することができます。「不弥」という名称の読みからまず考察してみましょう。「不」は音読みでは「フ」、中国語では「ブ」、「プ」と発音します。また「弥」は、いよいよ、ますます、端から端にわたる、を意味する漢字であり、日本語の音読みに限らず中国語でも「ミ」と発音します。すると、「不弥」は元来、「フミ」、「ブミ」「プミ」と読まれていたと考えられます。

アイヌ語では川の「河口」を、putu「プトゥ」という言葉で表現します。実際の発音は「プッ」に近いものです。また「ミ」という言葉には「蔽いはる」という意味が含まれており、草が蔽い茂ることを言い表す場合に用いられることがありました。この2 つの言葉を合わせると「putumi」、そして発音は「プトゥミ」、もしくは「プッミ」となります。その意味は、「草が蔽い茂る河口」です。「不弥」を「プッミ」の発音に漢字が当てられたアイヌ語と解釈するならば、不弥国は「草が茂る河口の国」を意味することになります。実際に不弥国の比定地と考えられる竹馬川の河口付近は、以前は大きく広がるデルタであり、そこには草が茂っていたと推定されます。よって「プッミ」、「草が茂る河口の国」とは、以前の不弥国の姿をありのままに伝えた名称だと言えます。

また、ヘブライ語でも不弥国の意味を理解することができます。「~は」を意味する![]() (hu、フ)と、「誰」を意味する

(hu、フ)と、「誰」を意味する![]() (mi、ミ)を合わせて、「フミ」と読む言葉になったと解するのです。

(mi、ミ)を合わせて、「フミ」と読む言葉になったと解するのです。![]() (フー)はその言葉を重ねて「フーフー」とすると、「その人こそ!」、「is the one」という意味にもなり、主人公を強調する言葉としても使われます。すると、2つの言葉を寄せ合わせた「フミ」という表現は、「誰が!」、「誰がその人?」という意味になります。しかしこれでは、地名の意味としては相応しくありません。そこで、「ミ」に当てられた「弥」を、もう1つの読みとして考えられる「ヤ」とし、神を意味する言葉と解して、「フヤ」と読んでみました。すると、「神こそは!」「神がそのお方だ!」という力強い信仰告白の意味に捉えることができます。

(フー)はその言葉を重ねて「フーフー」とすると、「その人こそ!」、「is the one」という意味にもなり、主人公を強調する言葉としても使われます。すると、2つの言葉を寄せ合わせた「フミ」という表現は、「誰が!」、「誰がその人?」という意味になります。しかしこれでは、地名の意味としては相応しくありません。そこで、「ミ」に当てられた「弥」を、もう1つの読みとして考えられる「ヤ」とし、神を意味する言葉と解して、「フヤ」と読んでみました。すると、「神こそは!」「神がそのお方だ!」という力強い信仰告白の意味に捉えることができます。

ここではアイヌ語による解釈の方に分がありそうです。魏志倭人伝などの史書に記されている日本の地名は、その地勢や土地柄を上手にアイヌ語で表現していると考えられる言葉も多く、不弥国の解釈においても、アイヌ語における名称の意味が実際の地勢と一致するため、信憑性は高そうです。

不弥国の統治責任者はユダヤ系の補佐官

魏志倭人伝には統治者の名称、肩書きがいくつも記載されていますが、不弥国においては、他の国でも見られる卑奴母離と呼ばれる次官の他に、その上司として、多模(タモ)という名称が用いられています。これら史書に記載されている肩書きの多くはヘブライ語を原語としていると考えられ、この2つも例外ではありません。既に卑奴母離は、教育官、もしくは民衆を指導する副官の意味を持つヘブライ語であることを解説しました。同様に「多模」も、その原語から言葉の意味を汲みとることができます。

まず、多模(タモ)の発音について確認してみましょう。「多」は日本語の音読みでは「タ」ですが、中国語では、「デュ」(duo)、「ト」(to)、「ド」(do) です。また、「模」の発音はどちらの言語でも「モ」です。それ故、「多模」の発音は、「タモ」「デュモ」「トモ」「ドモ」のいずれかであったと推定できます。その発音の1つである「トモ」に類似したヘブライ語の言葉が![]() (tomekah、トメッ)です。実際の発音は「トモッ」にも聞こえるこの言葉には、徒党の一員、サポーター、つまりイスラエル系部族に属する補佐官としての意味があります。不弥国の規模は1000戸と、大変小さな規模の港町であったことから、奴国のように兕馬觚(じまこ)と呼ばれる長官ではなく、単に行政をサポートする役目を授かった補佐官が、教育係の卑奴母離と共に不弥国を取り仕切っていたと考えられるのです。

(tomekah、トメッ)です。実際の発音は「トモッ」にも聞こえるこの言葉には、徒党の一員、サポーター、つまりイスラエル系部族に属する補佐官としての意味があります。不弥国の規模は1000戸と、大変小さな規模の港町であったことから、奴国のように兕馬觚(じまこ)と呼ばれる長官ではなく、単に行政をサポートする役目を授かった補佐官が、教育係の卑奴母離と共に不弥国を取り仕切っていたと考えられるのです。

不弥国の岬に造営された綿都美神社の意味

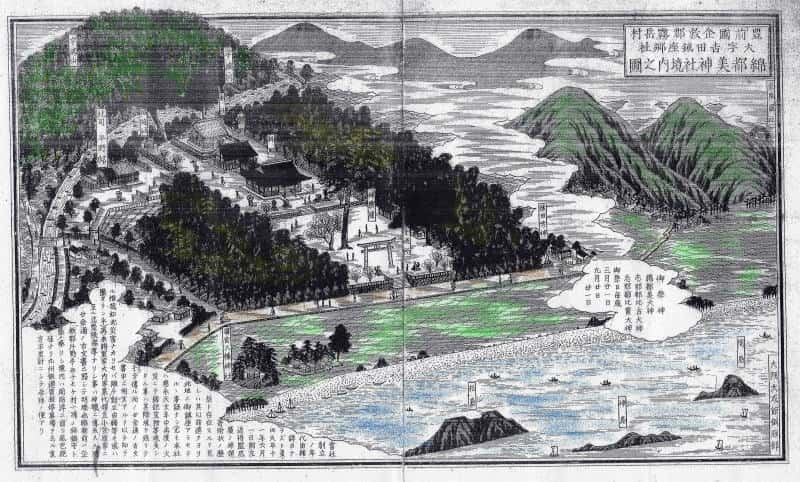

周防灘に向けて大きく広がる竹馬川河口北側の海岸線沿いに、遠い昔、綿都美神社が建立されました。今日では海から1.3kmも離れていますが、明治時代までは神社の正面まで海岸線が迫っていました。つまり綿都美神社は岬の最先端に造営されたのです。綿都美神社の宮司でおられる平野家には、平野文書と呼ばれる14世紀から16世紀にわたる中世の文書が伝来され、現在は市立自然史・歴史博物館に市指定有形文化財として保存されています。また明治時代に描かれた「綿都美神社境内の図」と題された神社全体と周辺の見事なスケッチも存在し、これは平野家にて保存されています。

綿都美神社境内の図

綿都美神社境内の図「綿都美神社境内の図」には、2つの大切なメッセージが含まれていました。まず、明治時代においても鳶ヶ巣山と高蔵山との間の谷間は海であったということに注目です。つまり鳶ヶ巣山は、浅瀬に浮かぶ離島であり、綿都美神社は確かに岬の最先端に建てられていたのです。もう1つのポイントは、綿都美神社が不弥国の海岸沿いに位置するだけでなく、その本殿から鳥居を抜ける参道は、大胆にも一直線に海に面していたのです。海の指標となるがための典型的な、ワタツミと呼ばれる神社のデザインと言えます。

さて、緩やかな傾斜のある山の裾に佇む綿都美神社は、その由緒によると734年「立地条件に最も適したこの地に海神風神を竜王の宮として奉斎」と記載されています。よって、その歴史は少なくとも奈良時代まで遡りますが、実際には奈良時代以前から神々が鎮座され崇められていたと考えられます。また、「明治維新とともに社号を綿都美と改めた」とも記載されています。当初は海と風の神を祀る「竜王の宮」と命名された神社ではありますが、古くから「ワタツミ神社」として知られ、その名残が伝承されてきたのではないでしょうか。その結果、明治に入って正式な社号として改名されたのです。

その祭神は正式には綿都美神、志那都毘古神、志那都毘売神であり、社伝によると招福鎮魂の郷土の守り神としてこれら氏神を仰ぎ祀り、その信仰が継承されてきたとのことです。古事記の神生みの記述の中では、十柱の神の1人である大綿津見神、別名、豊玉彦命が海の神として知られていますが、その次にイザナギとイザナミの間にできた四柱の神の1人である志那都毘古神の名が、風の神として登場します。その後、木の神、山の神、野の神と続きます。大綿津見神と志那都毘古神が、これら一連の自然に関する神々の記述の中で前後に繋がっていることからしても、綿都美神は大綿津見神のことであったと推定されます。これは、不弥国の綿都美神社が、対馬の和多津美神社と深い絆で結ばれていることを意味します。

また、イザナギが黄泉から帰って禊をした際に生まれた底津綿津見神、中津綿津見神、上津綿津見神の三神は、後に列島周辺の海原を渡り巡る海神として知られる阿曇連、阿曇氏の祖先ですが、この三神をもって、綿都美神と称している可能性もあります。いずれにしても、海を支配する神が綿都美神社で祀られていることに変わりなく、国生み当初からイザナギ、イザナミの子として海の支配を任されたスサノオノミコトの働きに準じるものです。対馬と同様に、不弥国の海岸拠点においても、ワタツミ神社の存在は極めて重要だったのです。

綿都美神社が証する次の渡航先

邪馬台国への旅路の途上において、綿都美神社が旅の安全を祈願する祈りの場として重要な役割を果たしただけでなく、その旅先の方向までも見事に明示していたことを、綿都美神社の鳥居の位置から知ることができます。対馬の和多津美神社には5重の美しい鳥居が海岸に向かって一列に並んでいますが、前述した通り、これらの鳥居の方角は、遥か彼方にある朝鮮半島の狗邪韓国の港を指していました。幾重にも重なる鳥居には旅人を迎え入れるべく、渡来する者が目指す方角を示す道しるべの意味があり、また逆に、旅人が訪れてくる方角を指していたとも言えます。

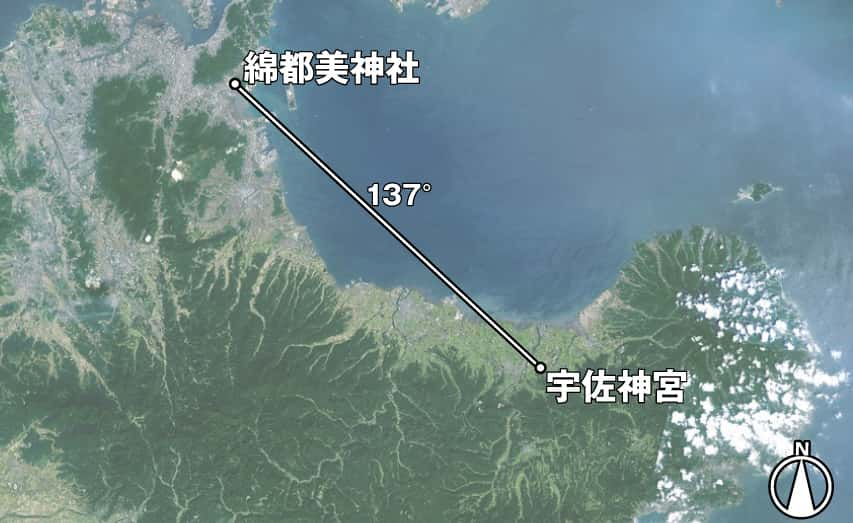

137°の方角を向く綿都美神社の鳥居一方不弥国の綿都美神社の2重の鳥居も、同様に重要な地理的意味を持っています。明治時代に描かれた上の絵を見てもわかる通り、綿都美神社の2重の鳥居は海に向けて参道から一列に並んでいます。そして綿都美神社の本殿から鳥居が並んでいる中心線を指す方角を確認すると南東方向に137度でした。そこで地図上で綿都美神社から137度の方角に線を引くと、ちょうどその線上には宇佐神宮が存在するのです。これは、複数に重なる鳥居が意味する古代海上ルートの原則からして、宇佐神宮を臨む海岸沿いから舟を用いて九州の東海岸を北上して航海する際には、不弥国の綿都美神社を最終目的地として向かったことを示唆しており、旅人が宇佐と北九州の綿都美神社を海岸線沿いに舟で行き来していたことを裏付けるものでもあります。

137°の方角を向く綿都美神社の鳥居一方不弥国の綿都美神社の2重の鳥居も、同様に重要な地理的意味を持っています。明治時代に描かれた上の絵を見てもわかる通り、綿都美神社の2重の鳥居は海に向けて参道から一列に並んでいます。そして綿都美神社の本殿から鳥居が並んでいる中心線を指す方角を確認すると南東方向に137度でした。そこで地図上で綿都美神社から137度の方角に線を引くと、ちょうどその線上には宇佐神宮が存在するのです。これは、複数に重なる鳥居が意味する古代海上ルートの原則からして、宇佐神宮を臨む海岸沿いから舟を用いて九州の東海岸を北上して航海する際には、不弥国の綿都美神社を最終目的地として向かったことを示唆しており、旅人が宇佐と北九州の綿都美神社を海岸線沿いに舟で行き来していたことを裏付けるものでもあります。

宇佐神宮は、邪馬台国へ向かう途中にある極めて重要な聖地です。海岸から6kmほど内陸側にあり、その西側を流れる駅館川を舟で上ったとしても、最終的には2km強、陸路を歩かなければなりませんでした。それでも宇佐神宮は、渡航者にとっては必ずと言ってよいほど立ち寄らねばならなかった八幡宮の総本社、つまり秦氏の一大拠点です。宇佐神宮の社名は古代から目まぐるしく変わりますが、それらの名称からも秦氏の影響力を垣間見ることができます。 綿都美神社と宇佐神宮の位置関係続日本紀には八幡神社、八幡神宮、八幡大神宮と書かれ、日本後紀では八幡大菩薩宮、また日本三代実禄では宇佐宮、延喜式には八幡大菩薩宇佐宮とも書かれています。その後、八幡宇佐宮、宇佐八幡宮、宇佐宮とも呼ばれるようになり、明治6年、宇佐神宮の名称に定められ、現在に至っています。八幡宮の総本社であることからしても、宇佐神宮においていかに「八幡」の名称が重要視されていたかがわかります。

綿都美神社と宇佐神宮の位置関係続日本紀には八幡神社、八幡神宮、八幡大神宮と書かれ、日本後紀では八幡大菩薩宮、また日本三代実禄では宇佐宮、延喜式には八幡大菩薩宇佐宮とも書かれています。その後、八幡宇佐宮、宇佐八幡宮、宇佐宮とも呼ばれるようになり、明治6年、宇佐神宮の名称に定められ、現在に至っています。八幡宮の総本社であることからしても、宇佐神宮においていかに「八幡」の名称が重要視されていたかがわかります。

宇佐神宮の歴史は正式には、大神比義(おおがのひき)が誉田天皇廣幡八幡麻呂(応神天皇)の神託を受けて奉斎したとされる567年を最も古い由緒としており、邪馬台国の時代よりも300年以上後の話になります。しかしながら全国八幡宮の総本社であったことからして、秦氏を中心とする移民が急増した3世紀頃には、既に宇佐において聖地としての差別化が図られ、人々がそこで宗教儀式を執り行い始めたと考えられます。よって邪馬台国がその名声を極めた3世紀には、既に宇佐と不弥国の間は舟によって頻繁に行き来されただけでなく、宗像大社との交流も活発に行われていたと推定されます。こうして大陸から海を渡り列島を訪れた渡来者は、宗像から一旦は陸地を介して不弥国へと渡り、そこから再度、舟で出港し、宇佐を経由して邪馬台国へ向かったのです。

宗像大社の玄関である鐘崎港にて下船し、そこから陸路を通って不弥国へと向かう理由は、それが安全に、かつ最短の時間で東海岸に達する経路であったからです。宗像からの距離は、もし海上を経由するならば、舟が難破する恐れのある響灘と呼ばれる難所を航海しなければならないだけでなく、宗像から岩屋漁港、洞海湾、関門港を経由して門司港を回ると、不弥国まで68kmになります。古代における1日平均の航海距離は、天候不順を理由に航海できない日を考慮すると、およそ15km程度ではないかと推測されます。特に冬場は渡航不能な荒れる海の日が多く、日程に支障をきたします。すると68kmという距離は4日以上の渡航日数を要することになり、天候が良好であったと仮定しても、最低2~3日の航海を必要とする距離です。それと比較して鐘崎港から宗像、伊都国、奴国を経由して不弥国に至る陸路の距離は47km程であり、徒歩で1日半から長くても2日あれば十分に辿り着けるだけでなく、安全な旅が約束されます。それ故、史書に記載されている通りに、宗像で陸行に転じた後、再度、不弥国から水行するという陸海双方による旅路が、長年の経験則により定着したのです。

投馬国まで水行20日の航路とは

(不弥国から)南へ水行20日進むと投馬国に到着する

邪馬台国への道のりの中で、不弥国の次に向かう拠点が投馬国です。不弥国の比定地である北九州の周坊灘を見おろす高蔵山の裾に建立された綿都美神社が面する海岸線は、およそ南北に続いています。よって、不弥国の港より出港する舟の多くは海岸線に沿って、まずは南の方へ航海をすると考えられ、史書の記述内容と一致します。

不弥国からの想定渡航路

不弥国からの想定渡航路不弥国から投馬国への航海路は4通りの可能性があります。まず航路Aは不弥国から一旦、北上して山口県の宇部の方向に回り、そこから瀬戸内海の北側を東進することを想定します。しかし、この航路は東南方向にある不弥国に到着した後、北方へ舟で戻るという無駄な航路が含まれるため、宗像から陸路を通って来た意味がなくなります。また、史書の記述にある「南へ水行」という記述にも反しています。さらに、東方へ向かうには四国側を経由するよりも若干短い距離ですみますが、途中に無数の瀬戸内海の島々が浮かび、指標となる岬の存在も乏しいことから、渡航経路がわかりづらいことは明白です。宇佐神宮という重要拠点をバイパスすることになることからしても、検討の対象外と言えます。

航路Bは、九州の東海岸線をそのまま南下する航路です。すると不弥国よりおよそ300kmの地点には今日の日向の存在が浮かび上がり、そこが投馬国の比定地であるという可能性が見出されます。ところが史書の記述では、投馬国を過ぎた後、さらに10日間の水行が続くのです。すると都合、不弥国から30日となる水行となり、九州の東海岸を南下した場合は、その舟は鹿児島を超え、種子島、もしくは屋久島周辺にまで到達すると考えられます。この経路の問題は、まず屋久島周辺に向かうとするならば、九州の西海岸沿いを経由すればもっと短い渡航距離で行くことができるため、東海岸沿いの渡航ルートは理不尽であることです。また、帯方郡から東南方向にあると明記されている邪馬台国の位置付けからも種子島や屋久島が大きく逸れていることも問題であり、これらの小さい島に到達した後の陸路を介した旅の説明が全くできません。更に邪馬台国が有すると言われた7万戸もの国家を造営するだけの土地柄があるとは考えられないのです。

すると残された可能性は、航路C、もしくはDになります。これら2つの航路の共通点は、不弥国から一旦、南方へと渡航し、宇佐を経由した後、国東半島を回り込んで、その南側まで到達した後、そこから一気に東方の佐田岬まで渡ることです。天気が良く、空気の澄み切っている日には、国東半島の東方には佐田岬を見ることができます。そして佐田岬に渡った後、経路Cは四国の南側を航海して高知県の太平洋沿いに向かうルートとなり、経路Dは四国の北部、瀬戸内海側を渡り、愛媛県から香川県に向かって航海するルートを提唱します。この国東半島の南方から佐田岬に向かう航路は一見、遠回りをしているように見えますが、大切な宇佐神宮を経由しているだけでなく、実は不弥国の綿都美神社が宇佐神宮を指して渡航の指標を掲げたと同様に、国東半島においても、そこから佐田岬を指して渡航の指標を掲げる神宮が存在し、しかもその境内には四国と九州間において舟が頻繁に行き来するためには無くてはならない貴重な施設が造営されていたのです。

0 件のコメント:

コメントを投稿