ザビエルを悩ませた日本人たちの質問

フランシスコ・ザビエルが一六世紀に日本にやって来たとき、数多くの日本人が、彼を通してカトリックの教義を聞きました。ザビエルは教皇庁へ書き送った手紙の中で、「地獄」についてのカトリックの教義を日本で説くことがいかに困難かを、次のように語っています。

「日本人を悩ますことの一つは、地獄という獄舎は二度と開かれない場所で、そこを逃れる道はないと、私たちが教えていることです。彼らは、亡くなった子どもや、両親や、親類の悲しい運命を涙ながらに顧みて、永遠に不幸な死者たちを祈りによって救う道、あるいはその希望があるかどうかを問います。

それに対して私は、その道も希望も全くないと、やむなく答えるのですが、これを聞いたときの彼らの悲しみは、信じられないほど大きいものです。そのために彼らはやつれ果ててしまいます。……神は祖先たちを地獄から救い出すことはできないのか、また、なぜ彼らの罰は決して終わることがないのかと、彼らはたびたび尋ねます。……

彼らは親族の不運を嘆かずにはいられません。私も、いとしい人々がそのような嘆きを隠せないのを見て、涙を抑えられないことがあります」

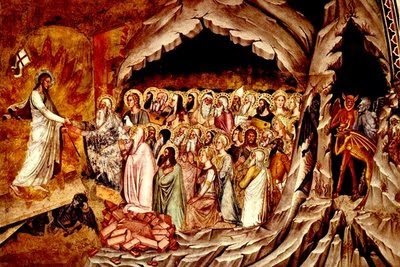

ザビエル像。彼も、「よみ」と「地獄」を混同していたために、

日本人の質問に適切な答えができずに、苦しんだ。

このようにザビエルは、カトリックの教義に従い、キリストを知ることなく死んだ未信者は今地獄にいると、やむなく彼らに教えました。そして彼らに救われる道はないと。

それを聞いたときの日本人の嘆き悲しみは、欧米人とは比べものにならないほど激しかったのです。

ザビエルは結局、日本人に対しては、地獄の恐怖を説くのではなく、十字架の福音の恵みを強調することによって、宣教を推し進めました。しかし、どこへ行っても、

「キリストを信じないまま死んだ私の両親や、先祖たちは今どこにいるのですか」

という日本人の質問に悩まされ続けたのです。この質問は、今日も日本人の間に深く存在しています。そして今日の教会がこの疑問に対し、適切な答えを与えないために、日本人への伝道はなかなか進まないのです。

ザビエルは、まことに偉大なキリスト者であり、日本宣教の大きな礎を築いた人でした。しかしその彼にも、福音理解に若干の不充分さがあったのです。

それは死後の世界の理解に関する不充分さです。そのために彼は、日本人たちから洪水のように寄せられて来る疑問に対し、適切な答えができなかったのです。

その不充分さは第一に、彼が一般的カトリックの教えと同様に、「地獄」と「陰府」(よみ)を混同し、同じものと考えてしまっていたことです。けれども、前章で解説してきたように、両者は全く別の世界です。

中世の教会の堕落時代以来、ながいあいだ「陰府」(黄泉、ギリシャ語ハデス、ヘブル語シェオル)は、「地獄」(火の池、ギリシャ語ゲヘナ)と同じものと思われ、混同されてきました。

しかし、陰府は最終的に地獄に捨てられると、新約聖書は述べています(黙示二〇・一四)。また旧約時代には、陰府はすべての人が死後に行く場所でした。旧約の聖徒たちも、死後はそこへ行ったのです(創世三七・三五)。

このように陰府は、地獄とは全く別の場所です。今日、クリスチャンは死後は天国へ行っており、一方、未信者は死後、陰府に行っています。未信者は地獄に行っているのではありません。

聖書的セカンドチャンス論

死後に福音を聞き回心する機会

前章「天国・よみ・地獄」では、未信者が死後に行く「陰府」(よみ 黄泉)が「地獄」とは異なるものであることをみました。

この章では、

「キリストを知らずに死んだ魂が、死後の世界で福音を聞いて回心し、救われる機会は果たして与えられるか」

という問題について、みてみましょう。

本書では、この地上の生、すなわち地上で生きている間に回心して救われる機会を「ファーストチャンス」と呼んでいます。

一方、死後に福音を聞き、回心して救われる機会を「セカンドチャンス」と呼んでいます。地上の生がファーストチャンス、死後の生がセカンドチャンスです。

結論からいうと、私は聖書の教えに基づき、「死後のセカンドチャンスはある」と考えています。それについては、有名な第一ペテロの聖句だけでなく、少なくとも他に七つ、計八つの聖句がセカンドチャンスを示している事実を、みていきたいと思います。

セカンドチャンス論は、いわゆる「万人救済説」(すべての人は救われる)ではありません。万人救済説は聖書的な教えではありません。またセカンドチャンス論は、「煉獄説」(中途半端なクリスチャンは煉獄で清められてから天国に入る)や「無名のキリスト者説」(キリスト者とは称されなかったが実質的にキリスト者と同様なので救われる)でもありません。

私はここに、「死後に、よみでキリストの福音を聞き、それに従って救われる人々もいる」という聖書的セカンドチャンス論を展開したいと思います。セカンドチャンスについてはクリスチャンの中に、

「セカンドチャンスがあるといえば、未信者は死後に回心すればいいと考えてしまうから、説くべきではない」

という意見の人々もいます。しかし私は、それは違うと考えています。死後の世界がいかなるものであり、福音とは何かを正しく説くならば、この地上で生きているうちにこそ回心すべきことが、むしろはっきりと理解されるのです。

私の伝道においても、それを強く実感してきました。また実際にセカンドチャンス論は、多くの信徒と求道者に希望を与えてきたのです。

セカンドチャンス論は、今も反対者が多くいることも事実です。よみと地獄の混同は中世以来長く続いてきたため、どうしてもその混同により派生する観念から抜け出せずに判断してしまう人々も多いのです。

しかし一方、今日の神学者、伝道者、牧師、宣教師などの中に、セカンドチャンス支持派がかなりの勢いで増えているのを私は各地で見ています。私は、日本や海外のそうした方々から多くの手紙を受け取っています。

セカンドチャンスははたして本当にあるのか、ないのか、それを詳しくみてみましょう。

ザビエルを悩ませた日本人たちの質問

フランシスコ・ザビエルが一六世紀に日本にやって来たとき、数多くの日本人が、彼を通してカトリックの教義を聞きました。ザビエルは教皇庁へ書き送った手紙の中で、「地獄」についてのカトリックの教義を日本で説くことがいかに困難かを、次のように語っています。

「日本人を悩ますことの一つは、地獄という獄舎は二度と開かれない場所で、そこを逃れる道はないと、私たちが教えていることです。彼らは、亡くなった子どもや、両親や、親類の悲しい運命を涙ながらに顧みて、永遠に不幸な死者たちを祈りによって救う道、あるいはその希望があるかどうかを問います。

それに対して私は、その道も希望も全くないと、やむなく答えるのですが、これを聞いたときの彼らの悲しみは、信じられないほど大きいものです。そのために彼らはやつれ果ててしまいます。……神は祖先たちを地獄から救い出すことはできないのか、また、なぜ彼らの罰は決して終わることがないのかと、彼らはたびたび尋ねます。……

彼らは親族の不運を嘆かずにはいられません。私も、いとしい人々がそのような嘆きを隠せないのを見て、涙を抑えられないことがあります」

ザビエル像。彼も、「よみ」と「地獄」を混同していたために、

日本人の質問に適切な答えができずに、苦しんだ。

このようにザビエルは、カトリックの教義に従い、キリストを知ることなく死んだ未信者は今地獄にいると、やむなく彼らに教えました。そして彼らに救われる道はないと。

それを聞いたときの日本人の嘆き悲しみは、欧米人とは比べものにならないほど激しかったのです。

ザビエルは結局、日本人に対しては、地獄の恐怖を説くのではなく、十字架の福音の恵みを強調することによって、宣教を推し進めました。しかし、どこへ行っても、

「キリストを信じないまま死んだ私の両親や、先祖たちは今どこにいるのですか」

という日本人の質問に悩まされ続けたのです。この質問は、今日も日本人の間に深く存在しています。そして今日の教会がこの疑問に対し、適切な答えを与えないために、日本人への伝道はなかなか進まないのです。

ザビエルは、まことに偉大なキリスト者であり、日本宣教の大きな礎を築いた人でした。しかしその彼にも、福音理解に若干の不充分さがあったのです。

それは死後の世界の理解に関する不充分さです。そのために彼は、日本人たちから洪水のように寄せられて来る疑問に対し、適切な答えができなかったのです。

その不充分さは第一に、彼が一般的カトリックの教えと同様に、「地獄」と「陰府」(よみ)を混同し、同じものと考えてしまっていたことです。けれども、前章で解説してきたように、両者は全く別の世界です。

中世の教会の堕落時代以来、ながいあいだ「陰府」(黄泉、ギリシャ語ハデス、ヘブル語シェオル)は、「地獄」(火の池、ギリシャ語ゲヘナ)と同じものと思われ、混同されてきました。

しかし、陰府は最終的に地獄に捨てられると、新約聖書は述べています(黙示二〇・一四)。また旧約時代には、陰府はすべての人が死後に行く場所でした。旧約の聖徒たちも、死後はそこへ行ったのです(創世三七・三五)。

このように陰府は、地獄とは全く別の場所です。今日、クリスチャンは死後は天国へ行っており、一方、未信者は死後、陰府に行っています。未信者は地獄に行っているのではありません。

陰府の中からも礼拝が捧げられるという聖書の言葉

私たちがこの地上に生きている間に神を信じたことの意義は、すこぶる大きなものです。地上にいる間に信じたからこそ、神の子としての祝福された生き方を、この地上ですることができるからです。

陰府に行ってからでは、そのような生活はありません。だからこそ、地上に生きている間に神を信じ、キリストを信じ、神の栄光を現わす祝福された生き方をこの地上でしなければならないのです。

地上に生きている間になす回心は、他の何にもまさって尊いものです。生きているときに信じるのが、一番良いのです。しかし一方では、地上に生きている間に福音を聞く機会が一度もなかった人々も大勢います。彼らは、今は死んで、一般的死者の世界である「陰府」にいます。

あるいは、地上にいるときは福音を聞く機会が充分なかった、という人たちもいます。彼らは、ただそれだけで、もう救われないのでしょうか。そうではありません。聖書は、福音は陰府に行った人々のためにも存在している、と明確に語っているのです!

「それはイエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものがひざをかがめ、また、あらゆる舌が、『イエス・キリストは主である』と告白して、栄光を父なる神に帰するためである」(ピリ二・一〇~一一 新共同訳)。

ここで「地下のもの」と言われているのは、陰府にいる人々をさします。「地下」の世界は聖書ではつねに陰府を意味し、陰府は「地下の国」と呼ばれています(エゼ三二・一八)。

「イエスの御名によって……地下のもの……がひざをかがめ……『イエス・キリストは主である』と告白して、栄光を父なる神に帰するためである」――聖書は、福音は陰府の人々のためにも存在していると、述べているわけです。

これは非常に大切な点です。福音は、地上の人たちのためだけにあるのではなく、陰府の死者のためでもあります。神は、死者にも深い憐れみをもっておられるのです。実際、旧約聖書で神は、

「生きている者にも、死んだ者にも、御恵みを惜しまれない主」(ルツ二・二〇)

と呼ばれています。死者にも恵みを惜しまれない神!

ナオミはルツに言った。「生きている者にも死んだ者にも

御恵みを惜しまれない主が…祝されますように」

これは旧約時代からの神の民の信仰でした。神は死者に対しても恵みを惜しまれません。さらに、黙示録にこう書かれています。

「わたしは、天と地、地の下と、海の中にあるすべての作られたもの、そして、それらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた。『御座にいますかたと小羊とに、讃美と、誉れと、権力とが世々限りなくあるように』。四つの生き物はアーメンと唱え、長老たちはひれ伏して礼拝した」(黙示五・一三 新共同訳)

ここに、やはり「地の下」と述べられ、地下からの讃美礼拝が捧げられた、と述べられています。キリスト再臨が間近になった患難時代において、陰府の人々の口からも、神とキリストに対する礼拝と讃美の声があがるというのです! 事実、イエス様は、

「死人が神の子(キリスト)の声を聞く時が来ます。……そして聞く者は生きるのです」(ヨハ五・二五~二八)

とも言われています。イエス様が「生きる」というとき、それは救われるという意味です。陰府の死人であっても、キリストの福音を聞き、生かされるとき、神への心からの礼拝を捧げることができます。まさに死後のセカンドチャンス、死後の救いです。

ただし、これは必ずしも陰府に行ったすべての人が救われる、という意味ではありません。最終的には滅びる人々も少なくないのです。キリストが言われたように、

「滅びに至る門は大きく……そこから入って行く者が多い」(マタ七・一三)。

最終的に地獄へ行ってしまう人々はかなりいます。けれども先の黙示録の言葉は、陰府に行った人々のすべてが地獄へ行くわけではないことを、はっきり語っているのです。

陰府に行った人々の中には、最終的に地獄に行く人々もいるものの、一方では神を信じ、救い主キリストを信じて礼拝を捧げ、救われる人々も決して少なくない――そう聖書は語っているわけです。

先のピリピ人への手紙、ルツ記、ヨハネの黙示録、ヨハネの福音書などの言葉は、これまで無視され続けてきました。しかし、御言葉を無視してはいけないのです。陰府に行った人々の中にも救われる人はいる――聖書は明確に語っています。

どうしてそのようなことが可能なのでしょうか。それを知る鍵は、あの「キリストの陰府下り」の出来事にあります。詳しく見てみましょう。

天国と陰府の間に描かれたVサイン

キリスト教の信仰においては、イエス・キリストは天におられた神の御子でありながら、地上に人となって降誕し、そして約三三年半の生涯ののち十字架にかかって死に、死後「陰府」に下り、三日目に陰府から復活し、四〇日間地上におられてから昇天し、天に帰られたとされています。

イエス・キリストは、十字架の死によって人々の罪の贖い(救い)を全うし、復活によって死を破られた勝利者です。キリストは天国と陰府の間に、巨大な「Vサイン」を描かれたのです。

キリスト教会で信者が唱えるものに、「使徒信条」と呼ばれる信仰告白があります。その中に、

「主は……十字架につけられ、死にて葬られ、陰府に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり……」

とあります。この信仰は初代教会以来のものです(使徒二・三〇~三二)。そしてこの勝利者キリストにより、私たちも暗い陰府から、生命の躍動する輝かしい天国に引き上げられるというのが、キリスト教信仰なのです。

さて、キリストは十字架の死後三日間、陰府に下って、そこで何をなさったのでしょうか。この三日間、キリストは何もなさらなかったわけではありません。聖書は、キリストは陰府で宣教をなさったと述べています。

「キリストは、肉では死に渡されましたが、霊では生きる者とされたのです。そして、霊においてキリストは、捕らわれていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちは、神が忍耐して待っておられたのに従わなかった者です。……死んだ者にも福音が告げ知らされたのは……彼らが……霊において生きるようになるためなのです」(第一ペトロ三・一八~四・六 新共同訳)

キリストの陰府での福音宣教を語る神学者

しかしこの聖書個所は、じつは古来、神学者の間で最も議論の対象となってきたところです。右に示した日本語訳は『新共同訳』のもので、原語に忠実な訳をしています。そのほか原語に忠実な『新改訳』や『口語訳』なども、同じように訳しています。

これらの訳を読めば、キリストは死後、陰府に下り、そこで福音宣教をなされたという意味に、きっと誰もが読むに違いありません。それは、ギリシャ語原文を読んでも同じことです。そしてその解釈が正しいのです。

東京神学大学学長・熊澤義宣(くまざわよしのぶ)師は、伝道用にお書きになった「東神大パンフレット7 十字架と復活」の中で、この第一ペテロの聖句は明らかに「キリストの陰府での福音宣教」を語っているとして、こう述べています。

「信仰を持たないで亡くなった人、とりわけ自分の親しい人はどうなるのか、という疑問がよく出されます。『愛する家族が救われないとすれば、自分だけが洗礼を受けるのは心苦しい』といった心境から受洗にふみきれない場合もあるでしょう。

聖書はこれについてどう言っているでしょうか。・・・・参考までにこの問題に関して次の個所をあげることができます。ペテロの第一の手紙3章19節です。・・・・ここにはキリストが死んだ人のいる世界に下って行かれたと記してあります。

聖書の時代の人々の考えでは、一番上に天、その下に地上があり、その下に地下があるわけですが、その地下とは陰府(黄泉、よみ)の世界であると書かれています。・・・・ゲヘナ(地獄)はこの陰府とは違うものとして描かれています。

『獄に捕らわれている霊どものところ』というのは陰府を意味しているのです。キリストが、この死んだ人の所へ下って行かれ、キリストの救いにあずからなかった人の所へ下って行かれたのは、そこで福音を宣べ伝えるためであった、と記されています。

このことは、キリストを知らないで死んだ人たちにもキリストの恵みが行き渡るためであると、ペテロの手紙は私たちに解説をしてくれているわけです」[日本基督教団経堂北教会の修養会(1972.8.19-20)で語られたメッセージ]

このように、神学者として名高い熊澤先生も、第一ペテロの聖句を積極的に伝道に使っています。この聖句は、「伝道に不都合」などころか、むしろアジアにおいて、またとくにこの日本において、欠かすことのできない聖句なのです。

同様にイギリスの高名な神学者ウィリアム・バークレー教授(グラスゴー大学)も、ペテロの手紙の注解の中でこう書いています。

「使徒ペテロは、キリストが死人の世界に下っていき、そこで福音を宣教したという驚くべき思想を伝えている。すなわち、死によって裁かれた人でも、なおもう一度福音を受け入れ、神の御霊によって生きる機会があるという意味なのである。ある意味では、これは聖書の中で最も素晴らしい文章の一つである。というのは、もしこの説明が真理に近ければ、それが私たちに、福音の第二の機会という、息をのむような光景を垣間みさせてくれるからである」

またアメリカのフラー神学校で教鞭をとる指導的な神学者ジョエル・B・グリーン教授(新約学)も、こう書いています。

「第一ペテロ4:6の『死んだ者』は、死後に福音を聞く機会を与えられた人々である。・・・これは、ピリピ2:9-11の『神はキリストを高く上げて、すべての名にまさる名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のもの(陰府の死者)など、あらゆるものがひざをかがめ、また、あらゆる舌が、『イエス・キリストは主である』と告白して、栄光を父なる神に帰するため』という御言葉にも通じるものであり、同様の意味を持っている」(ペテロの手紙注解)

さらに彼は、初期キリスト教の諸文書も引用し、「キリストの陰府における福音宣教」という解釈は、じつは1~3世紀のキリスト教徒たちの間でもよく広まった理解だったことを明らかにしています。

3世紀のヒッポリュトス、テルトゥリアヌス、アレクサンドリアのクレメンス、オリゲネスなどの教父や歴史家は、死後の回心の機会は初代教会の理解であったと記しています。

陰府での福音宣教

ところが、あの暗い中世の時代以降、多くの神学者たちが、これを全く違う意味に読んできました。たとえば、キリストが陰府で語られたのはじつは福音ではなく、断罪の言葉(有罪宣告)であったという説。

一方、いや、じつはこれはキリストの陰府下りのときのことを言っているのではない、ノアの時代にノアが宣教したことを言っているのだというような説(日本にも、そういう解釈に立って意訳した聖書があります)。他にも幾つかの説が出て、様々な解釈が飛び交ったのです。

どうしてこんなことになってしまったかというと、先ほど述べた陰府と地獄の混同が根底にあったからです。つまり、キリストが陰府に下ったとは、キリストが地獄に下ったことだと理解してしまったのです。そして地獄でキリストが福音を語ったというのでは、おかしなことになると言って、何とか「キリストの陰府における福音宣教」という解釈を避けようとしたのでした。

一度思い込んだ観念は、強いマインドコントロールとなって多くの人を縛っています。しかし、陰府と地獄は全く違う場所です。陰府は世の終末の最後の審判の時までの一時的な場所、一方、地獄は最後の審判以降のための最終的な場所なのです(黙示二〇・一四)。

キリスト者以外の死者は、今は陰府に行っています。地獄に行っているのではありません。陰府は一般的な死者の世界であり、一方、地獄は最終的な刑罰を宣告された人々のみが、世の終末になって行く所なのです。

陰府はいわば留置場のようなものであり、裁判前のものです。一方、地獄は刑務所のようなものであり、裁判後、刑の確定後に収容されるものです。

刑務所では、もはや弁護士も来ることはありません。しかし留置場や拘置所など、裁判前の所では、弁護士も来てくれることがあります。裁判のときに無罪となることもあります。

ところがこの陰府と地獄の区別は、中世の暗黒時代以来、教会から忘れ去られてしまったのです。異教の地獄観が教会に入り込み、地獄は死の直後の場所であると説かれました。地獄と陰府は同一視されたのです。

そのために教会において、おかしな解釈がまかり通ったのです。聖書の大切な真理は失われてきました。けれども、陰府と地獄の区別をはっきり理解するなら、私たちは今や死後の世界の真実を知ることができます。

「よみ」の人々に救いの手を差し伸べるキリスト

(ギリシャ正教のイコン。トルコのイスタンブールのカリエ教会)

陰府で語られた福音

キリストは、陰府に行って、そこで「宣教された」と聖書は述べます。

「宣教された」のギリシャ原語ケーリュソーは、新約聖書ではつねに「福音を宣教する」の意味で使われています。たとえば、「御国の福音を宣べ伝え」(マタ四・二三)、「神の国を宣べ伝え」(ルカ九・二)などです(使徒九・二、ロマ一〇・八、・コリ一・二三、ガラ二・二、第二テモ四・二、他)。

そのほかにも数多くあります。ある人々は、このギリシャ語は「断罪する」(罪を責める)の意味だといいますが、そのような意味で使われている個所は、聖書中、一か所もありません。つねに、神の温かい御教えを人々に宣べ伝えるという意味で使われているのです。

また陰府で「宣教された」の数節あとには、これを受けて、

「死んだ者にも福音が告げ知らされた」(第一ペトロ四・六)

とはっきり書かれていますから、陰府における福音宣教ととるのは、最も自然な解釈であることがわかります。

一方ある人々は、伝道上の不都合を思って、この「キリストの陰府での福音宣教」という理解に反対してきました。つまり、

「もしキリストが陰府で福音を語られたのだとすれば、死者にも回心の機会が与えられたことになる。そうなると人々はきっと、生きている間は好きに暮らして、死んでから回心すればいいじゃないか、と思ってしまうに違いない。これはキリスト教の宣教上、たいへん不都合だ」

という懸念です。けれども、このような懸念は妥当ではありません。伝道上の不都合など、じつはどこにもないのです。

なぜなら、私たちはなぜ回心するのでしょうか。それは、私たちがこの地上で回心するなら、神の子とされて祝福の中を歩めます。神が自分の人生にお与え下さった使命を自覚し、この地上で神の御教えを実践に移せます。

しかし、陰府に行ってからの回心では、そのような生活はありません。

さらに、この地上で回心するなら死後はすぐに天国に行けますが、地上で回心しないなら、死後は陰府に下り、長く苦しい陰府生活を送らなければなりません。このように、地上での回心が陰府での回心にはるかに勝っていることは、火を見るより明らかではありませんか。

だからこれをよく説くなら、

「死んでから回心すればいいじゃないか」

という論理には決してならないのです。伝道上の不都合を思うのは、まったくの見当違いというものです。私たちは、人々がこの地上に生きている間に回心できるように、熱心に伝道すべきなのです。それが人間の創造目的を完成する道だからです。

陰府は、暗い、生気のない場所にすぎません。陰府に行ってからでは、私たちが人間として生を与えられた使命を全うできません。だから聖書を通し、この地上にいる間に、人生の早い段階から神と共に生きることがいかに大切か、ということを説いていくべきなのです。

「伝道上の不都合」を思うのは、福音の曲解にすぎません。むしろ、陰府に関する健全な理解を持つことにより、この地上でこそ回心しなければならないことが明白になっていくのです。

大洪水以前の死者への宣教

キリストはこのように陰府下りを通して、陰府の死者に回心のセカンドチャンスをお与えになりました。ただし、この聖書個所をよく読むと、キリストが陰府に下られたときに福音宣教をされた相手は、陰府のすべての死者ではないことがわかります。

キリストが福音宣教された相手は、かつてノアの大洪水の時に「従わなかった者」たちであったと書かれています。それはノアの時代の人々をはじめとする、大洪水以前の人々に対してでした。

すなわち、ノアの大洪水以後に死んだ死者のための福音宣教は、このときはまだ行なわれなかったのです。大洪水以後に死んだ一般の死者のための福音宣教は、じつは世の終末が間近になった時代に行なわれることになるでしょう。これについては後述します。

ノアの大洪水は、紀元前二四〇〇年頃起こりました。一方、キリストの陰府下りは、紀元後三〇年頃です。すなわち大洪水以前に死んで陰府にいた死者は、陰府において少なくとも約二四〇〇年間留め置かれたのち、ようやく福音を聞く機会を得たのです。

彼らは地上でかつて自分が生きた年数よりも長く陰府にいて、そこで数千年間、自分の蒔いたものを刈り取ったのち、ようやく福音を聞いて回心する機会を得ました。つまり、死後に回心する機会を与えられたといっても、それは死の直後ではなかったのです。

これは、たとえ死後に福音を聞いて回心する機会が与えられるとしても、それは決して死の直後ではない、という大切な聖書の真理を示しています。陰府に行った人は、かつて自分が生きていたときに蒔いたものを、そこで刈り取らなければならないのです。

回心の機会が与えられるのは、そのような長期にわたる刈り取りの期間を経た後のことです。だから、その意味でも、

「生きている間は好きに暮らして、死んでから回心すればいいじゃないか」

という思いは、そこからは決して生まれてきません。生きている間に回心して神と共に生きれば、死後は陰府を経ずに、直接、天国に上げられ、至福の中に迎え入れられます。

一方、生きているとき神に背いた生き方をし、死後陰府に下った人は、自分の蒔いたものをそこで刈り取る期間を経験しなければなりません。それは辛いものになるでしょう。だから回心は、生きているうちにすべきなのです。

しかし、死者の中には、かつて生きていたときに福音を一度も聞いたことのない人々もいます。だからそうした人々のためにも、死後に回心の機会が与えられることは、神の公平さと義を示すことになるでしょう。

皆が回心したか

キリストの陰府下りにおいて、キリストが陰府の人々に福音を語られたとき、陰府の人々はどのように反応したでしょうか。聖書には、

「死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが……神との関係で、霊において生きるようになるためなのです」(第一ペトロの手紙四・六)

と書かれています。陰府での福音宣教は、彼らを霊的に救うためだ、という意味です。つまり、このとき福音を聞いて信じた人々はいたはずです。

しかし、はたして全員が福音を信じたのでしょうか。「陰府で多くの人々は苦しい中におかれていたから、彼らは福音を聞いたとき、誰もがすぐさまそれを信じたことだろう」と思う人もいるかもしれません。

けれども、必ずしもそうではありません。信仰とは何かというと、単に神やキリストの存在を信じるということではありません。信仰とはそれ以上のものです。神の存在を信じるだけでは、まだ回心ではありません。なぜなら神の存在なら、悪霊でさえ信じています。聖書に、

「あなたは、神はおひとりだと信じています。りっぱなことです。ですが、悪霊どももそう信じて、おののいています」(ヤコ二・一九)

と記されています。悪霊たちは、神が存在し、唯一のお方であることをよく知っています。だが神に対する信仰は持っていません。神の存在を知っていることと、信仰とは別のものなのです。

キリストが救い主であるということにしても、そうです。悪霊たちでさえ、それを知っておののいています(マコ五・七)。

信仰とは、神を愛し、神に従い、神と共に生きることです。そして、キリストが単に(全人類の)「救い主」であると認めるのではなく、「私の救い主」、つまり私を罪と滅びから救い上げてくださる救い主だと信じて、自ら彼につき従っていくことなのです。

これが信仰です。この信仰に立つことが回心です。

陰府の人々がキリストの福音を聞いたとき、ある人々は、単に陰府の苦しみから逃れたいと思って「ええ、私は信じます。信じます」と答えたかもしれません。あるいは最後の審判の法廷がこわいから、それから逃れるために、ただ「信じます。信じます」と言ったかもしれません。

しかし、神の前に人の心は裸です。神の前で偽ることはできません。死後の世界においては、魂が本当に神に対して忠実な者となる決意をしているか、また神を愛しているかが厳しく問われることになるでしょう。

その「回心」が本当で、純粋なものか、またそうでないかが厳しく問われることになります。したがってキリストの福音を聞いた陰府の人々のうち、ある者たちは本当の回心と認められて救われ、またある者たちはそうではなかったでしょう。

回心と認められた人々は、キリストの昇天のとき、陰府の慰めの場所にいた旧約の聖徒たちと共に、昇天されるキリストに連れられて天国に入りました(エペ四・八)。回心した人は、もう陰府にいる必要がなかったからです。

しかし一方、回心しなかった人は、その後も陰府に留め置かれたでしょう。彼らは世の終末に至るまで、そこに留め置かれるのです。

このように陰府でも、長期にわたる懲らしめの期間のあとに回心の機会が与えられますが、そのとき本当の回心を示せるかどうかは人にはわからないことです。だから、もし人がこの地上で生きているときに福音を聞いたなら、この地上にいる間に信ずるのが一番良いのです。

陰府の人々に救いの手をさしのべるキリスト

(正教イコン 14世紀)

大洪水後の死者たちへの福音

私たちがすでに見たように、キリストが十字架の死後の陰府下りのときに福音宣教をされたのは、ノアの大洪水以前の死者に対してだけでした(第一ペテロ三・二〇)。そして、旧約の聖徒たちにだけです。

では、旧約の聖徒たち以外の人々で、ノアの大洪水以後に死者となって陰府に下った人々に対しては、いつ福音が語られるのでしょうか。

大洪水以後の陰府の死者に福音が語られるのは、やはり人々の死の直後ではありません。世の終末が間近になった時です。

聖書の『ヨハネの黙示録』に、いわゆる「患難時代」のことが記されています。聖書によれば、世界はやがて「産みの苦しみの時代」と呼ばれる苦悩の時代を迎えます。神の国が現われるための産みの苦しみの時代です。

そのとき、この世の矛盾や悪が一斉に吹き出し、最高潮に達して、世界は出口を失なうようになるのです。しかしそのとき神が介入して、キリストが再臨(再来)し、すべての悪に終止符を打ち、神の国を地上にもたらしてくださると聖書はいいます。

この産みの苦しみの時代を「患難時代」といいます。

患難時代の主な時期は、七年間続くと言われています。黙示録の予言によれば、その患難時代に、エルサレムに神の二人の預言者が現われるといいます。

彼らは、その頃に世界に台頭している「獣」と象徴的に呼ばれる独裁者に、殺されます。ところが彼らは三日半の後によみがえるのです。

「二人がその証し(宣教)を終えると、一匹の獣(独裁者)が……二人を殺してしまう。……三日半たって、命の息が神から出て、この二人に入った。彼らが立ち上がると、これを見た人々は大いに恐れた。二人は……雲に乗って天に昇った」(一一・三~一二)。

と黙示録に記されています。彼ら二人の預言者は、三年半にわたってエルサレムで宣教しますが、やがて横暴な独裁者によって殺されてしまいます。彼らの死体は大通りにさらされるのです。

だが、彼らは三日半ののちによみがえるといいます。そして彼らはそののち昇天して天国に行くのです。彼らはこの死んでいる「三日半」の間、一体どこに行くのでしょうか。聖書は、それを記していません。

しかし天国ではないでしょう。なぜなら、彼らはそののち昇天して天国へ行くのですから、このときは天国に行く必要はありません。彼らは死んでいる三日半の間、陰府に下るでしょう。

そして、かつてキリストが陰府で死者たちに福音を語られたように、彼らも陰府で死者たちに福音を語るに違いありません。つまりそのとき、ノアの大洪水以後の陰府の死者たちに、キリストの福音が語られるでしょう。

陰府には、かつて生きていたあいだに福音を一度も聞いたことのない人々もいます。そうした人々も、陰府でこの二人の預言者から福音を聞き、回心の機会を与えられるでしょう。

最後の審判の法廷

聖書によれば、患難時代のあとの歴史は、次のように進んでいきます。

まず、キリストの再臨(再来)があります。キリストはハルマゲドンの地(イスラエル北部)で、「獣」(独裁者)の軍隊を滅ぼされます。

キリストはまた、すべての悪を地上から一掃し、地上にご自身の「千年王国」を築かれます。それは地球上における真の平和と幸福と義に満ちた王国です。

千年王国の後、万物、すなわち現在の天地は過ぎ去り、そののち新天新地が創造されます。それは現在の天地万物におけるものとは別の秩序体系を持った、全く新しい世界です。

「世の終末」とは、この旧天旧地と新天新地の境界をいいます。つまり世の終末とは、すべてが無に帰するときではありません。全人類滅亡の時でもありません。聖書のいう「世の終末」は、「この世」と「来たるべき世」との境目のことです。

このとき、生き残る人々がいます。神を愛し、神に従う人々は生き残り、そののち来たるべき神の国を継ぐのだと聖書はいいます。

この世の事物の体制が終結するとき、万物は更新され、新天新地――神の国が現われます。聖書はこのような壮大な未来図を描いているのです。

また現在の天地万物が過ぎ去り、新天新地が創造されようとするそのとき、神の御前で「最後の審判」と呼ばれる裁判の大法廷が開かれます。

「最後の審判」というのは、ミケランジェロの絵にもなっているので、聞いたことのある人も多いに違いありません。それは、神とキリストの御前でなされる一種の裁判です。それはとくに、陰府に留め置かれている人々の最終的な行き先を決定するための裁判なのです。

今まで述べてきたように、聖書のいう人間の死後の状態には、「中間状態」と「最終状態」とがあります。人間の死後の中間状態は、目に見えない霊的な世界としての幸福な「天国」、および、一般的な死者の世界である暗い「陰府」です。

人は死ぬと、そのどちらかに行きます。また人間の死後の最終状態は、「新天新地」(至福の神の国)、および「地獄」(火の池)です。人は最終的にそのどちらかに行くのです。

世の終わりに「最後の審判」の法廷が開かれ、

最終的に「神の国(新天新地)か地獄か」が決定される。

「最後の審判」と呼ばれる神の裁判は、とくに陰府にいる人たちの最終状態を決定するために開かれるものです。キリストの使徒ヨハネは、神の啓示的な幻視のうちに未来の最後の審判の法廷の光景を見せられて、こう書き記しました。

「わたしはまた、死者たちが、大きな者も小さな者も、(審判者である神の)玉座の前に立っているのを見た。幾つかの書物が開かれたが、もう一つの書物も開かれた。それは命の書である。死者たちは、これらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行ないに応じて裁かれた。……死も陰府も、その中にいた死者を出し、彼らはそれぞれ自分の行ないに応じて裁かれた。……その名が命の書に記されていない者は、火の池に投げ込まれた」(ヨハネの黙示録二〇・一二~一五 新共同訳)

最後の審判の法廷には、「幾つかの書物」および「命の書」が出されます。

この「幾つかの書物」には、陰府の人々がかつて生きていたときになした行ないの数々が書き記されています。また、陰府において魂がどのような状況にあったかということも、書き記されているでしょう。彼らはその法廷で、「幾つかの書物」に書き記された彼ら自身の行ないに従って裁かれるのです。

しかし、ここに「もう一つの書物」が開かれたと述べられています。それは「命の書」です。名前が「命の書に記されていない者は、火の池(地獄)に投げ込まれた」と記されているから、これはすなわち回心者名簿です。

その名簿に、回心者として名前が載っていれば新天新地に入れられ、名前がなければ火の池に送られるのです。陰府の人々の最終的な行き先を決定するための裁判の法廷に、このように回心者名簿が提出されていることは、非常に重要です。

なぜなら、もし陰府の人々の中に回心者が全くいないなら、この裁判の法廷に回心者名簿は不用なはずですね。提出されるはずがありません。ところが、提出されています。

それは、この回心者名簿である「命の書」に載るような回心者が、陰府の死者の中にもいる、ということにほかなりません。

裁判で無罪になった人

私はしばしば様々な教会に招かれて、「聖書が教える死後の世界」についてのメッセージをすることがあります。ある教会でのこと、私は大勢の人々に対し、死後の世界について聖書から説き明かしました。そのメッセージのあと、その教会の牧師が講壇に立って、会衆に向かってこんなことを話してくれました。

「私は何度か拘置所に行ったことがあります。何年か前のこと、ある黒人男性が日本に来て、悪いことをしてしまいました。日本人女性と同棲して、彼女をだまして五〇万円を取ってしまったのです。

その女性は彼を訴えたので、その黒人は捕まえられて、いま拘置所にいるという連絡が入りました。私は友人と共に、その拘置所に出向きました。そして裁判があったのです。私は、裁判所を初めて見ました。

黒人男性は、手錠をはめられて、裁判長の前にしょぼんと立っていました。

私の友人は駆け回って、いろいろなところから五〇万円をかき集め、その訴えた女性に返しました。そして女性とかけ合い、なんとか説得して、訴えを取り下げてもらったのです。そののち、裁判長は罪状を読み上げる際、黒人男性に言いました。

『あなたはとんでもない人間だ。許せない。私は人間としては、あなたを到底許せない。

あなたは大きな刑罰を受けて当然の人だよ。しかし、ここにいる二人の人が原告と話して、その訴えを取り下げてもらうようにしてくれた。また、五〇万円は返却された。

だから、あなたは無罪だ。無罪だ!』」

今でも私の耳には、その「無罪だ!」という裁判長の言葉が残っています。その黒人男性は、九九%有罪だったのです。ところが、とりなす人が現われ、弁済する人が現われたことによって、彼は無罪になった。

彼はその場で、ウワーと大声をあげて、泣き崩れてしまいました。本当は刑務所に行くはずだった人が、行かなくて済んでしまった。そういう光景を目の当たりにしました。その光景は一生忘れないでしょう」

そうです。裁判というものは、有罪か無罪かを決定するためのものであり、無罪になることもあるのです。世の終わりに開かれる神の「最後の審判」の法廷もそうです。

陰府に留め置かれていたすべての死者は、その神の裁判の法廷に立ちます。その法廷に「命の書」が提出されます。それに名を記された者は回心者です。彼らは無罪を言い渡され、新天新地の神の国に入るのです。

死後の最終状態の決定

世の終わりの「最後の審判」と呼ばれる神の裁判の法廷で、陰府の人々の最終状態が決定されます。ある者たちは至福の新天新地――神の国に入り、一方ある者たちは、神の御前から永遠に退けられて、地獄に送られるでしょう。

地獄に行く人々とは、陰府で第二の機会を与えられながらも、それを拒んだ人々です。最終的なチャンスをも生かさず、神と共に歩むことを拒んだ者は、神のいない地獄にいくことになります。かつてイスラエルの王ダビデは、

「たとい……私が陰府に床を設けても、そこにあなた(神)はおられます」(詩篇一三九・八 新改訳)

と言いました。陰府にはまだ神の恵みがあります。しかし、地獄にはもはやありません。地獄は神から永遠に隔絶された場所だからです。

なぜ地獄が「苦しい」かというと、それは火が燃えているからとか言われますが、こうした表現は単にわかりやすくするためのたとえに過ぎません。実際は、地獄の苦しさは、恵みと祝福の源である神からの完全な隔絶によるのです。

聖書は、ある箇所では地獄を「暗やみ」の場所とも述べています(マタイ二五・三〇)。太陽の恵みのない暗黒の場所では、暖かさも光の恵みもなくなり、凍えるような苦しみしかなくなるのと同じで、恵みの神のいない場所では苦しみしかありません。この地上において神は、

「悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる」(マタイ五・四五)

方です。神の恵みは、この地上において悪人にさえも、また神を否定する者に対しても与えられています。陰府でもそうです。陰府は地上より暗い世界であるとはいえ、善人にも悪人にも神の恵みがあるのです。しかし、もはや地獄においてはそうではありません。

一方、聖書において地獄は「火の池」とも呼ばれています。そこでは、かつて人が行なった悪い行ないが燃え上がる炎となって、その魂を苦しめることになるでしょう。地獄に送られる者は、セカンドチャンスをも生かさず、神と共に生きることを最後まで拒んだ人々だけなのです。

陰府で福音を聞きながらも回心せず、神と共に生きることをしようとしなかった人々は、神から永遠に退けられ、神のいないその場所に送られます。

すなわち人の死後の最終状態は、神がお決めになるようではあっても、実際はその人自身が自分で選び取っているのです。

新天新地

一方、神を愛し、神と共に生きる人々は、最後の審判を経て、新天新地とも呼ばれる神の国に入れられます。

彼らは神を愛するがゆえに、そこで神と共に永遠に生きるのです。新天新地は、目に見えない世界ではありません。それは単なる霊的な世界ではありません。新天新地は現在の天地が過ぎ去ったあと、それに代わって新たに創造される、実体ある目に見える世界です。

聖書は、新天新地の中心は「新しいエルサレム」と呼ばれると述べています。この新エルサレムは、じつは現在存在している目に見えない霊的な世界としての天国が、その新天新地に降りてきたものです。ヨハネの黙示録は述べています。

「わたし(使徒ヨハネ)はまた、新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらにわたしは、聖なる都、新しいエルサレム(天国)が、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ、天から下って来るのを見た」(二一・一~二)

新天新地の中心「新エルサレム」を、使徒ヨハネは

預言的幻のうちに見せられた。

神のもとにある「天国」は、聖書の別の箇所では「天にあるエルサレム」とも呼ばれています。その天にあるエルサレムが、今や「新しいエルサレム」となって、新天新地に降りてきて、新天新地の中心となるのです。

新エルサレムにおいて、新しい天上界と新しい地上界は、互いに深く交流しています。そこで人々は「神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る」(黙示二二・四)。もはや神を見ても死ぬことはありません。神は直接、人と共に住んで下さるのです。

そこにはもはや、のろわれるべきものは何もありません。永遠の命と愛が支配する世界です。死はなく、病気も、不幸も、悲しみもありません。それは一元的な世界です。

「もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである」(二一・四)

現在の世は、多くの事が二元的です。喜びがあれば悲しみがあり、命があれば死があります。幸福があれば不幸があり、善があれば悪もあります。

けれども、来たるべき世は一元的な世界となります。永遠の命だけがあって死はなく、喜びだけがあって悲しみはありません。また幸福だけがあって不幸はなく、善だけがあって悪はありません。

私たちは、そのような世界をなかなか想像することができません。それは私たちが、悲しみと不幸に満ちた世界に、あまりに長くいたからです。けれども神は、神を愛する人々のために、そのような最終状態を用意しておられるのです。

0 件のコメント:

コメントを投稿