日航ジャンボ機墜落事故の謎 - オレンジ色の金属片の由来

日航ジャンボ機墜落現場に残されたオレンジ色の金属片は何だったのか?

実のところ、これは公表された操縦席のボイス・レコーダに記録が残っている。

日航機クルーは異常が発生し、通常の操縦が出来なくなった段階で『スコール77(緊急事態)』を宣言した。

そして、その後に『オレンジ・エア』と伝えている。

これが、このオレンジ色の金属片の正体である。

機長の高濱氏は海上自衛隊出身である。

そして、海上自衛隊内で『標的機』の事を通称『オレンジ・エア』と呼ぶ。

それは、これだけ他の自衛隊の装備とは異なるオレンジ色をしているからである。

こういったものである。

【標的機、(上)ファイヤー・ビー、(下)チャカ2】

一般に自衛隊の装備には迷彩色がほどこされている。

それは、敵から見えにくくするためである。

そして、その例外が『標的機』となる。

これは、実戦では使用されない装備である。

訓練でのみ使用される。

それで、判別しやすいようにオレンジ色に塗装されている。

標的機は追尾の訓練では本体のみの飛行となる。

しかし、ミサイルといった実弾訓練においては、『標的機』の内部に収納された標的が放出され、100m程のワイヤーにより曳航される。

その『曳航標的』が実弾の標的となる。

日航機で異常が発生した際に、2度の衝撃音が記録されている。

これは、『標的機』本体と『曳航標的』が連続して当たったためだろう。

またこの音を細かく分析すると、1回目の衝撃音が二つに分解できるという。

これは、本体とワイヤーが当たったためなのだろう。

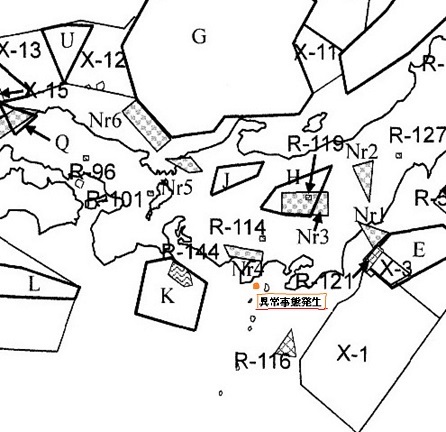

自衛隊の訓練空域を調べてみると下の図のようになる。

『Nr4』という米軍ではなく自衛隊の訓練空域が、事故が発生した相模湾に隣接している。

恐らくこの空域で使用されていた『標的機』が訓練空域を越脱し、相模湾上空を飛行していた日航ジャンボ機にあたってしまったのだろう。

これは相模湾洋上の艦船から打ち出されたものではないだろう。

なぜなら、相模湾上空は訓練空域に指定されていないからである。

初めから規則違反を犯すことはないだろう。

恐らく、『Nr4』内にある『浜松基地』あたりから打ち出されたのではないだろうか?

【浜松基地】

『標的機』というものは『海上自衛隊』『陸上自衛隊』『航空自衛隊』すべてで使用されている。

ここら辺の空域から首都圏にかけての防空の中核を担うのは、中部航空方面隊第7航空団となる。

この航空団の当時の実働部隊は『第204飛行隊』であった。

『百里基地』を拠点としていた。

相模湾まで200Km程度だろう。

当時、使用されていたF15戦闘機の最大速度のマッハ2.5(約3,017Km/h)では、ほんの4分である。

ここら辺での訓練も、この飛行隊が行なっていたのだろうか?

【百里基地】 【第204飛行隊】

現在の防空体制というものはシステム化されている。

かつてのように、ただ狙って撃つものではない。

攻撃対象はレーダーで捕捉され、ミサイルといったもので攻撃を仕掛けることになる。

これらはコンピューターで連動され、ミサイルは攻撃対象を追尾する。

そのシステムの中に、『標的機』も組み込まれているのだろう。

自衛隊は訓練において、民間機を利用とする事は良くあることだそうである。

実際過去において、これが原因での事故も発生している。

日航機の場合、味方機を攻撃する敵機を迎撃するという想定だったのだろうか?

そこでの『標的機』を仮想敵機として日航機に『ロック・オン』して打ち出した。

ところが、迎撃機が『標的機』を見失った。

それで、その『標的機』がそのまま日航機に当たってしまった。

実はこの時期この空域で1機の自衛隊機が試験飛行をしていた。

岐阜の『航空実験団』に所属する『EC-1』である。

この部隊は現在は『航空開発実験集団』と名称が変更になっている。

この組織においては、航空自衛隊で使用するあらゆる航空機や装備品の開発および研究が行なわれている。

試験飛行においては飛行のみならず様々な搭載装備の実地試験も行われるのだが、この『EC-1』には『ECM』も装備されていた。

『ECM』とは電子戦用の電波妨害装置のことである。

この装置の試験が『標的機』のレーダーでの捕捉に何らかの影響を及ぼしたのではないのだろうか?

【EC-1】

事故を起こしたのは当然問題ではあるが、それを隠蔽しているのがより重大である。

さらには、現在においても『宇都宮市連続爆発放火事件』という隠蔽が継続して行われている。

国民を守るために、国民が税金をはらって維持している自衛隊が、国民を殺しているわけである。

議会制民主主義、あるいは議院内閣制、シビリアン・コントロールという理念がすっかり形骸化されている。

怖ろしい話である。

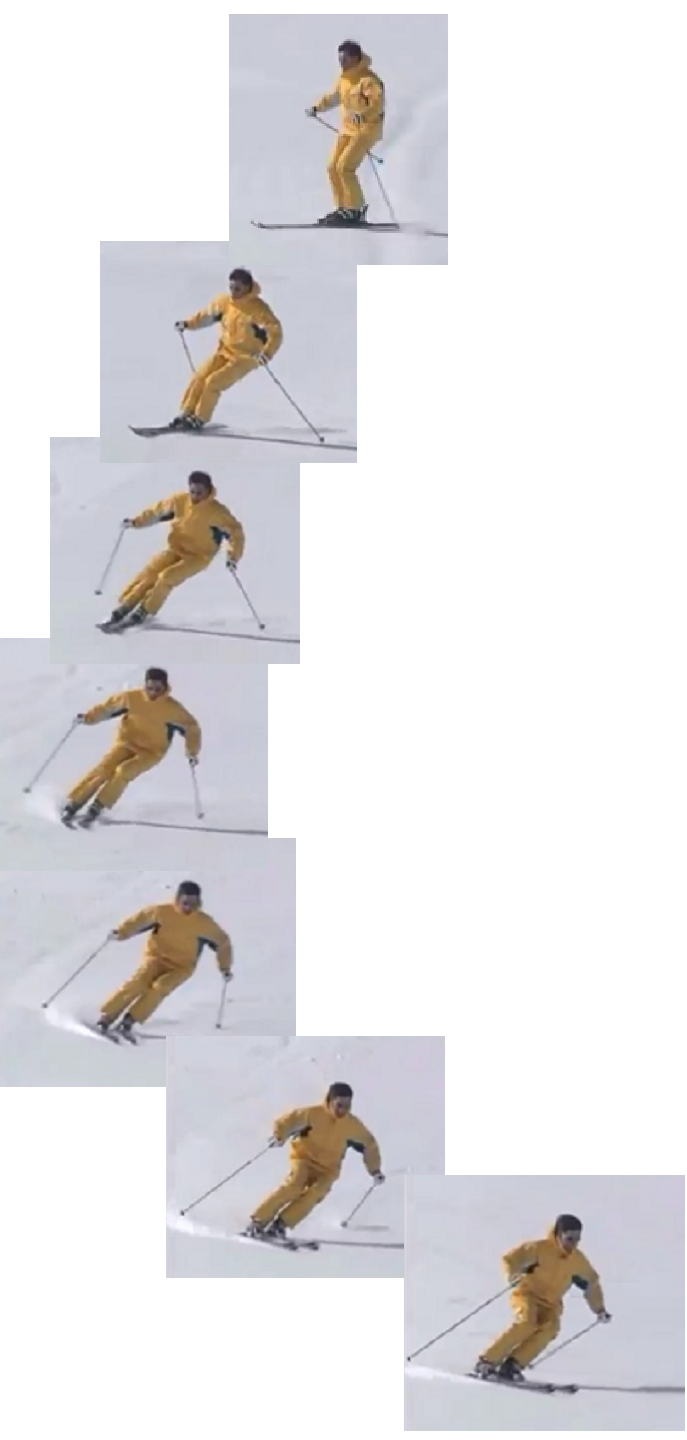

自分の今期のスキーシーズンがスタートして10日程経った。

その間に4回程滑りに行った。

シーズンが始まる時は、余り形にはこだわらず、身体の感覚に任せて滑ることにしている。

そうすると、身体の感覚回路の方から認識回路の方に何やら情報が伝わってくる。

それが結構楽しい。

今その伝わってきている情報について書いてみる。

スキーのターンというものはある種の『操作』なわけだが、自動車の運転のように右にハンドルを切ると右に曲がるといった単純なものではない。

むしろ、左に働きかける事によって右に曲がっていくといった、ちょっとひねくれた『操作』となる。

それは物理的な力の働き方によって起こる『現象』である。

そういった意味で、スキーのターンは『物理現象』である。

そこで行われる『操作』とは、『結果』としてスキーターンという『物理現象』を生み出すための『条件作り』という事になる。

スキーターンの操作を大きな局面で二つに分解すると『切り換え』と『舵取り』ということになる。

『切り換え』とは、スキーと身体の位置取りを左右入れ替えることである。

この操作が、まずもっての『条件作り』となる。

これは身体をどこの位置に移動させるかという、かなり『能動的』な動作となる。

『ポジショニング』ということである。

そして、スキー板の角付けが切り換わり、『雪面抵抗』が発生することにより『舵取り』(=『ターン』)が始動する。

この『雪面抵抗』に耐える力というものは、基本的には『受動的』なものである。

感覚的には、『身体を支える』といった感じとなる。

スキーの板は、横から力が加わるとターンをするように設計されている。

従って、きちんとしたポイントに荷重をもっていけば、スキーはターンするわけである。

これが原則となる。

さらに、どこのポイントに荷重をもっていけば、どのようなターン弧を描くかというのが、次のテーマとなる。

もう少し滑りこんでから、この辺の感覚について書いてみる、

0 件のコメント:

コメントを投稿