バスのなかで、「向こうから来た」交換様式の着想:私の謎 柄谷行人回想録㉓

――90年代の柄谷さんの様々な活動、主に外的な活動を中心にお聞きしてきましたが、理論的な仕事についてもお聞きしていきたいと思います。

柄谷 実は、90年代には著作をあまり出していないんです。本は、対談や座談が中心じゃないかな。「批評空間」の編集やアメリカとの行き来などで忙しかったこともあるんだけど、一番の理由は、英語で本を書くことに気がいっていたからじゃないかと思う。

――それでも、重要な意味を持つ仕事もありますよね。例えば、「探究Ⅲ」の連載が「群像」93年1月号から始まります。4年ぶりの「探究」再開ということになります。

柄谷 これも英語で本を出すこととつながっていました。その前年の春にコーネル大学に滞在して、『隠喩としての建築』の英語版を書いた。「隠喩としての建築」、「言語・数・貨幣」、「探究Ⅰ」の内容を圧縮したものです。昔書いたものの編集なんて気乗りがしなかったけど、やっているうちに新しい考えが出てきて面白くなった。それが「探究」再開につながったということだったと思います。

カント再読で得た発見

――「探究Ⅲ」の連載初回に書かれていたことですね。柄谷さんは「建築への意志」以降の理論的な仕事で内省を突き詰めていくなかで壁にぶつかって、「探究」で他者と出会う方向に"転回"するわけですが、その"転回"の前でも後でもなく、その間、つまり"転回"そのものをもう一度考えてみようという気になった、と。「探究Ⅲ」はカント論から始まりますが、なぜカントだったんでしょうか。それまでの著作にもカントは登場しますが、どちらかというと、批判的な印象でした。

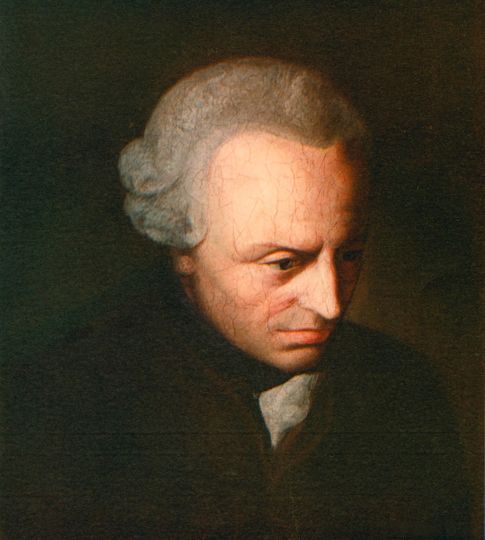

《イマヌエル・カント(1724~1804)は、ドイツの哲学者。東プロイセンの首都ケーニヒスベルク(現ロシア領)生まれで、長くケーニヒスベルク大学で哲学を教えた。当時の主流だった経験論と合理論のどちらも独断的だと指摘し、自然の認識の可能性や限界を見極めようとした『純粋理性批判』は哲学史上の金字塔。自由を扱った『実践理性批判』、二つの批判書をつなぎ合目的性を考察する『判断力批判』と合わせ「三批判」と呼ばれる。数学や自然科学への関心も深かった》

柄谷 カントに向かったのは、たんに面白いと思ったからですね。カントについては、「探究Ⅱ」でも積極的に論じたから、「探究Ⅲ」はその続きです。若い頃からカントは読んでいたけど、「探究」の頃に集中的に読み始めた。そうすると、いろいろと発見があった。真面目くさったイメージがあるけど、実はユーモラスな人であるとかね。その人生も興味深いんです。カントは、今では哲学者の代表格ですけど、生前は薄給の大学教師で苦労も多かった。代表作の三批判のうち、『純粋理性批判』は50代後半、残りの二つは60歳を過ぎてから出たものですし、晩年は若い哲学者たちに押されて顧みられなくなって……。彼が生涯のほとんどを過ごした東プロイセンのケーニヒスベルクは、ヨーロッパの辺境でした。同時に交通の要所でもありましたけどね。第2次世界大戦以降は、ロシア領です。カントがそんなところで生まれて一生を過ごしたことに着目する人は少ないんじゃないかな。輝かしい大ドイツの大知識人だと思われているから。辺境の人間という意味では、僕も似たようなものだ。

――柄谷さんがですか?

柄谷 そうですよ。西洋の連中が、日本に哲学なんてあると思うかね。辺境どころか圏外です。

――つまり、柄谷さんが哲学について語っていても、異端扱いというか……。

柄谷 無視ですね。そんなやつ、いたんか、って(笑)。

――出ましたね(笑)。

柄谷 カントをとりあげるのは、当時、珍奇なことだったんですよ。カントは長いこと、フランスかぶれの日本の思想界では人気がなくて、ださいと思われていたんです。だけど、ちゃんと読んでみたらすごく面白かった。僕が論じたお陰でカント関係の本が急に売れるようになって、ありがたくも複雑な思いだ、とカントが専門の哲学教授に言われたこともありました(笑)。

――カントのどこが面白かったのでしょうか。

柄谷 簡単にいうと、理性の自己批判ということですね。カントによれば、理性は厄介な性格をもっていて、自己の能力に及ばないことを考えようとするんです。カントは、理性によって理性自身の可能性と限界を見極めようとし、その過程で、哲学という学問、さらには自然科学を根底から問い直して、再定義した。

さらに彼は、それまで理性的ではなく、感性的だという理由から低く見られていた芸術を高く評価した。僕も、それまで自分がやってきたことのすべて――文学から哲学まで――を、カントについて考える中で整理しつつ、未来のために刷新しようとしていた。「探究Ⅲ」はそんな感じだったんじゃないかと思う。

――冷戦構造が崩壊した頃からはじめたカント論は、98年9月号から同じく「群像」で連載開始の「トランスクリティーク」に収斂していきます。冷戦構造崩壊というタイミングでカントというのは、何か意味があったんでしょうか。

柄谷 特に考えていなかった。さっき言ったように、ただ面白いから論じただけで。でも、必然性があったのかもしれないね。カントは、ただの観念的な哲学者ではないんです。科学者でもあったし、政治経済についても実際的に考えていました。たとえば、諸国家の連合による世界平和を唱えた。戦前の国際連盟も、現在の国連もカント思想に基づいて結成されたものです。これは、戦争の時代である今こそ必要なものです。誰もそう思ってないけどね。冷戦構造の崩壊は、"歴史の終わり"ではなく、戦争の時代の幕開けだった。

――1989年に米国の政治学者フランシス・フクヤマが発表した論文「歴史の終わり?」ですね。イデオロギーの対立は自由・民主主義の勝利に終わったという仮説を示して注目を集めました。

柄谷 アメリカの勝利においてヘーゲルのいう絶対精神が実現され、理想的な世界が到来した、そんな考えが間違いだったことは、現在の世界的混乱を見れば明らかです。アメリカのヘゲモニーが揺るぎないものだったのは、70年くらいまでで、そのあとはじわじわ衰退していった。現在は末期です。"アメリカ・ファースト"というのは、アメリカは世界のリーダーはやめた、今後はなりふり構わず行く、という宣言ですよね。

――自由と民主主義の勝利というバラ色の話ではなかったわけですね。

柄谷 フクヤマは、諸国家の連合によって世界平和が築けるというカントの考えは甘い、世界平和のためには実力をもったリーダー、覇権国家こそが必要だ、というヘーゲルのカント批判に依拠していました。ソ連崩壊によって、カントもマルクスも終わった、自由民主主義とアメリカの勝利だ、というわけです。

だけどそもそもソ連は、レーニン主義・スターリン主義であって、マルクス的ではない。国連も、全然カントの理念を実現できていない。ヘーゲルだって、そんな短絡的な思想家じゃない。

――冷戦終結後、マルクス主義が終わったといわれているからこそ、マルクスについてあらためて考えよう、そのためにカントを読み直そう、と書いていました。

柄谷 それ以前からマルクス主義者なんて型通りだしね。こっちは、そんなマルクスとはもともと関係ない。ロシア革命も毛沢東も、いいと思ったことなんて一度もないし。ソ連がなくなって、そういう連中がごそっといなくなってくれて、むしろ清々した。

禁煙で中断した「探究Ⅲ」

――「探究Ⅲ」は、カント哲学の様々な概念を検討していくところから始まっています。ただ、アメリカとの行き来もあって、隔月で掲載された後、数カ月間が空いたり、逆に毎号掲載になったりしながら、96年9月号で中断します。現在でも未刊行です。思想的な理由があったのでしょうか。

柄谷 いや、禁煙のせいです。禁煙して書けなくなった。

――そうなんですか。確かに、若い頃の柄谷さんの写真は、タバコを持っているものが多いですね。いつからタバコを?

柄谷 大学院のとき、雑誌に依頼されて原稿を書いたときからですね。学生の頃は、いつもボーッとした感じでだるかったんですよ。それで試しにタバコを吸ってみたら、霧が晴れたように頭がすっきりした。しかし、たちまちタバコなしでは書けなくなって、1日5箱くらい吸うヘヴィースモーカーになった。ニコチンがないとシナプス結合できないみたいな感じで、頭が働かない。口寂しいとか、そんなレベルの話じゃないんだ。

――それは死活問題ですね。なのに、なぜ禁煙に踏み切ったのでしょう?

柄谷 禁煙は幾度となく試していましたけど、当時ニューヨークではタバコが吸えるところがみるみる減って苦労していたから、やめてしまえば楽だろうと思って。だけど、禁煙したら全然書けなくなって、「探究Ⅲ」も休載に追い込まれた。情けない。

――それこそ、その2年後に連載が始まる「トランスクリティーク」は、どうやって書いたんですか?

柄谷 禁煙をやめた(笑)。

――いまはタバコをお吸いになりませんよね。最終的に禁煙に成功したのは、その後になるんですね。

柄谷 2001年ですね。9・11のショックで禁煙を決意して。そのときも、書けなくなりました。それだけではなくて、まともに話せなくなった。座談会で、ほとんど一言も言えなかったこともありました(笑)。

――なかなか大変な状況ですね。どうやって脱出したんですか?

柄谷 一つは断食です。これには劇的な効果があって、話す能力が回復した。それから、文体を変えてみたんです。"ですます調"の中村光夫スタイルにした(笑)。本当は嫌だったんだけど、それで何とか書けるようになりました。

――とはいえ、一方では、中村光夫には、小林秀雄とは違う意味で良さがあるとも言っていたように思います。

柄谷 それはそうなんです。小林秀雄をやめたら、中村光夫にいかざるを得ないだろうっていう考えだね(笑)。小林みたいな"である"とか"ほかならない"みたいな断定調じゃなくて、ちょっと脱力した中村光夫の"ですます"が、禁煙で鈍くなった頭に合ったんですよ(笑)。それから3、4年はほぼ"ですます"で通しました。

――そうですか(笑)。"ですます"で書いているうちに、まただんだん書けるようになったんですね。

柄谷 ええ。でもやっぱり、禁煙前とはスタイルが変わりましたね。その"ですます"が成就したのが、『日本精神分析』(2002年)だな。

「どうして誰も気づかなかったんだろう」

――脱線してしまいました。すると、禁煙で中断した「探究Ⅲ」を仕切り直して、「トランスクリティーク」が生まれていった、と。

柄谷 そうです。「トランスクリティーク」は、最初から英語の本として構想しました。「マルクスその可能性の中心」から「探究」までをまとめて、これまでの集大成にしようと思って。「トランスクリティーク」という言葉は、ディコンストラクションに代わるものとして考えた僕の造語です。そこには、永遠不変の真理というようなものは存在しない、思想には"移動"が必要だ、という意味がこめられていた。たとえば、冷戦体制の崩壊後に、それ以前の考え方をしていてもだめだ、というようなことです。ディコンストラクションは、二項対立に揺さぶりをかけて決定不能性に追い込むものですが、それは冷戦下で、ソ連とアメリカを批判して第三の道を示唆するために有効なアプローチでした。しかし、冷戦体制が終わってからもそれをいつまでも繰り返しているのは無意味だし有害だと。実際、ディコンストラクションは、世界的に受容されていく過程で、むしろ消費社会や資本主義を肯定する論理にされてしまった。デリダ自身は、積極的にマルクスを論じるようになっていたのに。ドゥルーズも自分はマルクス主義者だと明言するようになったし。

――「トランスクリティーク」は「交換様式」の原型が示された記念碑的な著作ですね。まだ明確に「交換様式」とは呼んでいないものの、交換形態の類型として四象限の図を出して、それが近代以前と近代でそれぞれどういった形を取るかを示しています。

柄谷 交換様式論を全面的に展開したのは、『世界共和国へ』(2006)が最初だったかな。ただ、「トランスクリティーク」のときに、基本的な考えははっきり出ていました。

――アイデアを着想したのは、いつですか。

柄谷 98年の9月ごろだったと思う。尼崎の病院に入院していたに母親の見舞いに行った帰り、バス停でバスを待っていたとき、ふとある考えが浮かんだんです。この時点で「トランスクリティーク」の草稿は出来上がっていたんだけど、その結論は、永遠の批判性みたいないものだった。資本主義も国家もしぶとい。だから、倦まずたゆまず批判していくしかないのだ、というような。しかし、それじゃあディコンストラクションと変わらないじゃないか、もっと積極的な何かが必要だ、そしてそれはある、という確信が突如生まれた。

それでバスに乗ったら、今度は交換様式を思いついた。バスを降りてすぐに四象限の表を書いてみた。それを見て、交換という観点から考えると、いろいろがすごくすっきりすることに驚きました。マルクス主義のつまづきになってきた諸問題もこれで解ける、と思った。こんな単純なことなのに、どうしてこれまで誰も気づかなかったんだろう、と不思議な気がしたことを覚えています。それが交換様式論の始まりです。まさに向こうからきたんだ。

――なるほど。「トランスクリティーク」の内容について、次回改めてお聞きします。

柄谷 予習しておきます。学習能力は疑わしいけど(笑)。

(この連載では、柄谷行人さんの半生をお聞きしていきます。取材では、妻の柄谷凜さんにもご協力頂きました。次回は、「トランスクリティーク」についてなど。月1回更新予定)

0 件のコメント:

コメントを投稿