【相対性理論】⑧E=mc^2 の導出(相対論的質量を考慮して仕事量を積分)

循環型社会を実現するには循環する貨幣が必要だ。その意味でラワースがドーナツ経済学#4でゲゼルに言及しているのは意義がある。斉藤幸平などはラワースを紹介しつつもゲゼルを無視する。ケインズによるマルクスとゲゼルの比較に言及したくないのだろう。ケイト・ラワース

— 地域通貨花子1 (@TiikituukaHana) January 4, 2022

ドーナツ経済学 pic.twitter.com/hMsz2F0V2P

ドーナツ経済学ケイト・ラワース pic.twitter.com/YZeOcHOybh

— luminous woman (@_luminous_woman) January 21, 2021

| Kate Raworth (@KateRaworth) |

We launched Doughnut Economics Action Lab two weeks ago today - we are delighted to now have almost 2,000 members, from 100+ countries, co-creating tools for teachers, cities, business, communities, gov. You name it, let's do it. Join us @DoughnutEcon doughnuteconomics.org pic.twitter.com/U0xc30GKsl | |

危険な地球環境の悪化

環境的な上限

人類にとって笑全で公正な範囲

社会的な土台

危険な窮乏

ドーナツの基本要素一人間の幸せの社会的な土台 (それ以下には誰も落ちてはならな

い線)と、環境的な上限(それ以上に地球に負荷をかけてはならない線)。それらの2

本の線で挟まれた部分が人類全員にとって安全で公正な範囲になる。

| Doughnut Economics Action Lab (DEAL) (@DoughnutEcon) |

Today's the day: Doughnut Economics Action Lab is live online! Join the fast-growing community at doughnuteconomics.org Together, let's turn Doughnut Economics from a radical idea into transformative action. #DoughnutEconomics pic.twitter.com/UVxdekcO7W | |

Today's the day: Doughnut Economics Action Lab is live online! Join the fast-growing community at https://t.co/jPJKrOKrFz

— Doughnut Economics Action Lab (DEAL) (@DoughnutEcon) September 29, 2020

Together, let's turn Doughnut Economics from a radical idea into transformative action. #DoughnutEconomics pic.twitter.com/UVxdekcO7W

ドーナツ経済学は、経済成長だけに注目することを避け、持続可能な未来をつくるための考え方です。2011年に、当時オックスファムの研究者だったケイト・ラワースによって考え出されました。ドーナツという誰にでもイメージしやすいデザインを用いていることが特徴です。

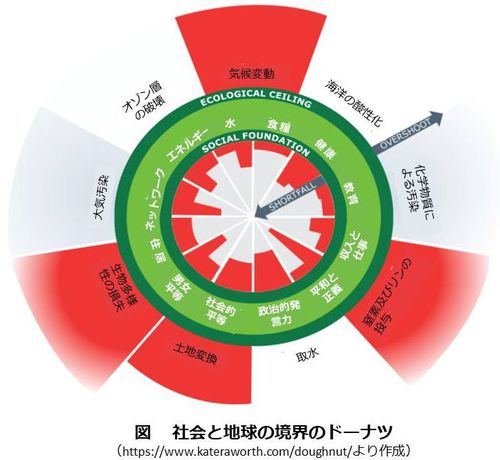

下がドーナツの図です。仮に、ドーナツの食べられるところ(緑の部分)を「中身」、穴の部分を「穴」、外側を「外側」と表現しましょう。「外側」には環境指標が、「穴」には社会指標が配置されていることがわかります。

ドーナツの外側

ドーナツの外側には、ストックホルムレジリエンスセンターの「プラネタリーバウンダリー(地球の境界)」の9つの分野が配置されています。この9分野で超過(行き過ぎや使いすぎ)があれば、その分野のドーナツの外側が赤色で表示されます。赤色の部分が大きければ大きいほど、超過の程度が大きいことを表します。図を見ればわかるように、現在、このうち4つの分野で超過が生じています。

ドーナツの穴

ドーナツの穴は社会面の12分野の「不足」を表しています。図1を見ると、ドーナツの中身におさまっている分野は一つもなく、すべての分野で問題が残っていることがわかります。赤い部分が中央に向かって伸びているほど、不足の程度が大きいことを示しています。

たとえば、平和と正義について赤い部分が2つに分かれています。これは「腐敗認識指数」(各国の公務員や政治家などが、賄賂などの不正行為に応じるかどうかを数値化したもの)が100点満点中50点以下の国に住む人が85%いること、人口10万人あたりの殺人発生件数が年間10件以上の国に住む人が13%いることを表現しています。

※詳しいデータは書籍『ドーナツ経済学が世界を救う』で公開されています。

ドーナツの中身におさまることを目指して

持続可能な未来をつくるためには、環境面での超過と社会面での不足をなくし、すべてをドーナツの「中身」におさめる必要があります。ドーナツの図を見ることで、GDP成長という一つの目標だけに目を向けることをさけ、総合的に考えることができるように。そんな願いからこの図はつくられています。

参考資料

ケイト・ラワース著/黒輪 篤嗣訳, 2018, 『ドーナツ経済学が世界を救う』, 河出書房新社

http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309248486/

What on Earth is the Doughnut?...(英語)

https://www.kateraworth.com/doughnut/

地球の境界(プラネタリー・バウンダリー)2.0 (幸せ経済社会研究所のキーワード解説)

https://www.ishes.org/keywords/2015/kwd_id001823.html

ケイトラワース

ドーナツ経済学

Toshi Kurokawa

5つ星のうち5.0 「公正と環境の経済学」を提示する力作

2018年5月22日に日本でレビュー済み

力作だ。朝日新聞の書評では、これほどよくできた本とは分からなかった。題名が良くないのだと感じる。「公正と環境の経済学」とでも呼ぶべきだろう。ドーナツの形そのものが本質的ではなく、社会的な公正と公平の線と、環境を破壊しないという線の上下の線で区切られた範囲が「正しい」経済学の位置だということだ。

形ということでは、本文中でも「コンパス(羅針盤)」という表現があるが、むしろその方がメタフォーとしては適切だろう。ドーナツという食品を思い浮かべるとなんでドーナツ経済学なんだと戸惑ってしまう。

前書きで、21世紀の正しい経済学のための7つの思考法が示されて、それがそのまま本文の7章になっている。そこで、まずは目次:

経済学者になりたいのは誰か?

第1章 目標を変える―GDPからドーナツへ

第2章 全体を見る―自己完結した市場から組み込み型の経済へ

第3章 人間性を育む―合理的経済人から社会的適応人へ

第4章 システムに精通する―機械的均衡からダイナミックな複雑性へ

第5章 分配を設計する―「ふたたび成長率は上向く」から設計による分配へ

第6章 環境再生を創造する―「成長でふたたびきれいになる」から設計による環境再生的経済へ

第7章 成長にこだわらない―成長依存から成長にこだわらない社会へ

今や誰もが経済学者

付録――ドーナツとそのデータ

謝辞

訳者あとがき

著者が強調しているのは、経済学を説明するモデル、図が、経済活動や経済政策がどうあるべきかを規定するということ。だから、その考え方、立ち位置を変えることで、経済活動そのものが変わるということだ。Rethinking Economicsという、学生たちの活動が紹介されている。経済学が、いま世界が必要とすること、学生が学びたいことを扱わず、世界の不公正に加担しているという批判がこういう活動として行われている。

本書では、経済学の現在がどうしてこうなったかという説明と、これから変えるのはどこをどのようにという説明をデータとともに示しているので、結構細かいことがらまで述べられている。

第1章では、GDPがどのようにして導入されたかの経緯を含めて、その歪みを正すために公正な社会基盤を確保して、環境に対して負荷をかけないというドーナツ形の経済の枠組みを提示する。第7章でGDP成長神話がいかに問題をはらんでいるかの説明があるが、GDPだけを経済指標とすることの問題が述べられている。

第2章では、市場が問題になる。第3章の合理的経済人というモデルとも関係するが、「市場が万能」ではないことが論じられる。「マッチを擦る前と同じように、市場を始める前には注意しなくてはならない。何を燃やし尽くし、灰にしてしまうか、わたしたちにはわからないのだから。」とまとめられている。

市場に関して興味深かったのは、ボードゲーム「モノポリー」のお話。「ゲームの開発者エリザベス・マギーは、土地を人類全員の共有財産と考えるヘンリー・ジョージの思想の熱烈な支持者で、1903年に最初にこのゲームを考案したときには、二種類のまったく異なるゲームのルールを用意していた。「繁栄」と名づけられたルールでは、誰かが新しい土地を獲得するたび、すべてのプレーヤーにお金が配られ、元手がもつとも少なかったプレーヤーの資金が二倍になったところで、ゲームの決着がついた(全員が勝者だった)。いつぼう「独占者(モノポリスト)」と名づけられたルールでは、プレーヤーは自分の土地に止まったあわれなプレーヤーから地代や賃料を徴収して、お金を増やした。ゲームの勝者は、ほかのプレーヤーを全員破産させ、最後まで残ったプレーヤーだった。マギーが二種類のルールを設けたのは、「現在の土地の収奪システムからいかに尋常ではない結果や影響がもたらされるかを、プレーヤーたちに具体的に示し」、土地の所有権の扱いかたしだいで、社会にまったく異なる結果が生まれることを理解してもらいたかったからだ。」とある。パーカー・ブラザーズが1930年代に特許を買い取ってから、今の「モノポリー」だけと改変されたという。

…

世界中に愛好家がいるモノポリーのルーツを巡る泥沼劇とは? - GIGAZINE

2015

https://gigazine-net.cdn.ampproject.org/v/s/gigazine.net/amp/20150621-monopory-history?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.co.jp&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=32&p2r=0&csi=1&aoh=16017691670519&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.co.jp%2Famp%2Fs%2Fgigazine.net%2Famp%2F20150621-monopory-history&history=1&storage=1&cid=1&cap=navigateTo%2Ccid%2CfullReplaceHistory%2Cfragment%2CreplaceUrl

パーカー・ブラザースからマギー氏に支払われた額は約500ドルで、The Landlord’s Gameの名前やルールを改変しないことが条件に含まれていたとのこと。マギー氏は売却に関してはとても前向きで、その理由は大きい出版会社から発売されることで大勢の人に遊んでもらえるからだったそうです。

ただし、アメリカの特許は「出願日から20年」または「特許付与日から17年」のうちいずれか遅く終了する期間までが存続期間となるため、訴えられたAnspach氏は「モノポリーはパブリックドメインである」と主張し、裁判の争点はモノポリーがパブリックドメインであるか否かに移っていきます。

| 上 昌広 (@KamiMasahiro) |

日本のコロナ対策をまとめた本を出すことになりました。是非、お読み頂ければ幸いです。 日本のコロナ対策はなぜ迷走するのか (日本語) 単行本(ソフトカバー) – 2020/11/30 amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9… | |

山田広昭『可能なるアナキズム』

マルセル・モース(Marcel Mauss、1872 - 1950)

https://nam-students.blogspot.com/2019/03/marcel-mauss-1872-1950-httpnam-students.html

ソレル 1847~1922

http://nam-students.blogspot.jp/2014/02/vs.html

NAMs出版プロジェクト: プルードンと集合力

http://nam-students.blogspot.jp/2014/05/blog-post_2.html☆

ドーナツ経済学

《…宇野(=マルクス)とポランニーの洞察は、柄谷行人の『世界史の構造』によって、モースの贈与体系の分析と結び合わされた上で、文字通り世界史的な、かつ(これが主たるポイントであるが)来たるべき社会を見通すようなパースペクティヴを与えられることになった。

…

柄谷の独創は、下部構造論(経済決定論)の再評価を、ポランニーがまさに経済決定論を批判するために提出した原理、すなわち彼が「本来的に経済とは無縁の」行動原理とみなした「互酬」と「再分配」とを、「(商品)交換」と並ぶ交換様式(経済的下部構造)として位置づけ直すことによって行ったことにある。》

上述したような宇野(=マルクス)とポランニーの洞察は、柄谷行人の「世界史の構造」に

よって、モースの贈与体系の分析と結び合わされた上で、文字通り世界史的な、かつ(これが主

たるポイントであるが)来たるべき社会を見通すようなパースペクティヴを与えられることに

なった。 柄谷は、社会の形態を「交換様式」という視点から見ることの重要性を強調しつつ、自

著の狙いを次のように述べている。

マルクス主義者は国家やネーションをイデオロギー的上部構造とみなしてきた。しかし、国…

柄谷は同時に、歴史を見る際に経済決定論的な見方を維持することの重要性を強調している。

上記引用が明らかにしているように、マルクス主義に対する従来の批判は、主として上部構造の

相対的自律性を言うことで、あるいは結局同じことだが、上部構造の「重層的(多元的)決定」

(アルチュセール)を言うことでなれてきたからである。柄谷の独創は、下部構造論(経済決

定論)の再評価を、ポランニー がまさに経済決定論を批判するために提出した原理、すなわち彼

が「本来的 に経済とは無縁の」行動原理とみなした「互酬」と「再分配」とを、「(商品)交換」

と並ぶ交換様式(経済的下部構造)として位置づけ直すことによって行ったことにある。

繰り返すが、ポランニーは資本主義社会以前のとのような社会も経済的領域の社会的領域から

の離床を知らないと主張した。そうした社会では私たちが経済活動とみなすものは、共同体の活

動全体の中に埋め込まれていて、そこでは、経済的構造と政治的構造を区別すること自体が不可

能である。しかし、このような不可分性、一体性は何がそうした一体的構造の基底にあるのかと

いう間いを排除しない。ポランニーが、互酬、再分配、交換を実体経済の「統合形態」と呼んで

いることがそれを示している。「人間と自然環境および社会環境との間の代謝interchange」とし

ての実体的経済を抜きにしては、人間の生存は不可能であり、結果としてとのような社会形態も

存在しえないがゆえに、実体経済のこれらの「統合形態」こそが社会形態の基礎となる。その意

味で言えば、ボランニーの経済人類学は実質的には下部構造論(経済決定論)なのである

ーーーー

山田広昭はヴァレリーの資本論評を邦訳紹介し(『三点確保』)、柄谷行人はそれを参照している。

(59) ヴァレリーは『資本論』についてこう書いている。《昨晩、読み返したよ(少しばかり)、『資

本論』をね!! ぼくはあれを読んだ数少ない人間の一人だ。ジョレス[当時代表的な社会主義者]

自身はーー(読んでいないように見える)。(中略)『資本論』はといえば、この分厚い本(book)

にはきわめて注目すべきことが書かれている。ただそれを見つけてやりさえすればいい。これは

かなりの自負心の産物だ。しばしば厳密さの点で不十分であったり、無益にやたらと衒学的であ

ったりするけれど、いくつかの分析には驚嘆させられる。ぼくが言いたいのは、物事をとらえる

際のやり方が、ぼくがかなり頻繁に用いるやり方に似ているということであり、彼の言葉は、か

なりしばしば、ぼくの言葉に翻訳できるということなんだ。対象の違いは重要ではない。それに

結局をいえば、対象は同じなんだから!》(一九一八年五月一一日、ジッド宛書簡)(山田広昭訳)

(A. Gide-P. Valery, Correspondence 1890–1942, Gallimard, 1955, pp. 472–3)