投馬国から40日の旅路を経て見えてくる山上国家の姿

古代の日本社会における交通網の中心として位置付けられた瀬戸内海は、その狭い海峡に多くの島々が散在するため航海路を見失う危険性が高いだけでなく、潮の流れも速く、海流が不安定であったことから、海の難所として知られていました。それ故、九州方面から瀬戸内海を東方に移動する際は、 佐田岬から九州方面を望む国東半島から佐田岬を経由して航海することが、最も安全な航海路として認識されたのです。また、四国の松山には、道後温泉と呼ばれる温泉が古くから湧き出ており、神々が出雲の国から伊予の国へと旅し、病に伏した際に温泉に浸かり、癒された話が釈日本紀等にも記載されています。それ故、瀬戸内海を伊予の海岸線に沿って旅することは、古くから当然のこととして受け止められたのでしょう。こうして不弥国からおよそ20日の航海を経て投馬国に到達し、そこから更に舟旅を続けたのです。

佐田岬から九州方面を望む国東半島から佐田岬を経由して航海することが、最も安全な航海路として認識されたのです。また、四国の松山には、道後温泉と呼ばれる温泉が古くから湧き出ており、神々が出雲の国から伊予の国へと旅し、病に伏した際に温泉に浸かり、癒された話が釈日本紀等にも記載されています。それ故、瀬戸内海を伊予の海岸線に沿って旅することは、古くから当然のこととして受け止められたのでしょう。こうして不弥国からおよそ20日の航海を経て投馬国に到達し、そこから更に舟旅を続けたのです。

邪馬台国へ繋がる最終港は姫路か?

[投馬国から]南にすすみ邪馬壹国に到着する。ここは女王の都している所であり、水行10日、陸行1ヶ月かかる

投馬国から邪馬台国に向かうには、まず港を出てから南に進み、それから10日間航海を続け、その後、陸地を徒歩で1ヶ月旅することが、魏志倭人伝等の中国史書に記載されています。投馬国の比定地として提唱した今治は来島海峡に面しており、そこから四国の海岸線は南南東の方向に20km以上伸びています。よって、今治からは史書の記述通り、まず、南の方向に向かって航海を始めることができます。

不弥国から投馬国まで、国東半島から佐田岬、伊予・松山を経由する航海路には、およそ300kmの海路に20日という日数をかけています。つまり、1日平均の渡航距離を約15kmとみているのです。前述した通り、天候不順や強風、高波等の理由で航海できない日も多々ある故、渡航にかかる総日数からの平均的な渡航距離として考えるならば、 金刀比羅宮 本宮1日、15km程度しか舟で進むことができないと考えて妥当でしょう。その前提で考えるならば、投馬国から10日の航海は150kmの旅路を意味します。今治から150kmの海路をおよそ海岸沿いに70km航海すると観音寺に到達します。近くには金刀比羅宮が存在し、長く危険な航海を続ける古代の民にとって、神の守護をお願いすることは極めて重要な風習であったに違いありません。更に30km程進むと丸亀に到着し、残り50km程の航海で、邪馬台国への道に繋がる港が見えてくるのです。

金刀比羅宮 本宮1日、15km程度しか舟で進むことができないと考えて妥当でしょう。その前提で考えるならば、投馬国から10日の航海は150kmの旅路を意味します。今治から150kmの海路をおよそ海岸沿いに70km航海すると観音寺に到達します。近くには金刀比羅宮が存在し、長く危険な航海を続ける古代の民にとって、神の守護をお願いすることは極めて重要な風習であったに違いありません。更に30km程進むと丸亀に到着し、残り50km程の航海で、邪馬台国への道に繋がる港が見えてくるのです。

九州北部から邪馬台国へ向かう想定ルート

九州北部から邪馬台国へ向かう想定ルートその港の場所が、邪馬台国の位置付けを左右するキーポイントになることから、丸亀からの航海路の方向性は極めて重要です。可能性は二者択一となります。まず、四国沿岸を離れて北東に向かい、小豆島の西を通り抜けて、瀬戸内海北岸の姫路へと向かう海路があります。投馬国からの航海距離は180km強となり、当初の想定よりも30kmほど長くなりますが、想定内の距離と言えます。もう1つの選択肢は、四国の沿岸を航海し続けることです。すると丸亀からおよそ50kmに位置する讃岐が投馬国から150kmの地点となり、更に20km足らずで東香川に到達します。投馬国から水行10日で着岸する港は姫路でしょうか、それとも四国の東香川でしょうか。

初めに、姫路の港からの陸路を前提に、兵庫県の中央東部に位置する丹波や、京都北部の丹後国が邪馬台国である可能性を地理的側面から考察してみました。姫路から丹波までは直線距離で約60km、勾配がゆるい川沿いを歩くと約70kmの距離です。山陽と山陰の間に聳え立つ山脈は意外と険しいことで知られ、丹波の北西にある栗鹿山も、その急斜面が際立っています。しかしながら、標高は962m程度の山であり、高低差はさほどないのです。また、丹波市内の水分れ公園は、瀬戸内海に向けて70km、北方にも日本海へ向けて70km流れる川の上流分岐点にあたります。その場所は本州で一番低い中央分水界としても知られ、海抜は95mしかありません。つまり姫路から川沿いを辿れば、山々の急斜面を避けながら丹波に向けて旅をすることができるのです。

史書の記述によると、最終港から邪馬台国への陸行は30日かかります。しかし姫路から丹波までは、途中の山々がもたらす急斜面を考慮したとしても、7日もかけずに到達できてしまうのです。丹波特有の地勢を検討するならば、そこが邪馬台国であると想定するには無理があるようです。また、丹後方面まで足を延ばすことも考えられますが、1つ大きな問題が残ります。もし、日本海側に邪馬台国が存在したとするならば、わざわざ周防灘から瀬戸内海を経由して航海する必要はなく、対馬海流にのって日本海沿岸を渡航すれば良いはずです。瀬戸内海を経由することにより、姫路から途中、山岳を越えて北上しなければならず、理不尽な旅路と言わざるをえません。また、古代社会における日本海側の港や集落の発展についても疑問が残り、更に邪馬台国を日本海側に位置付けることにより、楽浪郡の東南方向という史書の記述内容から乖離してしまうことになります。それ故、邪馬台国が丹波や丹後周辺に存在した可能性は極めて低いと言わざるをえません。

次に姫路から大阪方面へと向かい、その先の近畿南部に邪馬台国が存在していた可能性を考察してみましょう。邪馬台国の比定地については、九州に並び、奈良盆地周辺を候補地とする見解は根強く、新井白石や本居宣長を筆頭に、多くの学者が大和の国を邪馬台国と比定し、また、奈良県の桜井や、奥吉野から紀州一帯を比定地とした学者も多数います。そこで今一度、史書の記述に照らし合わせながら、その地理的要因を検証しました。

奈良盆地は、標高差がさほど無い丘陵に囲まれている平坦な場所です。姫路から奈良までは約120km、また桜井まで約130kmの道のりとなり、好条件に恵まれていることから、いずれも徒歩で3~4日の距離です。陸行30日という旅程を考慮するならば、邪馬台国を目指して瀬戸内海から大和の国へ向かうということは、奈良は単なる通過点となり、目的地は、その先になければならないということになります。奈良盆地も一度その南端を通り過ぎると険しい山が聳え立ち始め、大変な山岳地帯となります。そして奈良県南部、吉野川流域より更に南の奥吉野とも呼ばれる山岳地域や、十津川流域、熊野方面に足を運ぶと、かなりの日数を要します。果たしてそこに邪馬台国が存在したのでしょうか。

史書の記述と矛盾する近畿南部説

奥吉野や紀州、近畿南部を邪馬台国の比定地とした場合、中国史書に記載されている邪馬台国の地理的要因に関する記述とは相いれない幾つかの難題に直面します。

まず、「帯方郡より女王国に至る間の距離は一万二千余里である」という記述に注目です。朝鮮半島西北部の大同江河口から1万2000里という距離は、短里の距離を80mと仮定しても、1000km程が限界です。帯方郡から、その距離に該当する地域は淡路島周辺が限度であり、大阪や奈良でさえも含まれません。奈良や桜井までは1050km前後となり、短里を87.5mとしない限り、辻褄が合わないのです。その南の十津川までは1080kmの距離となり、短里75mの想定では、1万4000里にもなってしまいます。

次に「女王国の東、海を渡ること千余里のかなたに、また国がある」という記述です。邪馬台国の東方には海があり、約7~80km海を渡ると、そこに国が存在したということです。ところが奥吉野、紀州の東方には海しかなく、陸地がありません。その為、邪馬台国の東先端を伊勢・鳥羽周辺と想定しなければ、東方に陸地が見えてこないのです。その前提で伊勢から海を渡り、三河湾の奥にある豊橋まで北東に航海すれば、その距離はおよそ60kmとなり、短里の千余里に近い距離となります。しかし、奥吉野から伊勢・鳥羽までは100km前後の距離があり、渥美半島を過ぎて三河湾の一番奥まで航海するという想定にも難があります。更に鳥羽・伊勢から伊良湖岬は目先に見え、距離も20kmしかないことから、果たしてその岬を無視して「海を渡ること千余里のかなた」と語ることができるか、疑問が残ります。

3つ目の問題は、「その南に侏儒国がある...この国は女王国から四千里離れている。」という記述です。邪馬台国の南には背丈の低い人が住む、小人の国があるということですが、近畿南部の南には海しかありません。そして難関は隋書の倭国伝に見られる「倭国の境域は、東西は徒歩5ヶ月、南北は徒歩3ヶ月で、おのおの海に至る。」という記述です。つまり、邪馬台国が存在する倭国とは、東西南北が海で囲まれた島であり、東西の方が南北よりも長く、しかも徒歩で3~5ヶ月もかかる程、距離が長いか、大変険しい道のりを有する地勢であるということです。奈良や桜井、奥吉野、紀州を邪馬台国の比定地とした場合、解釈のしようがありません。これらの史書の記述から察するに、邪馬台国の比定地を奈良や桜井、奥吉野とすることは困難と言えそうです。

史書の記述と合致する四国

険しい四国の山々次に四国の東香川からの陸路を前提に、史書の記述と照合してみました。四国の山岳は、その急斜面と、聳え立つ多くの崖が旅人の道筋を阻み、壮大なスケールの峡谷を誇示します。これらの山々は、人間が上り下りすることができるような山道を見出すことさえ不可能な絶壁や急斜面が多く、今日、車を運転しながら四国の高山を眺めるだけでも、その急勾配と崖や絶壁の多さに驚嘆されることでしょう。それ故、遠い昔から四国の山々を渡り歩いた人間は、できるだけ川沿いや、山の裾野、尾根伝いに山道を見出す努力をしました。

険しい四国の山々次に四国の東香川からの陸路を前提に、史書の記述と照合してみました。四国の山岳は、その急斜面と、聳え立つ多くの崖が旅人の道筋を阻み、壮大なスケールの峡谷を誇示します。これらの山々は、人間が上り下りすることができるような山道を見出すことさえ不可能な絶壁や急斜面が多く、今日、車を運転しながら四国の高山を眺めるだけでも、その急勾配と崖や絶壁の多さに驚嘆されることでしょう。それ故、遠い昔から四国の山々を渡り歩いた人間は、できるだけ川沿いや、山の裾野、尾根伝いに山道を見出す努力をしました。

四国八十八か所の遍路も、第11番札所の藤井寺から第12番札所の焼山寺までは、往古の姿を留める急勾配の続く狭い遍路が通じ、頑強な足腰がなければ歩き抜けることができない難関として有名です。直線距離では8.2kmしかなくとも、実際には山を2つ越え、標高40mの藤井寺から標高700m近くの焼山寺まで、標高差660mを大きく上下しながら登りつめることから、その歩行距離は13kmにもなるとも言われています。それ故、徒歩で丸1日歩き続けなければなりません。どうりで冬の遍路を第12番札所に向けて歩む民は、昔から死を覚悟していたと言われていた訳です。途中で怪我をしたり力尽きたりしてしまえば、それが命取りとなって山で命を落とすことを意味していたのです。よって白い衣を身に纏い、いつ死んでも良いという信念を持って遍路に臨んだ訳です。

焼山寺より険しい山々を見渡す急勾配が多い焼山寺までの遍路でさえも、実は厳しい山道の始まりにしかすぎません。焼山寺は標高938mの焼山寺山の中腹、700mの地点に造営されましたが、山の南側にはその2倍前後の標高を誇る山々が聳え立ちます。南西には、かつては人を寄せ付けない険峻な山として知られる標高1495mの雲早山、そして西側の釜谷峡を越えると、深い原生林に囲まれ、殆ど人が足を踏み入れることのない標高1627mの高城山が続きます。その尾根伝い、西方向に四国の霊山、剣山が聳え立ちます。そして剣山周辺の山々の多くは、何故かしら頂上周辺に樹木が無く、ミヤマクマザサやコメツツジなどが不思議と生い茂っています。

焼山寺より険しい山々を見渡す急勾配が多い焼山寺までの遍路でさえも、実は厳しい山道の始まりにしかすぎません。焼山寺は標高938mの焼山寺山の中腹、700mの地点に造営されましたが、山の南側にはその2倍前後の標高を誇る山々が聳え立ちます。南西には、かつては人を寄せ付けない険峻な山として知られる標高1495mの雲早山、そして西側の釜谷峡を越えると、深い原生林に囲まれ、殆ど人が足を踏み入れることのない標高1627mの高城山が続きます。その尾根伝い、西方向に四国の霊山、剣山が聳え立ちます。そして剣山周辺の山々の多くは、何故かしら頂上周辺に樹木が無く、ミヤマクマザサやコメツツジなどが不思議と生い茂っています。

一見して人が寄り付きづらい山岳地帯の多い四国ではありますが、そのような山奥に邪馬台国が存在した可能性はあるのでしょうか。中国史書の記述を参考に、その地勢を検証してみました。

まず、朝鮮半島の帯方郡からの方角と距離を考えてみましょう。既に解説した通り、四国の中心部は帯方郡から見てちょうど東南の位置にあります。また短里を70~78kmとして1万2000里を考慮すると840~1000kmとなり、ちょうどその距離の範囲に四国の大半は合致します。更に、「女王国の東、海を渡ること千余里のかなたに、また国がある」という記述についても、東香川を邪馬台国への入り口とした場合、そこから東方に72km海を渡ると、紀ノ川の河口に和歌山があることから、その距離は千余里という史書の記述と合致していることがわかります。

次の難関は、「南方四千里離れたところに侏儒国がある」という記述です。南方への距離を計るための基点をどこに置くかにもよりますが、四国の南西、四万十周辺をその基点とし、そこから4000里、およそ300km南西の方角に浮かぶ種子島を侏儒国と解釈することにより、その謎を解明できます。実際、種子島を含む南西諸島は、元来、日本国内で最も平均身長が低い地域として知られていることから、遠い昔には背丈の低い民族を中心として集落を作っていた可能性があります。その種子島で昭和32年から34年にかけて広田遺跡の調査が行われ、海岸の砂丘に造られた集団墓地から157体が出土しました。それらの人骨を検証した結果、弥生時代において種子島に居住した人々の平均身長は、成人の男性が154cm、女性は143cmしかないことがわかりました。同じ弥生時代、九州で発掘された人骨から想定される身長より、男女共に10cm程も背が低く、極めて身長が低い人々が住む集落であったという史実が判明したのです。種子島が侏儒国と呼ばれるようになった所以を、実際に発掘された人骨から理解することができます。

侏儒国の侏儒という言葉は中国語で小人を意味し、zhu-ru(ジュル)、zhu-ju(ジュジュ)と発音します。しかしながら、中国の上海や長江下流界隈で使われていた呉語の影響も考慮すると、古代ではTong Zy(トンヅィ)とも読まれていたようです。その「トンヅィ」「侏儒」に類似した発音を持ち、しかも小人のように小さなものを象徴するに値する言葉として、「種子」という文字が当てられた可能性があります。「種子」はtsong-zi、ツォンヅィと読み、その発音はトンヅィと酷似しているだけでなく、双方とも小さい人や種を意味することから類似点が重なります。それ故、種子島という名前も、侏儒国にちなんだ漢字が当てられたと考えられます。

最後のハードルは「東西は徒歩5ヶ月、南北は徒歩3ヶ月で、おのおの海に至る。」という「島」の大きさに関わる条件です。四国は地図を一見するだけで、東西の距離の方が、南北よりも長いことがわかります。実際、西の佐田岬から東の徳島沿岸まではおよそ250kmあります。また、南北で一番長い個所は北の今治から南の足摺岬で、その距離は約150kmです。つまり東西と南北の距離の比は5対3です。史書の記述では徒歩5ヶ月と3ヶ月と記載されていますが、その数字の割合と並ぶのは、単なる偶然でしょうか。また、四国の山岳は大変険しいが故に、徒歩で島を横断するには、東西方向は約5ヶ月、南北方向は約3ヶ月の日数を有すると考えられるのです。邪馬台国の地勢に関する史書の記述は四国と見事に合致していることから、その可能性を今一度、見直す必要がありそうです。

四国の牧場は高地性集落の跡

中国史書によると、投馬国より10日の舟旅を終えて最終港に到達した後、そこから邪馬台国へ向かうためには、さらに30日間、陸地を歩かなければなりませんでした。平坦な道を歩くなら1,000㎞を超えるか、もしくは相当険しい山道を登る場所に向かうためにかかる日数と考えられます。邪馬台国の場所が四国山上にあると仮定するならば、その厳しい山岳事情から、1か月という長旅の必要性を理解できます。では何故、邪馬台国が海岸沿いの集落から遠く離れた山上でなければならなかったのでしょうか。そのヒントが、弥生時代中期後半から突如として瀬戸内海を中心に出現した高地性集落の存在にあります。その面影を残していると考えられる事例が、四国の祖谷渓の周辺に見られる山上の集落です。

吉野川の支流、祖谷川沿いの上流にある祖谷渓は、高低差が200mにも及び、無数の断崖や絶壁、そして山々の急斜面が全長10kmにも広がる秘境です。その幻想的な眺めに包まれた山麓は、広範囲に渡りササ原に覆われています。中でも東祖谷の中央にある落合集落は、祖谷川と落合川が合流する地点にあたり、集落を形成にするに不可欠な水源に恵まれていました。よって、たとえ山奥であっても、古くから山の斜面にそって集落を拡大することができたのです。祖谷地方に残されている平家の落人伝説も落合集落に絡んでいます。古代の高地性集落の余韻が色濃く漂う落合集落では、今日、住居や畑、神社が混在し、国の重要伝統的建造物群保存地区の指定を受けています。急斜面の難を排して山の頂上近くまで石垣が積み上げられ、住宅や畑が段々に造られている光景には、歴史の重みを感じないではいられません。これら落合集落の背景を踏まえると、邪馬台国の時代においても、既に集落が形成されていたと考えて何ら不思議はありません。

高地性集落 神山町しかしながら何故、アクセスの良い海岸沿いの平地を離れて、高地に集落を造らなければならなかったのでしょうか。一説によると、古代社会においては尾根伝いに人々が旅をして国境を越えることが多かったため、山頂付近に集落が発展することがあったと言われていますが、高地性集落の起源は、やはり神の降臨という宗教観に結び付けて解釈することが、一番わかりやすいようです。多くの高地性集落は、山の頂上近辺という日常生活において極めて不便な場所にわざわざ造られていることから、宗教文化的な動機がその背景にあったと考えられます。そしてその答えを古代、日本列島に訪れたと考えられるイスラエル移民の文化的背景に見出すことができるのです。

高地性集落 神山町しかしながら何故、アクセスの良い海岸沿いの平地を離れて、高地に集落を造らなければならなかったのでしょうか。一説によると、古代社会においては尾根伝いに人々が旅をして国境を越えることが多かったため、山頂付近に集落が発展することがあったと言われていますが、高地性集落の起源は、やはり神の降臨という宗教観に結び付けて解釈することが、一番わかりやすいようです。多くの高地性集落は、山の頂上近辺という日常生活において極めて不便な場所にわざわざ造られていることから、宗教文化的な動機がその背景にあったと考えられます。そしてその答えを古代、日本列島に訪れたと考えられるイスラエル移民の文化的背景に見出すことができるのです。

日本へ到来した古代のイスラエル人の民は、当初、台湾から八重山諸島をはじめとする南西諸島を経由して、彼らが待望していた「東の島々」に辿り着きました。その「東の島々」とは、自らの国家が崩壊する最中、民を導く預言者イザヤに神から与えられた救いの言葉の中に含まれていたフレーズであり、それは、神を信じる民が逃げるべき道筋を示していたのです。その言葉を信じた大勢の民は、イスラエルを脱出し、ひたすら東方へと移動し続け、最終的に日本列島を見出したのです。

預言者イザヤには「東の島々」だけでなく、もうひとつ大切なメッセ―ジが神から与えられました。それは、神は高い山に住まわれることから、標高の高い山で神を崇める、ということでした。旧約聖書のイザヤ書では、繰り返し高い山についてイザヤが書き記しています。それ故、新天地となる日本列島において、まず、一番高い山を見出し、その山頂の周辺に集落を造り、そこで神の訪れを待つことを願い求めたと想定できないでしょうか。高き所は聖なる場所であり、神はその高い山に君臨するという信仰があったからこそ、古代、イスラエルの民は日本列島にて高地性集落を造り、そこで祭祀活動を行ったのです。その結果、高地性集落の跡地と言われている場所の多くでは、今日でも祭祀活動の形跡を見出すことができます。

高地性集落の起源は、古代、日本列島に到来した西アジアからのイスラエル移民にあると仮定してみましょう。すると記紀に記されている淡路島から始まった国生みは、南方より船で渡来したイスラエルからの渡来者によるものとなります。記紀の記述から察するに、国生みの神々はまず、列島をくまなく巡り廻り、島々の場所や相互の位置づけを特定した後、それら島々の中心に聳え立つ高山に目を向け、その頂上にて神を崇めたと考えられます。高き所で祈りを捧げ、島全体を清めることの大切さを信じていた民だけに、山上における祭祀活動と、その周辺における集落の形成は、積極的に試みられたようです。

南淡路の丘の上から眺める剣山の頂上特に日本列島の中心的存在となった淡路島から見て、周辺の島々から距離的も近く、瀬戸内海の島々を一望できる剣山周辺の山々では、標高の高い連山の存在が際立ち、どこも民の憧れでした。淡路島からは、海を隔てて四国の山脈を遠く眺めることができるだけでなく、標高1,955mの高さを誇る剣山でさえも、その頂上を少しだけ肉眼で見ることができます。高地性集落の最終目的地であり、イスラエル民族の強い信仰があったからこそ、山々に至る経路がとてつもなく厳しい道のりであっても、何ら苦にならなかったのでしょう。こうして落合集落のように四国の山岳地帯にて、常識では考えられないような高地性集落が、次から次へと造られていったのです。

南淡路の丘の上から眺める剣山の頂上特に日本列島の中心的存在となった淡路島から見て、周辺の島々から距離的も近く、瀬戸内海の島々を一望できる剣山周辺の山々では、標高の高い連山の存在が際立ち、どこも民の憧れでした。淡路島からは、海を隔てて四国の山脈を遠く眺めることができるだけでなく、標高1,955mの高さを誇る剣山でさえも、その頂上を少しだけ肉眼で見ることができます。高地性集落の最終目的地であり、イスラエル民族の強い信仰があったからこそ、山々に至る経路がとてつもなく厳しい道のりであっても、何ら苦にならなかったのでしょう。こうして落合集落のように四国の山岳地帯にて、常識では考えられないような高地性集落が、次から次へと造られていったのです。

高地性集落が長い年月をかけて徐々に発展した後、時代の流れとともに卑弥呼が国家のリーダーとして台頭する時代が訪れました。霊能力に優れた卑弥呼は、人里離れた山奥に籠り、そこで祈祷を捧げ、大きな政治力を振るうようになりました。古代、イスラエルの偉大な預言者らも、モーセを筆頭に皆、山に籠り、神と出会い、霊能力を磨いたものでした。魏志倭人伝には卑弥呼について、「鬼道に仕え、[その霊力で]能く人心を惑わしている...彼女を見た者は少ない」と記されています。卑弥呼の拠点となった邪馬台国とは、霊能力を発揮できる場所にあり、それは山奥にしか存在し得なかったのです。その山奥とは、四国の剣山周辺であったと考えられます。

邪馬台国が四国に存在したと考えられる理由は幾つもあります。まず、四国の剣山は西日本で2番目に高い山であり、国生みのはじめとなる淡路島から見える、最高峰の山であることが挙げられます。標高の最も高い山に神が降臨すると考えたイスラエルの民だったからこそ、当然のごとく剣山を選んだのではないでしょうか。さらなる理由は、邪馬台国が台頭する1~2世紀前に行われた元伊勢の御巡幸にあります。一世紀近くに渡り、近畿地方を中心に渡り巡るという一見不可解な元伊勢の御巡幸ではありますが、実はそれらすべての御巡幸地が、レイラインと呼ばれる仮想の線上にて四国剣山と結び付いていたことがわかりました。これら御巡幸地の場所は剣山を基点として、もう一つ二つの聖地と一直線に結ぶ線上に特定されていたのです。これらレイランの存在から、元伊勢御巡幸が剣山と絡んでいることがわかります。

御巡幸の主目的とは、国家の威厳を保つための神宝を外敵から守り、大切に保管することでした。その神宝が秘蔵された場所を、一世紀にわたる不思議な御巡幸という長旅をとおして、後世の識者にはわかるように綿密に仕組んだのが、元伊勢御巡幸の骨子であったと考えられます。神宝が剣山に持ち運ばれ、頂上周辺にて秘蔵されたからこそ、そこで神に祈り霊力をつけた卑弥呼が、国家の元首として台頭したのではないでしょうか。そしていつしかその山麓では集落が形成され、多くの民が居住するようになり、邪馬台国と呼ばれる国家権力になるまで台頭したのです。淡路島から眺めることができる最高峰に神宝を秘蔵し、そこで神を礼拝することは、まさにイスラエルの民にとっては念願の夢が実現するという歴史的な出来事だったのです。

邪馬台国が四国の山上に存在したことを裏付けるもう1つの根拠が、広大なササ原の存在です。四国山地のササでも剣山周辺にはミヤマクマザサと呼ばれるササが生えています。四国の山は樹林帯のはずですが、なぜかしら剣山周辺の高山部分はササが広範囲に茂り、自然の山頂効果を超えるまでになっています。しかもそのササ原は、剣山の頂上を基点として尾根伝いに東西南北に広がっているのです。この様相は、過去に山焼きや伐採など、何らかの人為的要因がなければ、現在のような姿にならないことがわかっています。

山々の頂上を野原のようにササが生い茂る日本では山火事が原因で山の周辺一帯がササ原になることが知られています。例えば、和歌山県の生石ヶ峰のように、古くから山頂一帯にて山焼きが行われてきた場所では、山の頂上周辺に広大なススキの大草原が広がっています。同様に、剣山周辺も邪馬台国が火で焼かれて滅びたと仮定するならば、その後、頂上周辺を中心として、広大なササの大草原が一帯に広がったと考えられるのではないでしょうか。ササやススキは樹木よりも乾燥に強いことから、日射条件の良い山頂部や山の尾根伝いに生育しやすいと言われています。四国の徳島県側では特にミヤマクマザサと呼ばれるササの一種がススキよりも優位を保ち、剣山を中心に山の尾根伝いに広がっています。

山々の頂上を野原のようにササが生い茂る日本では山火事が原因で山の周辺一帯がササ原になることが知られています。例えば、和歌山県の生石ヶ峰のように、古くから山頂一帯にて山焼きが行われてきた場所では、山の頂上周辺に広大なススキの大草原が広がっています。同様に、剣山周辺も邪馬台国が火で焼かれて滅びたと仮定するならば、その後、頂上周辺を中心として、広大なササの大草原が一帯に広がったと考えられるのではないでしょうか。ササやススキは樹木よりも乾燥に強いことから、日射条件の良い山頂部や山の尾根伝いに生育しやすいと言われています。四国の徳島県側では特にミヤマクマザサと呼ばれるササの一種がススキよりも優位を保ち、剣山を中心に山の尾根伝いに広がっています。

よって四国剣山周辺の広大なササ原のルーツには、その周辺一帯が焼かれた可能性が指摘されています。それは、もしその場所が邪馬台国であるとするならば、その古代国家が火で焼かれた可能性があることを意味します。国家権力を担った邪馬台国は、3世紀後半、突如として歴史から姿を消したことからしても、それを否定することはできないでしょう。その背景には、神に対する女王卑弥呼の冒涜から、国家全体が火で焼かれて滅ぼされてしまうという一大事が潜んでいるのかもしれません。その結果、剣山周辺の山々が火で焼かれて消滅してしまったと想定するならば、ササ原に纏わる歴史の謎が紐解かれてくるようです。

しかし何故に、四国剣山の山上周辺に広大な牧場が存在したのでしょうか。その背景にこそ、高地性集落の存在があったとは考えられないでしょうか。四国周辺の山々には、元来、高山性の樹木が覆い茂り、剣山周辺から東方は神山町まで囲む地域も例外ではありません。ところが古代、列島を訪れた渡来者は、高地性集落を造営するために、山上周辺の樹木を切り倒し、集落を造るための資材として用いたり、時には山を焼いて樹木を除去したりする必要がありました。弥生時代では、西日本において移住地を造るために森林焼却と焼き畑耕作が行われていたことが花粉分析などからもわかっており、四国の高山においても、同様の森林焼却が行われたのです。こうして山上国家の造営を目論んだ渡来人により、四国の山上には集落が造られていたのです。

焼山寺 本堂その後、邪馬台国の崩壊とともにそれら集落の一切は焼かれてしまうと想定することにより、歴史の流れが見えてきます。それ故、剣山の麓には、焼山寺と呼ばれる四国第12番札所が徳島県神山町の奥に存在します。古代、焼山寺からは、遠く剣山周辺の邪馬台国が焼かれてなくなっていく光景を目にすることができたのでしょう。こうして時代の移り変わりとともに、剣山周辺の高地性集落は姿を消すこととなります。そして跡形もなく焼かれて消滅した結果、山々が禿山と化し、その跡地を装うなだらかなササ原となってきたのです。後世においては、そのなだらかの斜面における日当たりの良い場所で、いつしか牧場が営まれるようになりました。

焼山寺 本堂その後、邪馬台国の崩壊とともにそれら集落の一切は焼かれてしまうと想定することにより、歴史の流れが見えてきます。それ故、剣山の麓には、焼山寺と呼ばれる四国第12番札所が徳島県神山町の奥に存在します。古代、焼山寺からは、遠く剣山周辺の邪馬台国が焼かれてなくなっていく光景を目にすることができたのでしょう。こうして時代の移り変わりとともに、剣山周辺の高地性集落は姿を消すこととなります。そして跡形もなく焼かれて消滅した結果、山々が禿山と化し、その跡地を装うなだらかなササ原となってきたのです。後世においては、そのなだらかの斜面における日当たりの良い場所で、いつしか牧場が営まれるようになりました。

樹木のない、野原のようなササ原に囲まれた剣山周辺の地域には、高地性集落が遠い昔に存在していた形跡を垣間見ることができます。その場所が意外にも、邪馬台国であったと仮定すると、剣山周辺が火で焼かれてササ原となった理由だけでなく、元伊勢から飛鳥時代までの歴史の流れが、一気に紐解けてきます。

森林帯上部の山の尾根に続くササ原

森林帯上部の山の尾根に続くササ原亜高山植物が証する山上国家

剣山御神水四国の山々を真上から衛星写真で見ると、頂上周辺の生態系が大きく変貌している実態が良くわかります。本来、樹木が覆い茂っているはずの高山でも、剣山を中心とする一角だけは、山の頂上周辺に木が無いのです。その代わりにミヤマクマザサや、コメツツジが生い茂る場所として知られるようになりました。四国の高山においてササ草原が生い茂る場所を検証すると、標高の高い場所にありながら、何故かしら起伏の緩やかな場所が目に入り、山の周辺には湧き水や池等の水源が存在することが多いのです。

剣山御神水四国の山々を真上から衛星写真で見ると、頂上周辺の生態系が大きく変貌している実態が良くわかります。本来、樹木が覆い茂っているはずの高山でも、剣山を中心とする一角だけは、山の頂上周辺に木が無いのです。その代わりにミヤマクマザサや、コメツツジが生い茂る場所として知られるようになりました。四国の高山においてササ草原が生い茂る場所を検証すると、標高の高い場所にありながら、何故かしら起伏の緩やかな場所が目に入り、山の周辺には湧き水や池等の水源が存在することが多いのです。

四国の山上に広がるミヤマクマザサは、一般的には標高1600m以上の本州中部、及び南部の太平洋側に分布しています。そして積雪量のさほど多くない四国の亜高山帯には本来分布しないはずが、何故か、この深雪地型のミヤマクマザサが広範囲に分布しているのです。しかもこのササ草原の所々に大規模なコメツツジが団塊状に見られ、特に岩石が露出している場所や、土壌の堆積が浅いエリアに集中して分布しています。このような例は全国でも類がないため、剣山の西側、三嶺と天狗塚の間に広がるコメツツジとミヤマクマザサの群落は、国の天然記念物に指定されている程です。この特異性は自然の現象と考える向きもありますが、果たしてそうでしょうか。

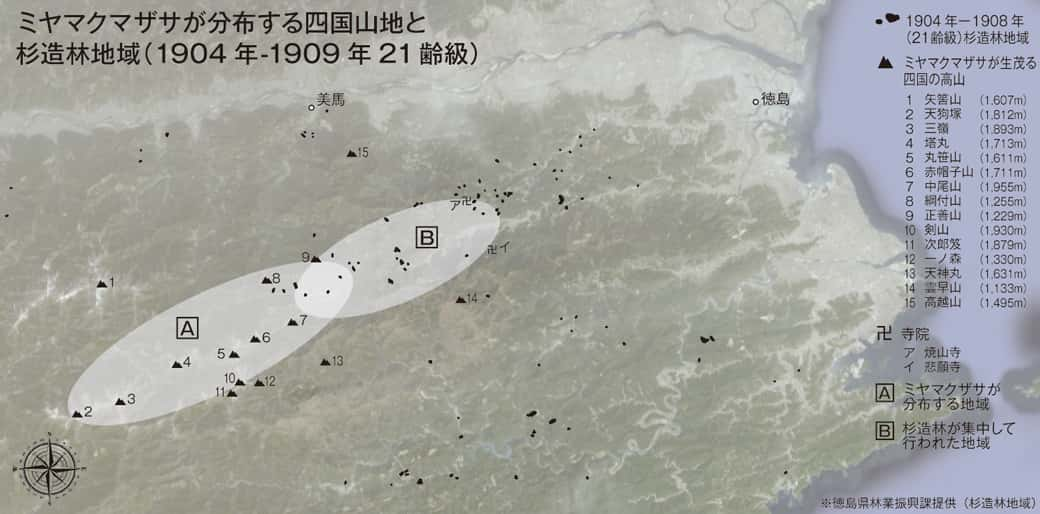

ミヤマクマザサの分布ササ原は三嶺と天狗塚間だけでなく、杉造林が集中的に行われた木屋平を越える地域まで広がり、それらの山々の中心となるのが剣山です。その北側の麓には、所々になだらかな斜面を有する丸笹山、赤帽子山、中尾山があり、東側には一の森と天神丸があります。また、西側には次郎笈、塔ノ丸、三嶺と天狗塚、そしてその先には矢筈山があります。奥祖谷の北側の外れにはなりますが、吉野川にも近い標高1332mの腕山には、今日でも県営腕山牧場が存在することも注目に値します。これらの山々は、その殆どが剣山の北側に在り、東西に23km程、南北には12km程の範囲に集中しています。そしてどの山も、その頂上周辺から山の中腹にかけて、ササ原やコメツツジで生い茂る場所が顕著に見られます。

ミヤマクマザサの分布ササ原は三嶺と天狗塚間だけでなく、杉造林が集中的に行われた木屋平を越える地域まで広がり、それらの山々の中心となるのが剣山です。その北側の麓には、所々になだらかな斜面を有する丸笹山、赤帽子山、中尾山があり、東側には一の森と天神丸があります。また、西側には次郎笈、塔ノ丸、三嶺と天狗塚、そしてその先には矢筈山があります。奥祖谷の北側の外れにはなりますが、吉野川にも近い標高1332mの腕山には、今日でも県営腕山牧場が存在することも注目に値します。これらの山々は、その殆どが剣山の北側に在り、東西に23km程、南北には12km程の範囲に集中しています。そしてどの山も、その頂上周辺から山の中腹にかけて、ササ原やコメツツジで生い茂る場所が顕著に見られます。

石鎚山頂上からの眺めこれらの山々に生い茂る四国特有の亜高山植物こそ、多くの人間が長年、居住した高地性集落の結果として生じた現象と捉えるべきではないでしょうか。四国の山上では集落を造成するために樹木が撤去され、時には焼かれたりすることもあり、多くの人が居住する為の水源も確保されたことでしょう。こうして自然の環境に人間の手が入り、高地性集落が造成されたのです。そして時代の流れと共に集落は消え去る運命となり、最終的に焼き葬られた集落の跡が禿山となり、標高が1500m以上の高山では、その跡地にミヤマクマザサやコメツツジが生い茂るようになったのです。剣山周辺の山々を覆う四国のササ原は、高地性集落の余韻を残しているように思えてなりません。

石鎚山頂上からの眺めこれらの山々に生い茂る四国特有の亜高山植物こそ、多くの人間が長年、居住した高地性集落の結果として生じた現象と捉えるべきではないでしょうか。四国の山上では集落を造成するために樹木が撤去され、時には焼かれたりすることもあり、多くの人が居住する為の水源も確保されたことでしょう。こうして自然の環境に人間の手が入り、高地性集落が造成されたのです。そして時代の流れと共に集落は消え去る運命となり、最終的に焼き葬られた集落の跡が禿山となり、標高が1500m以上の高山では、その跡地にミヤマクマザサやコメツツジが生い茂るようになったのです。剣山周辺の山々を覆う四国のササ原は、高地性集落の余韻を残しているように思えてなりません。

高地性集落の跡に広がる杉造林

高地性集落が存在した跡地では、標高が1500m以上の高い地域では亜高山植物が生い茂る山々の様相を呈しましたが、標高の低い地域では禿山として残ってしまう山も多かったと想定されます。樹木が消滅した場所では後世において、所々に牧場が営まれるようになることもありました。しかしながら、やがてそれらの牧場も国家の近代化と共に消滅する運びとなり、その跡地を再度有効活用するという理由で始まったのが、杉造林です。

1900年前後から西日本各地で杉やヒノキの造林が盛んになり、四国では特に、杉造林が積極的に行われました。そして最終的には20世紀前半にかけて、吉野川を境にその南側の殆どの山々において杉造林が行われる結果となりました。造林に適した土地面積は広大ですが、その作業がどの地域から集中的に始まったかを見極めることにより、造林が最も必要とされた禿山が多い場所を特定することができます。

徳島県の林業振興課によると、造林に関する管理台帳は明治後期、1904年分から5年ごとの齢級ごとに保管はしてあるものの、それ以前の造林データは法未整備の時代のため、台帳レベルで整理されたデータはないとのことです。しかしながら、四国における行政主導の大規模な造林プロジェクトの始まりは21世紀に入ってからのことですから、1904年からのデータで十分です。そこで1904年から当初の5年間、徳島県において21齢級の植林が行われた造林データを見てみました。当初の予想通り、杉造林が始まったエリアは剣山の麓から東北東の神山町方面に向かう地域に集中していました。その西側の端は、剣山より北東10kmに位置する正善山と綱付山に近い木屋平から、東側は焼山寺、悲願寺にまたがる神山町まで、やや右肩上がりに東西20数km程広がる地域にある山々の多くが杉造林の対象エリアとなっていたのです。そして1909年以降の20齢級杉造林も、これらの地域を中心として更なる造林が進められていきました。

ミヤマクマザサが生茂る四国の高山と杉造林地域

ミヤマクマザサが生茂る四国の高山と杉造林地域 石尾神社の巨石その後、山全体が植林される例も見られるようになり、例えば木屋平の名峰であり、古の剣山道の途中にある正善山などは、山がまるごと植林されて現在に至っています。正善山の南西にある杖立峠は、霊山剣山への参詣道として使われた経路の途中にあり、今日では道路が造成された為に古き峠道は消滅してしまいましたが、地元の言い伝えでは、遠い昔から剣山にお参りに行く際には、その北側に古くから造営された石尾神社にまずお参りし、それから杖立峠に上り、そこで杖を立ててから剣山に向かったと語り継がれてきています。

石尾神社の巨石その後、山全体が植林される例も見られるようになり、例えば木屋平の名峰であり、古の剣山道の途中にある正善山などは、山がまるごと植林されて現在に至っています。正善山の南西にある杖立峠は、霊山剣山への参詣道として使われた経路の途中にあり、今日では道路が造成された為に古き峠道は消滅してしまいましたが、地元の言い伝えでは、遠い昔から剣山にお参りに行く際には、その北側に古くから造営された石尾神社にまずお参りし、それから杖立峠に上り、そこで杖を立ててから剣山に向かったと語り継がれてきています。

興味深い点としては、当初から杉造林が最も集中して行われた場所が、焼山寺と悲願寺周辺から剣山の方面へ向かう地域を含むことです。焼山寺は標高938mの焼山寺山の8合目に造営され、その名前の通り、言われは大蛇により全山に火が放たれ、山が燃え上がったことにあります。そしてその大蛇を退治する為に空海が活躍されたと伝承されてきました。それは遠い昔、何らかの理由で山が焼かれ、禿山となった時期があったことを示唆するものではないでしょうか。また、悲願寺は標高700mの山頂に建てられた寺であり、伝説によるとその境内は卑弥呼の宮居跡と言われ、祭壇跡と考えられる台座や磐座が残っています。高地性集落が存在した跡地であると推測される地域だからこそ、杉造林の必要性が生じたと推定する訳ですが、その造林作業が最も集中的に行われた地域の東方の端に、卑弥呼の宮居跡と語り継がれてきた伝説の場所が存在し、しかも周囲の山々が焼かれたことを証する焼山寺もあることに、不思議な繋がりを感じないではいられません。

空海と焼山寺、卑弥呼の伝説が残されている悲願寺、そして剣山が、杉造林の歴史の背景においてひそかに通じていたのです。古くから存在した多くの禿山や、荒廃した牧場地の跡、そして剣山の方向に広がるササ原とコメツツジ群集の存在は、これらの山々において、遠い昔、高地性集落が存在していたことを証しているように思えてなりません。

神山から剣山に存在した邪馬台国の結末

魏志倭人伝の記述を頼りに邪馬台国へと旅を続けた結果、到達したのが四国の山々です。邪馬台国への陸行は、歩行が困難な急斜面の多い四国の山々を歩く為、最終の港から30日という長い日数を要します。四国の東香川を基点とし、そこから吉野川を渡り、阿波や藤井寺周辺の山道から神山へ向けて山を登ると、焼山寺を過ぎ、今日の国道438号線に辿り着きます。そこから南方に山道を向かうと女王卑弥呼の宮居が伝承されている悲願寺があり、その地域全体は神山と呼ばれることからしても、悲願寺や焼山寺の在る神山周辺は邪馬台国への入り口であった可能性があります。そして山々の裾に細長く広がる神山の集落から更に西方へと山々を上り続け、木屋平を通り抜けると剣山の麓に到達します。東香川、讃岐から徒歩で、およそ30日を要する長旅が、剣山の麓周辺で完結するのです。

その途中、標高がまだ、さほど高くない神山から木屋平周辺の山々では、杉造林が集中して行われた地域が広がり、木屋平よりも西側に聳え立つ標高が1500mを越える山々ではミヤマクマザサとコメツツジが随所に生い茂っています。そして広大なササ原は剣山の山頂から次郎笈や三嶺など、周辺の山々に向けて更に広がり、山々の頂上が野原のようにササ原で生い茂るという見事な生態系を造り上げたのです。

三嶺にもササ原が生い茂る大自然のマジックとも思える四国山上の不思議な光景ですが、その背景には、古代の高地性集落が存在していたと考えて間違いないでしょう。瀬戸内海沿いの島々や沿岸に近い山々において、その頂上付近に高地性集落を造営した古代の民は、その後、四国剣山を目指して多くの山々を徒歩で越えながら今日の神山周辺まで辿り着いたのでしょう。そして神山を拠点としてそこから集落を造成し、更に遠くに聳え立つ剣山に向けて、西方向へと居住範囲を広げ、最終的には神山から剣山周辺の山々の随所に高地性集落が造られたと考えられます。その結果、多くの山々では樹木が伐採され、時には焼かれながら、居住に相応しい地が造成されたのです。

三嶺にもササ原が生い茂る大自然のマジックとも思える四国山上の不思議な光景ですが、その背景には、古代の高地性集落が存在していたと考えて間違いないでしょう。瀬戸内海沿いの島々や沿岸に近い山々において、その頂上付近に高地性集落を造営した古代の民は、その後、四国剣山を目指して多くの山々を徒歩で越えながら今日の神山周辺まで辿り着いたのでしょう。そして神山を拠点としてそこから集落を造成し、更に遠くに聳え立つ剣山に向けて、西方向へと居住範囲を広げ、最終的には神山から剣山周辺の山々の随所に高地性集落が造られたと考えられます。その結果、多くの山々では樹木が伐採され、時には焼かれながら、居住に相応しい地が造成されたのです。

遠く西アジアから渡来者が訪れ、四国に高地性集落を造り始めたのは、紀元前7世紀頃のことです。よって邪馬台国が台頭するまで、700年前後の月日が経つことになります。しかしながら、前人未到の四国高山において集落を形成するには長い年月を要すことは言うまでもありません。また、初代の渡来者の数は決して多くはありませんでした。それ故、少数民族が山を切り崩しながら、土地を開発していく年月を考えると、七万戸とも記載されている邪馬台国の大きさを考慮するならば、正に700年の年月をかけて集落造りをする必要性があったと考えられます。

朝鮮半島の帯方郡から始まり、史書の記述を頼りに旅を続けた邪馬台国への道のりは、意外にも四国の山上で幕を閉じました。卑弥呼を女王とする邪馬台国は、短い期間ではありますが、四国に存在したことでしょう。しかし、それは単に西アジアからの移民の歴史が四国では最も古く、高地性集落が何世紀もかけて拡大した延長線に、霊能者として長けていた卑弥呼が登場し、山上にてその鬼才を発揮したに過ぎません。その当時、実際には奈良、桜井周辺においては大和の国の土台も着々と構築され続け、人口も増加した時であり、九州北部においては、大勢の渡来者が朝鮮半島から訪れ、新しい文化の流入が加速していました。

剣山を中心とする四国の山上は、神を崇拝する場所として古くから定められていたのでしょう。その結果、古代の民は必死の思いで山上に集落を築きあげたのでした。瀬戸内海や近畿方面からは讃岐や東香川の港から陸を歩いて山を登りました。また、南西方面では高知から剣山に向けて物部川沿いを歩いて渡り、イスラエルの出自を誇る物部族がその物部川沿いに大きな集落を造成したのです。また、東南方面からは、南西諸島や高知から訪れる舟が一時停泊する拠点港がある海陽町から海部川沿いに剣山方面へと向かい、徳島方面からは園瀬川沿いに名東郡まで歩き、神山に到達したのです。

日本の古代史において、海外にまでその名声を広めた邪馬台国でしたが、その歴史は意外な結末を迎えることになります。自らを神として振る舞う卑弥呼の姿は、占いや霊媒を断罪とするイスラエルの神に対する冒涜であり、死刑に値する重い罪を重ねていたのです。それ故、卑弥呼の亡き後、邪馬台国の衰退と共に、偶像礼拝や霊媒の罪などにより、長年にわたり汚されてきた土地を清めるため、邪馬台国の集落は徹頭徹尾、燃やされることになったのです。古代の渡来者が精魂込めて開拓した山奥の集落が、再び、人間の手によって焼かれた結果、邪馬台国の存在は跡形もなく歴史に封じ込められてしまったようです。今日、四国剣山周辺の広大なササ原とコメツツジに包まれた山々に、その壮絶な歴史の面影をかろうじて垣間見ることができます。そして焼山寺と悲願寺は、山上にて燃え上がる集落と山々の悲痛な叫びを今日でも証し続けているのです。

0 件のコメント:

コメントを投稿